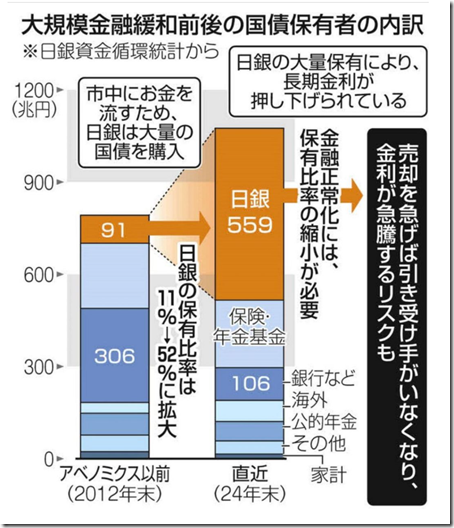

日銀は国債の買い入れ減額を続けることを決めました。国が発行する国債の半分超を日銀が保有する異常な状態は、「アベノミクス」による大規模金融緩和の負の遺産として残っています。買い入れ減額の背景と影響をまとめました。(白山泉)

Q 日銀はなぜ国債の買い入れ額を減らしているのですか?

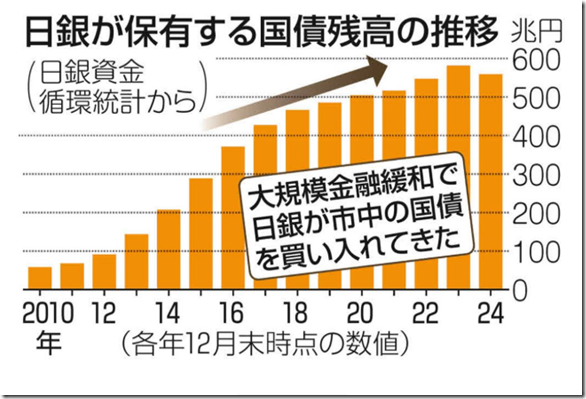

A 日銀は、発行された国債を売買する流通市場から国債を大量に買い入れ、銀行などにお金を流してきました。「アベノミクス」の一環で、経済を刺激しようとするためです。

これには副作用がありました。本来、国債市場は、銀行や保険会社が売買することで金利や価格が決まる「市場機能」があります。しかし、半分以上を日銀が買い占めたため市場機能が働かず、大規模緩和が終わった今も金利が低く抑えられています。日銀はこの市場機能を回復するために、国債の買い入れ額を少しずつ減らしています。

Q 市場機能が失われていると、どのような問題があるのですか。

A 2022年に英国のトラス政権が財源を示さずに大規模な減税を発表した際、金利が急騰し、結果的に政権は短期間で退陣しました。金利が「政府への警告」として機能した例です。日本は市場機能が不十分なため、政治家のバラマキ政策に対して金利が警鐘を鳴らす効果が十分に働きません。将来の財政や為替のリスクが見えにくく、財政規律が緩みやすくなっています。

元日銀政策委員でキヤノングローバル戦略研究所特別顧問の須田美矢子氏は、国債の市場機能が回復することで「間違った経済政策を打てば金利が上がる環境になり、政治家の意識が変わる」と期待します。金利を抑えていることで経済にゆがみが生じ、日米金利差が広がるなど「円安の要因になっている」とも指摘しています。

Q 今後の課題は何ですか?

A 日銀が保有する国債の比率は2024年末で約52%。アベノミクスが始まる前の約11%に戻すには、須田氏は「15~16年かかる」と試算します。

日銀が保有比率を下げるには、その分を銀行や保険会社、海外の投資家、国民などに買ってもらう必要があります。急ぎすぎると引き受け手がいなくなり金利が急上昇する可能性もあり、植田和男総裁は17日の会見でも「大規模緩和の副作用が顕現化しないよう注意深く進めている」と話しています。

コメント