年金は「額面どおり」受け取れるとは限りません。

実際には健康保険料や税金などが差し引かれて振り込まれるため、想定より手取りが少なくなるケースもあります。

特に8月は控除額の更新時期にあたるため、受け取る年金額が変わる可能性があります。

年金から天引きされるお金の種類や仕組みを確認し、チェックすべきポイントを押さえておきましょう。

1. 年金は「天引き後の金額」が振り込まれる

公的年金は、原則として2か月に1度、偶数月の15日に支給されます。しかし、年金証書や通知書に記載されている金額がそのまま振り込まれるわけではありません。

実際に受け取れるのは、税金や社会保険料が差し引かれた「手取り額」です。

そのため、同じ年金受給額であっても、所得状況や加入している医療保険制度の違いによって、最終的な振込額は人によって異なります。

年金生活において「思ったより少ない」と感じる原因の多くは、この控除による差額にあります。

したがって、額面と振込額の違いを正しく理解しておくことが重要です。

1.1 「特別徴収」とは?

年金から差し引かれる仕組みは「特別徴収」と呼ばれ、給与所得者が勤務先を通じて税金や社会保険料を天引きされる仕組みと同じです。

具体的には、介護保険料や後期高齢者医療保険料、住民税などが年金の支給段階で差し引かれ、残りが指定口座に振り込まれます。

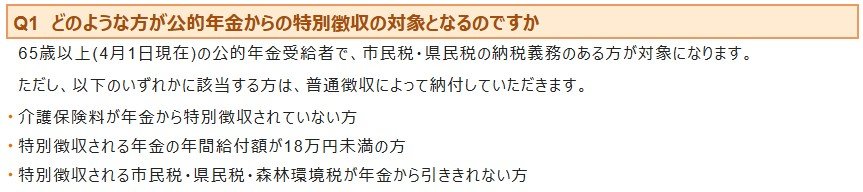

例えば、名古屋市で公的年金からの特別徴収となる人の条件は以下のとおりです。

「特別徴収」とは

出所:名古屋市「公的年金からの特別徴収についてよくあるご質問」

受給者が自分で納付の手続きを行う手間が省ける一方、通知書をよく確認しないと「なぜ減ったのか」が分かりづらいという側面もあります。

特別徴収は、一定の条件を満たした受給者に自動的に適用される仕組みであり、対象外の場合は「普通徴収」として納付書や口座振替による支払いが必要になります。

2. 【年金から差し引かれる】「5つのお金」とは?

年金から差し引かれる税金や保険料について、詳細を確認しておきましょう。

2.1 (1)所得税

課税対象となる年金(公的年金等控除後の金額)に応じて課税されます。収入が年金のみであっても、一定額を超えると源泉徴収の対象になります。

- 65歳未満:年間の年金受給額が108万超

- 65歳以上:年間の年金受給額が158万超

2.2 (2)住民税

前年の所得に基づいて市区町村が決定する税金で、以下の条件をすべて満たす年金受給者が徴収対象となります。

- 65歳以上

- 老齢もしくは退職を理由に年金を受給

- 年間の年金受給額が18万円以上

2.3 (3)国民健康保険料

職場の健康保険を喪失し国民健康保険に加入している場合、保険料が年金から引き落とされます。

- 後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満

- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給

- 年間の年金受給額が18万円以上

2.4 (4)後期高齢者医療保険料

75歳以上の方が対象。所得や自治体によって保険料が異なり、原則として年金から特別徴収されます。

- 75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者

- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給

- 年間の年金受給額が18万円以上

2.5 (5)介護保険料

65歳以上で要介護認定を受けていない方でも、所得に応じた介護保険料が年金から天引きされます(第1号被保険者)。

- 65歳以上

- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給

- 年間の年金受給額が18万円以上

- 年金受給額が少なく、住民税や介護保険料の所得割部分が軽減された

- 世帯の所得状況や市区町村の保険料率が下がった

- 「非課税世帯」判定により天引きがゼロまたは減額された

- 前年の収入増加により住民税や介護保険料が上がった

- 医療費控除や扶養控除が前年に比べて少なかった

- 所得超過により1割→2割など自己負担区分が変更された(例:医療費の2割負担)

- 年金支払額

1回の支給額(税引前・控除前の総支給額) - 介護保険料額(※)

年金から特別徴収される介護保険料の金額 - 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)(※)

健康保険関連の特別徴収額 - 所得税額および復興特別所得税額

国税として差し引かれる金額(源泉徴収分) - 個人住民税額および森林環境税額(※)

前年所得に応じて決定される地方税(市区町村) - 控除後振込額

実際に受け取る手取り年金額(差し引き後) - 振込先

支給先金融機関の口座情報 - 前回支払額

前回(4月など)の振込額との比較が可能 - 国税庁「高齢者と税(年金と税)」

- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」

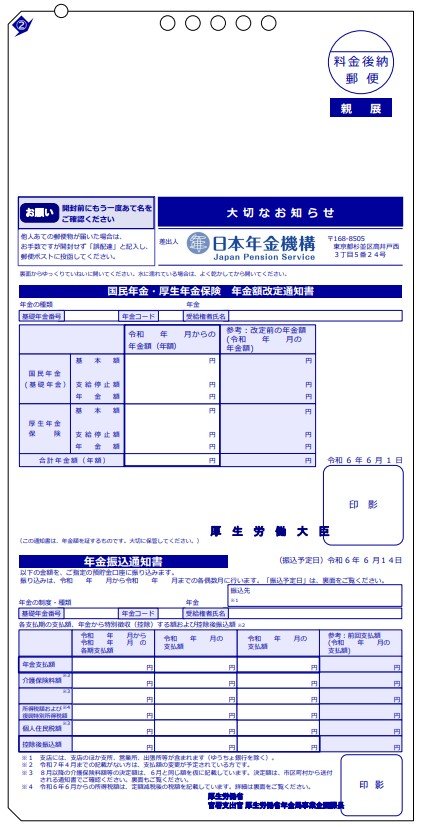

- 日本年金機構「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)

3. 8月から「年金振込額が変わる人がいる」理由とは?

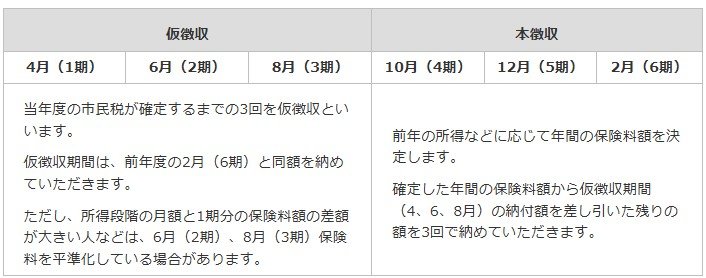

8月から年金の振込額が変わる人がいるのは、介護保険料の本徴収が始まるタイミングにあたるためです。

介護保険料は、原則として6月に市区町村によって金額が確定しますが、それまでは前年度の金額をもとにした「仮徴収」が行われています。

そのため、4月と6月に支給される年金からは、前年2月分と同額の介護保険料が差し引かれます。

一方、8月に支給される年金は6月・7月分となるため、この時点から今年度の保険料額が適用され、仮徴収から本徴収へと切り替わります。保険料に変更があれば、その分年金の受取額にも変化が生じるのです。

なお、自治体によっては介護保険料の決定時期が7月になることもあり、その場合は8月支給分まで仮徴収が続き、本徴収は10月から始まります。

仮徴収と本徴収

10月以降は介護保険料だけでなく、健康保険料や住民税の金額も更新されるため、手取り額の変動が大きくなる可能性があります。

また、今年2月に65歳となり年金の受給が始まった人の場合、介護保険料の徴収は8月から開始されるケースが多く、年金の振込額がこのタイミングで初めて減額されることもあります。

このように、介護保険料の確定や年齢到達による制度変更によって、8月の年金額に変動が生じる可能性がある点には注意が必要です。

ただし、自治体によって、介護保険料が決まるタイミングが異なります。

4. 年金の手取り額が「増える」「減る」のはどんな人?

では「手取りが増える人」「減る人」の違いはどこにあるのでしょうか。

4.1 年金の「手取りが増える人」

4.2 年金の「手取りが減る人」

上記のとおり、所得や控除額に変化があった場合などは、年金額が大きく変わる可能性があります。

5. 「年金振込通知書」はどこを見ればいいの?

「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)

出所:日本年金機構「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)

「年金振込通知書」には、主に以下の内容が記載されています。

※住民税・保険料は市区町村が決定するため、地域ごとに差があります。

受け取る年金額や、差し引かれる税金・社会保険料などが詳しく記載されています。

実際に振り込まれる金額は「控除後振込額」となりますが、どのようなお金が差し引かれているのかを確認しておくとよいでしょう。

なお、通知書は例年6月上旬から中旬にかけて順次発送されていますが、在職中で5月分以降の年金が支給停止となる一部の方には、5月上旬に発送されています。

6. 年金の手取り額に影響する「税金」や「社会保険料」を確認しておきましょう

年金の支給額は、物価や賃金の変動に応じて毎年見直されます。

しかし、実際の手取り額に大きな影響を及ぼすのは「税金」と「社会保険料」です。

とくに、住民税や介護保険料などは6月に決定され、8月の年金支給分から反映されるケースが多いため「思ったより減っていた」「振込額が増えた」と変化を実感しやすい時期です。

こうした場合には、年金振込通知書を確認し、控除の内訳を把握することが大切です。

制度改正や所得状況に応じて手取り額は変動しますので、正しく理解しておくことで、将来の生活設計にも役立ちます。

参考資料

加藤 聖人

![image_thumb[1] image_thumb[1]](https://hukiage.com/wp-content/uploads/2025/08/image_thumb1_thumb-2.png)

コメント