過度に心配する必要はない

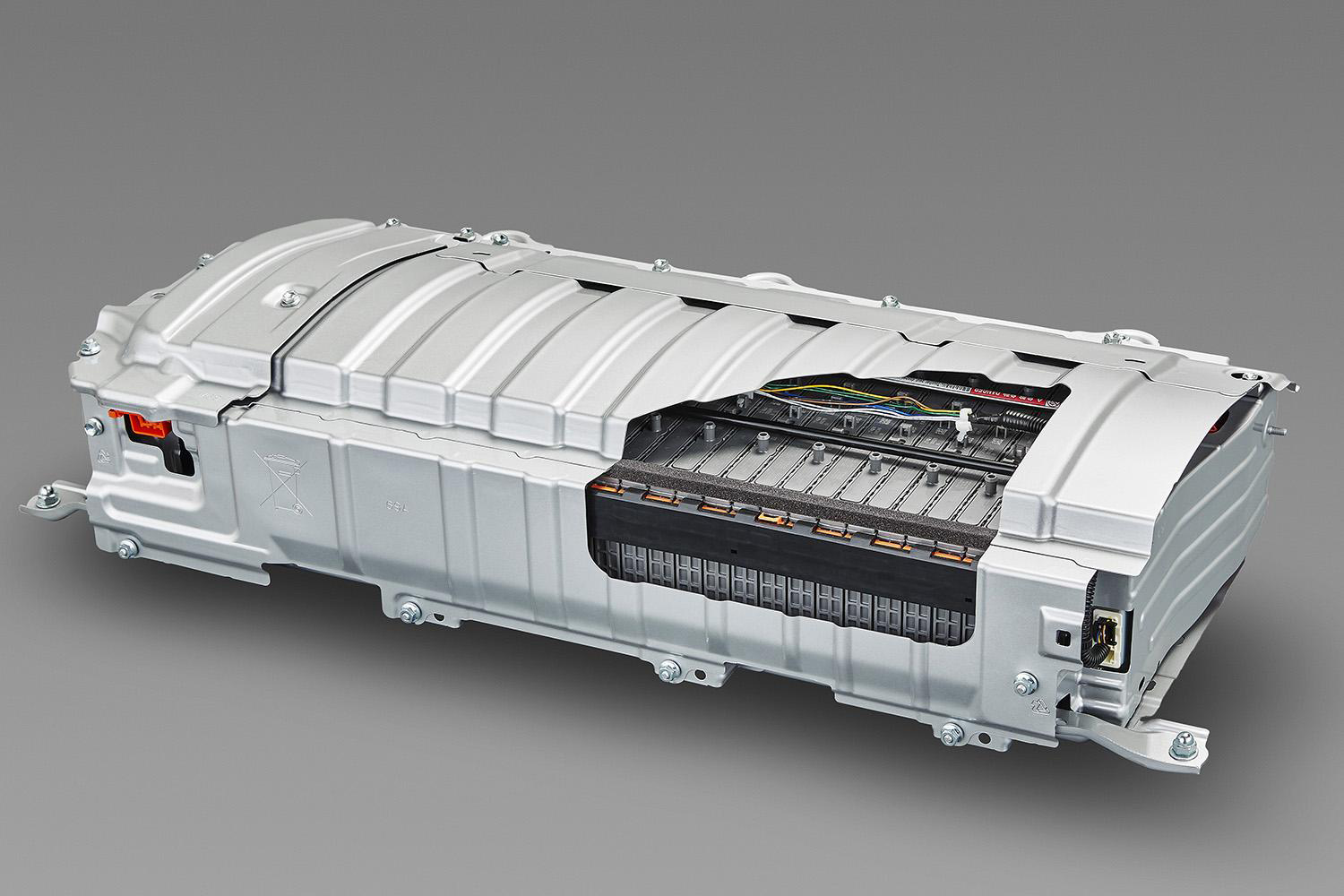

電気自動車(EV)で使われるリチウムイオンバッテリーは特徴がある。満充電で放置すると、劣化が進みやすい。

ハイブリッド車でこれまで主力となったニッケル水素バッテリーは、電気を使い切ってから充電しないと、満充電にならない特徴がある。これをメモリー効果という。これは、ニッケル・カドミウム(通称ニッカド)バッテリーと同じ特性だ。

クルマの補器用としてエンジン車も含め車載されている12ボルト(V)の鉛酸バッテリーは、満充電で保管するのがよく、電気切れで放置すると充電しにくくなる。

以上は、充電が可能な二次電池と呼ばれるバッテリーの電極材料に応じた個別の特徴だ。

EVで使われるリチウムイオンバッテリーは、スマートフォンなどでも使われ、バッテリーとしての特性は変わらない。

したがって、スマートフォンも、充電する際には100%まで満充電にせず、80%ほどに止めておくのが劣化を抑え、長もちさせる秘訣だ。

とはいえ、EVの場合、目的地までの移動距離によっては、100%の充電で走れる一充電走行距離に期待するのは当然だろう。それを我慢して、途中で急速充電をしなければならないと考えると、遠出するのがおっくうになってしまうに違いない。そして、EVは不便だと思ってしまう。

EVを販売する自動車メーカーは、車載のリチウムイオンバッテリーの性能保証を行っている。たとえば、日産自動車の場合、8年16万kmを保証しており、年数か走行距離のどちらか先に到達したほうを限度としている。そこに、使い方の指定はない。

したがって、満充電を繰り返したり、急速充電を頻繁に行ったりしても、上記の保証が行われると解釈できるだろう。その意味では、新車で購入した場合、充電の仕方にそれほど心配しなくてもよいのではないか。

ちなみに、初代リーフの24kWhのリチウムイオンバッテリーの保証は、5年または10万kmであった。その後、同じ初代リーフでも30kWhへ容量を増やしたリチウムイオンバッテリーから、現在と同じ保証内容になっている。そのように、リチウムイオンバッテリー自体も劣化を抑える改良が進んでいる。

EVやバッテリーは進化している

それでも、永く乗ることを前提にしている人や、永く一充電走行距離を維持したいと考える人は、充電の仕方に配慮することで劣化をさらに抑えることは可能になるだろう。

私は日産サクラを愛用している。WLTCモードでの一充電走行距離は180kmで、この性能を活かせる使い方が中心だ。

満充電にした際の、メーター上の走行可能距離は170km台が中心で、空調など使わずに済む季節には180kmを超えて表示されることもある。また、冬にスタッドレスタイヤを装着しても、160km台が表示され、こうした性能であることが、通常の使い勝手で安心でき、急速充電をほぼ使わずに済む状況となっている。

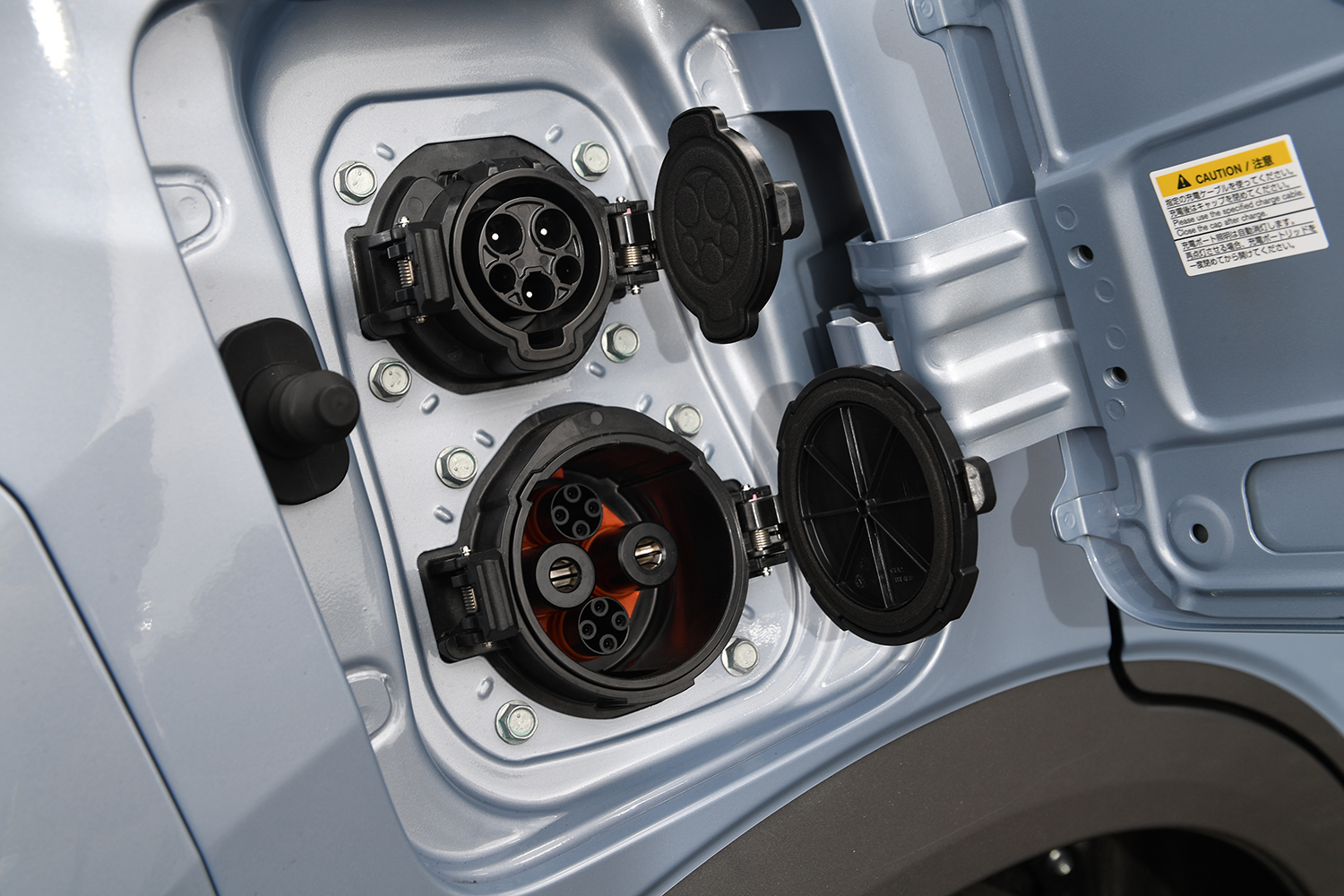

この利便性を永く保ちたいと思うので、帰宅して自宅で普通充電する際は、80%前後を目安としている。帰宅したらすぐにそこまで充電する理由のひとつに、VtoH(ヴィークル・トゥ・ホーム)を設置していることがある。万一、系統電力が停電したとき、サクラのバッテリーが残りわずかというのでは、VtoHを導入した意味がないからだ。

そのうえで、出かける直前に100%とし、すぐ出発する。100%にしたまま放置しないようにしている。こうすることで、まだ納車から1万4000kmほどしか走っていないが、一充電走行距離に変化は見られない。

また、VtoHの機器を通じての充電は、急速充電口からとなり、家で使う電力量をモニターしながら、3kW(200V/15A)の普通充電に比べ2倍の速さで充電できる。出かける前の補充電も早く終わり、充電完了までの待ち時間の不満もない。仕事をしたり、家事をしたり、支度をしているうちに、残り20%の充電を終える。こうして、100%の充電状態で出発できるのである。

EVのリチウムイオンバッテリーの劣化への心配や、100%充電はよくないのではないかという不安など、巷にあふれる負の話は数えきれない。しかし、その多くがちょい乗りの試乗や長距離移動の試乗という単発的な経験はあっても、実体験の裏付けで語られていることは少ないのではないか。また、初代リーフの時代の情報をそのままに、最新情報に接していない可能性もある。EVは、スマートフォンと同様とまではいわないまでも、相当に早い進歩を続けている。

週に何度も遠出をする使い方なら、大容量バッテリーを車載するEVを選ぶのが賢明だろう。しかし、たとえば私のように、普段は往復140km以下の移動で十分であり、たまに遠出をすることもあるという利用であれば、適度なバッテリー容量で、手ごろな価格でEVを手にしたほうが、不満や不平も少なく、EVライフを快適に送れるのではないだろうか。

EVが市販されて15年も経てば、自動車メーカーもその間にバッテリーそのものはもちろん、制御による最適な充放電を進歩させ、劣化に対する懸念を軽くする開発を行っている。エンジン車やハイブリッド車に比べEVは、電気関係を中心に早い進化を遂げられるので、もはや普通の感覚でEVを手にして問題ないのではないだろうか。そのうえで、できればEVならではの運転のコツ(回生を積極的に利用するワンペダル操作など)を身につけるといい。

コメント