住民税非課税世帯に向けて、現在3万円の現金給付が進められているところです。

コロナ禍以降、こうした給付金のニュースから「住民税非課税世帯」への注目が高まっています。

中には「生活保護世帯」と誤解する意見もありますが、住民税非課税世帯は収入を得ていても該当しますし、国民健康保険や後期高齢者医療制度などにも加入します。

当然ながら、保険料を支払う義務が発生するため、収入が低い世帯にとって「負担が重い」という声もあります。

本記事では住民税非課税世帯に焦点をあて、該当する年収の目安や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の目安について見ていきます。

1. 住民税非課税世帯となる要件は?

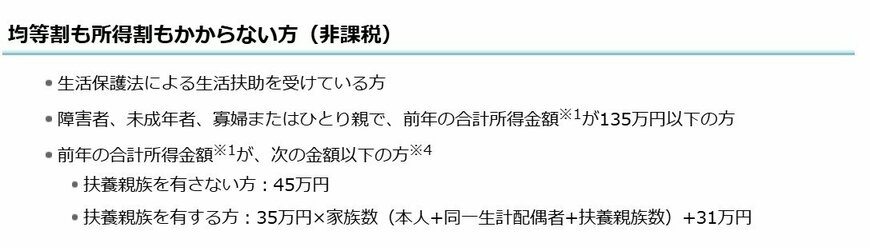

住民税が非課税となるのは、以下の3つのいずれかに該当するケースです。

1・2は全ての自治体で共通ですが、3の所得要件は市区町村それぞれの基準があります。

次では「住民税非課税世帯」に該当する所得や収入のボーダーラインについて、札幌市の例を挙げて見てみましょう。

2. 住民税非課税世帯となる「所得ボーダーライン」はいくら?

ここからは住民税の非課税限度枠について、札幌市の例を見ながら具体的に確認していきます。

札幌市で住民税非課税となる人

出所:札幌市「個人市民税」

「所得」は、収入から経費や各種控除を差し引いた金額を指します。ただし「所得よりも、年収ベースの方がイメージしやすい」という人もいるでしょう。

住民税非課税限度枠は、収入額だけではなく収入の種類や世帯構成(扶養親族数など)といった条件により変わります。

引き続き札幌市の例を参考に、「世帯構成と収入の種類別」に、住民税非課税となるボーダーライン見ていきましょう。

3. 住民税非課税世帯となる「収入ボーダーライン」はいくら?

札幌市の住民税非課税限度額「所得金額」と「収入種類別の収入金額」

出所:札幌市「個人住民税」

ここでは札幌市で「住民税が非課税となる所得基準」と、それに対応する収入金額について「扶養親族なし」と「扶養親族1名」の場合を比べてみましょう。

3.1 扶養親族なし

3.2 扶養親族1名

住民税非課税となる年収のボーダーラインは、扶養親族がいない場合、収入が給与収入のみであれば100万円ですが、65歳以上で公的年金収入のみの場合は155万円にまで上がります。

扶養親族が1名であれば、給与収入のみの場合は156万円、65歳以上で公的年金収入のみの場合は211万円です。

非課税限度額は扶養家族の数が多いほど引き上げられ、65歳以上の収入が年金のみの場合ではさらに高くなることが分かります。

収入が低い世帯は該当する可能性のある「住民税非課税世帯」。この場合、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料はいくらぐらいになるのでしょうか。

4. 住民税非課税世帯が支払う国民健康保険料

住民税非課税世帯の場合、各種保険料が免除になると誤解する方もいますが、原則は支払う必要があります。

住民税と保険料の計算方法は、全くの別物なのです。

一般的に、国民健康保険料は所得割額(所得に応じてかかる額)と均等割額(加入しているすべての人にかかる額)の合計額で計算されます。

例えば東京都港区の場合、均等割額の最大の減額割合は7割です。

世帯の総所得金額等が「43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円 以下」である場合、均等割が7割軽減されます。

港区で単身世帯の場合、均等割は8万2100円なので、7割軽減が受けられると約2万5000円になるということです(年額/介護保険第2号被保険者の場合)。

ただし国民健康保険には扶養という概念がなく、被保険者が一人増えるごとに金額が増えることに注意しましょう。

5. 住民税非課税世帯が支払う後期高齢者医療保険料

原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度においても、保険料が発生します。

例えば、同じく港区で単身住まい、年金収入が150万円の人を仮定してみましょう。

東京都後期高齢者医療広域連合のサイトでシミュレーションしてみると、保険料は年額で1万4100円となりました。

後期高齢でも所得割と均等割の合計で計算しますが、均等割である4万7300円から、7割の軽減がかかったことがわかります。

このように、収入が低い住民税非課税世帯であっても、各種社会保険料の支払いは必要である点に注意が必要です。

6. 高齢者世帯は「住民税非課税世帯」になりやすい?

住民税非課税となる所得額は、65歳以上の年金収入のみの世帯において、高めに設定されています。

現役時代よりも収入が下がるケースが一般的であること、65歳以上では公的年金の最低控除枠が多くなっていること、遺族年金が非課税であることなどからも、年金暮らしの高齢者世帯は「住民税非課税世帯」に該当しやすくなると言えます。

年齢別の住民税課税状況を、厚生労働省の「令和5年国民生活基礎調査」から見てみましょう。

住民税が課税される世帯の割合は、30~50歳代では約90%でしたが、60歳代で78.3%となります。その後65歳以上は61.9%、75歳以上は50.9%といった具合で、年齢が高いほど下がっていきます。

ただし、「金融資産などを多く持っているが、年金額は低め」という高齢者世帯も一定数含まれていることになるでしょう。

7. まとめにかえて

住民税非課税世帯を支援するために、現在では3万円の現金支給が進められています。

住民税非課税世帯に該当する条件として「所得が一定以下」というものがあるため、収入が低い人が該当することがわかりました。

ただし、住民税非課税世帯でも社会保険料が免除されることはなく、原則として支払う義務があります。

老後を迎えるにあたり、住民税非課税世帯に該当する可能性はあります。

年金暮らしの中で、住民税の支払いは免除されても国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を支払わないといけないことを踏まえ、ある程度の備えをしておいた方がいいでしょう。

7.1 【編集部よりご参考】60歳~90歳以上「令和の老齢年金世代」国民年金・厚生年金の平均はいくら?

令和の老齢年金世代はどの程度の年金を受け取れているのでしょうか。

厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金(※1)の「年齢階級別(5歳刻み)の平均額」と「全受給権者(60歳~90歳以上)の平均年金月額」を見ていきます。

※1 厚生年金の被保険者は厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており、ここでは民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」(以下記事内では「厚生年金」と表記)の年金月額を紹介します。

【一覧表】国民年金・厚生年金【60歳~90歳以上】5歳刻みの平均はいくら?

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

国民年金

厚生年金

※国民年金部分を含む

コメント