青空の下、海水浴客と触れ合うシカ=2017年7月、阿久根大島

〈関連〉海岸近くに現れたマゲシカ=4月27日、阿久根市の阿久根大島

阿久根大島のマゲシカから誕生した阿久根市の観光PRキャラクター「阿っくん」=4月27日、同島

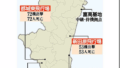

市のキャラクターに駅前の銅像、消防車のマーク…。鹿児島県阿久根市ではいたるところに「鹿」がいる。モデルは阿久根大島のマゲシカ。市のシンボル的存在だが、なぜ北薩に馬毛島原産の鹿がいるのか。1925(大正14)年の導入からちょうど100年。鹿たちがたどった波瀾(はらん)万丈の歴史を振り返る。

阿久根大島は、市街地の沖合2キロに浮かぶ周囲4キロの無人島。毎年5000人以上が訪れ、海水浴やキャンプ、釣りなどを楽しむ。リゾート地としての歴史は古く、江戸時代にはすでに景勝地として知られていた。

島の鹿は由緒がある。万治年間(1658~1660年)、藩主の島津光久が種子島氏から献上された雌雄2頭を放したことに始まる。鹿は神の使いとされており、琉球と往来する密貿易船の航海安全を祈ったという(黒神嘉樹「郷土物語 莫禰」)。

市誌などによると、この子孫が明治初めに数百頭いたが、西南戦争で官軍に捕獲されたり、村民から県外に売られたりして激減。日露開戦の1904(明治37)年、食糧増産のため島の開墾が始まり、残りの鹿も農作物を荒らすとして駆除され絶滅した。

大正の初め、当時の阿久根村が再び島を公園にしようと鹿を放したが、風土になじめないのか定着しない。村を挙げて奈良の春日大社に頼み込み、「神鹿」を鉄道で連れ帰ったが、いつの間にか姿を消した。

「島には島育ちの鹿を放つべき」の声が上がり、25(大正14)年から翌年にかけて、馬毛島の野生鹿計6対が移された。これらが現在いるマゲシカの先祖だ。

1959(昭和34)年発行の市誌は、太平洋戦争の前、鹿たちが海水浴客からスイカの皮をもらう様子を記す。その人なつこさが災いしたか、戦後の食糧難で多くが捕獲されたという。49(昭和24)年時点で推定約30頭に落ち込み、人を恐れて身を隠すようになっていた。そこから市などが保護に注力。70年代には人と触れ合う場面もみられるようになった。

現在、島には約120頭が生息する。「シーズン初めは警戒心が強い。怖がらせないよう、優しく見守って」と島内施設の管理人、倉津秀人さん(68)=同市赤瀬川=は呼びかける。

倉津さんはオフシーズンも毎朝島に渡り、トウモロコシなどの餌を与えて世話をする。悪天候で島に行けない日が続くと、鹿たちがどうしているかと心配で仕方ない。「この島で末永く、のんびりと暮らしてほしい」と話した。

島では鹿の来島100年を記念し4月27日にイベントを開催。市民らが水遊びやダンス、ウニ殻アートなどを楽しんだ。

コメント