「定期健診(検診)が大切なのは分かっているけど…」と、日々の忙しさなどを理由に、なかなか歯医者に足が向かない人が少なくないと思います。しかし、定期的に口の中をチェックし、キレイに保つことには様々なメリットがあることが明らかにされています。今回は、歯の定期健診について論じます。

執筆/島谷浩幸(歯科医・歯学博士・野菜ソムリエ)

2025年における「国民皆歯科健診」の導入について

政府は、令和4年(2022年)6月に閣議決定した経済財政運営の指針となる「骨太の方針」に「国民皆歯科健診」を盛り込み、健康の増進・健康寿命の延伸や医療費削減などを目的として、今年2025年の「国民皆歯科健診」の導入を目標に具体的な枠組みや運用方法などについて検討を重ねています。

厚生労働省の資料によると、現在日本では「国民皆保険」の制度により、

1.国民全員を公的医療保険で保障

2.医療機関を自由に選べる。(フリーアクセス)

3.安い医療費で高度な医療

などのように、すべての国民が保険診療を受けることができますが、「国民皆歯科健診」はそれと同様に、すべての国民に対して国の政策として歯科健診を行うものです。

現在、歯科健診が義務付けられているのは、

1.乳幼児期の乳幼児歯科健診(1歳半、3歳)

2.学齢期の学校歯科健診(小学生~高校生)

3.塩酸・硫酸・硝酸等を取り扱う労働者に対する定期健診

以上の3つに限られ、大学生や社会人全般など、さらに幅広い年代にわたり歯科健診を義務化して早期に疾患や問題点を発見できれば、受診者の健康にプラスになるだけでなく、国にも医療費削減等のメリットがあります。

楽しく充実した食生活を送り続けるためには、生涯を通したすべてのライフステージで健康な歯を保つことが大切です。今後の政府や厚生労働省などの動きに注目しましょう。

日本の歯科健診率は低い

日本は世界の中でも、歯科の定期健診の受診率が低いことで知られます。

歯医者を訪れる理由としても、「歯が痛い」「歯ぐきが腫れた」「入れ歯が落ちて噛めない」といった不快症状が大半を占める一方で、「特に気になるところはないけれども、虫歯がないかどうかをチェックしてほしい」というような定期健診受診者は決して多くはないのです。

歯科予防の先進国と言われる北欧のスウェーデンでは受診率が80%を超えるのに対し、日本はわずか50%程度しかありません。

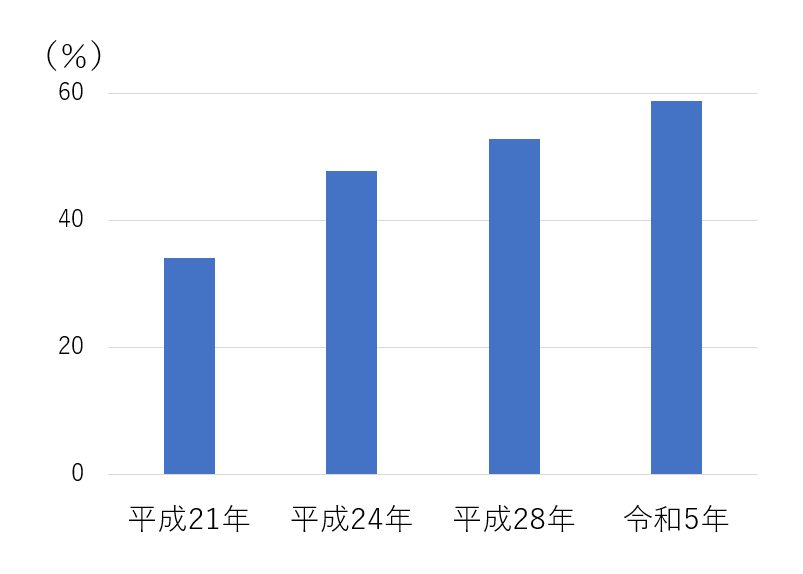

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、「過去1年間に歯科健診を受けた者の割合」は平成21年、24年、28年、令和5年の推移では増加傾向にありますが、令和5年(2023年)のデータでは58.8%となり、決して高くないことが分かります(図1)。

図1. 過去1年間に歯科健診を受けた者の割合

図1. 過去1年間に歯科健診を受けた者の割合

定期健診を怠ると、歯の寿命が短くなる

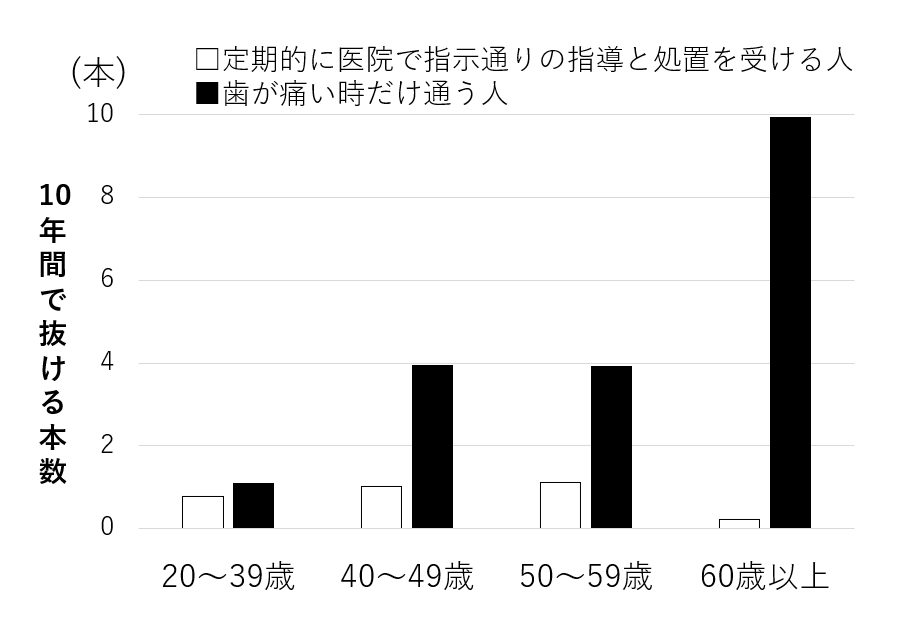

8020推進財団が示した歯科データによると、定期的に歯科健診を受けている人と、歯が痛いときだけ歯科医院を訪れる人の、10年あたりの歯の喪失数を比較してみたところ、40歳以上の年齢層でその差が4倍にも及び、特に高い年齢層で失われた歯の数が多いという結果が示されています(図2)。

図2. 通院の有無別にみた喪失歯数

図2. 通院の有無別にみた喪失歯数

近年は、歯科は「治療の時代」から「予防の時代」へ移りつつあると言われ、子どもの虫歯発症率が年々減少する中で、「予防」の大切さがさらにクローズアップされています。

歯科における予防の重要な2つの柱は「毎日の歯磨き」(セルフケア)と「歯科医院における定期的な健診・口腔ケア」(プロフェッショナルケア)です。

毎日の歯磨きはもちろん大切ですが、100%の磨き残しがない完璧な歯磨きはまず不可能だと言えるでしょう。

磨き残しの細菌は虫歯・歯周病の原因になるため、健診の際に磨き残しの歯垢(プラーク)や歯石を歯科医院の専用機器・器具を駆使して除去することが大切なのです。

子どもこそ定期的な歯科健診を

定期的に歯科医院で口の中のチェックや口腔清掃を行うことで様々な利点があります。

大人では口腔二大疾患の虫歯・歯周病の確認や義歯(入れ歯)のチェックなども健診項目に含みますが、成長期にある子どもは口の中の変化が大きく、定期健診はさらに重要です。

1.子どもは口の中の変化が激しい

子どもは最初の乳歯が生え始める生後半年頃から第三大臼歯(親知らず)が生え始める20歳頃まで、歯の萌出、交換(生えかわり)、脱落(歯が抜けること)など、口の中が劇的な変化を遂げます。健診により歯並びや噛み合わせの異常を早期発見できます。

2.乳歯は虫歯になりやすく、進行しやすい

乳歯は最表層にあるエナメル質が薄くて歯の石灰化の度合いが低いので虫歯になりやすく、かつ進行しやすいという性質があります。

しかも、歯の交換で歯がグラつくなど、歯磨きに支障が出ます。虫歯は早期発見・早期対応が基本ですので、定期健診は不可欠です。

3.歯は体の成長・発育に大きく関与する

しっかり食べて健全な成長・発育を促すために歯の健康が大切なのはもちろんですが、子どもの歯が将来的に大人の健康の礎になります。

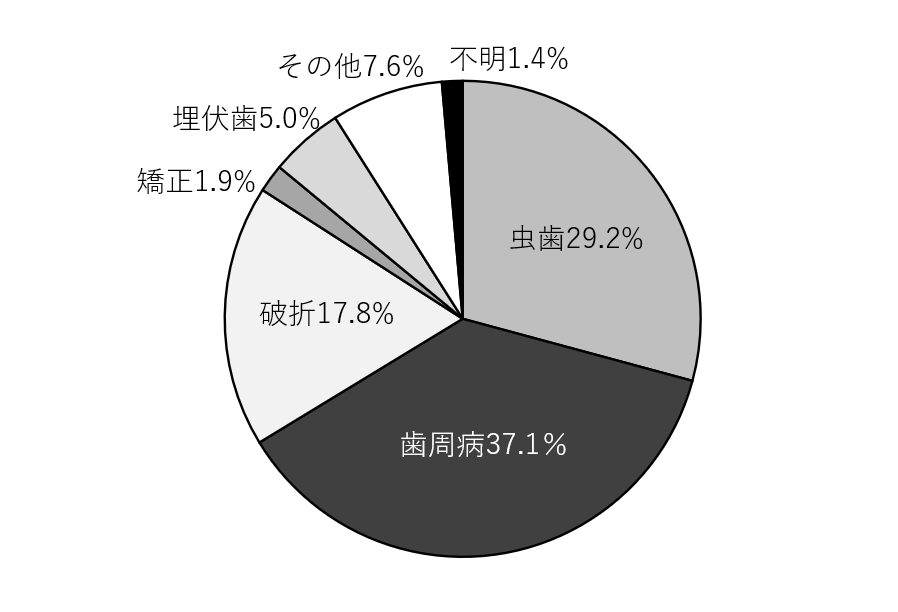

2018年に報告された8020推進財団の調査結果では、歯を失う原因は歯周病と虫歯で6割を超えますので(図3)、健診で歯だけでなく歯ぐきのチェックも受けましょう。

図3.歯を失う原因

図3.歯を失う原因

4.歯は言葉の発達に影響する

言葉はコミュニケーションする上で重要ですが、特に幼少期は言葉の発達にとても大切な時期です。

歯は構音(発音)に関わりますが、特に前歯は言葉の滑舌に大きく関与するため、健診で虫歯や歯並び・噛み合わせのチェックを受け、構音に問題がないか確認してもらいましょう。(関連記事はこちら≪)

5.治療期間・医療費の節約になる

歯や歯ぐきが痛いと授業に集中できず、ひどい場合は治療のために病欠・遅刻・早退をしないといけない可能性があります。

虫歯治療は程度により通院回数や治療費が異なります。痛みのない小さな虫歯は1回の通院で治療可能ですが、痛みで歯の神経(歯髄組織)を取る治療では治療回数は複数に及びます。自治体で医療費助成は異なりますが、治療回数は少ないに越したことはありません。

6.子どもが歯医者に慣れる機会になる

“怖い・痛い”というイメージが抱かれやすい歯医者ですが、定期健診を受ける家族と一緒に通っていれば、“怖くない”歯科医院の雰囲気に自然と慣れやすくなります。

健診で正しいブラッシング方法や食生活の指導を受けることにより口の健康に関心を持つきっかけになり、子ども自身の正しいセルフケアを習慣化できます。

歯科定期健診の内容や間隔は?

子どもの歯科健診では、虫歯や歯の生えかわりなどのトラブルのチェックのほか、歯のクリーニング、フッ素塗布、歯磨き・食生活指導などを行います。溝が深い奥歯があれば、虫歯予防として溝を樹脂で埋めるシーラント処置を行うこともあります。(関連記事はこちら≪)

一方、日本歯科医師会によると、少なくとも年に2回は歯医者でチェックを受けることを推奨していますが、特に子どもは口の中の変化が大きいため、3~4か月に一度の頻度が望ましいと言えるでしょう。

また、定期健診のたびに歯科医院を変えることは好ましくありません。できればかかりつけの歯科医院を見つけ、それまでの定期健診の結果と比較しながら、現状を診てもらうことが大切です。

* * *

6月には「歯と口の健康週間」があり、歯磨きや口腔管理の大切さについて、様々なメディアなどを通じた啓発活動が行われますが、その時期だけに限らず、年間を通して定期的に健診を受けるようにしてくださいね。

こちらの記事もチェック

歯が痛いのに虫歯じゃない? こんなにあった「歯が痛む疾患」の原因と対処法を医師が解説

虫歯だけが歯の痛みの原因ではない 「歯が痛い」というと虫歯がまず思い浮かぶ方が多いと思いますが、虫歯でなくても様々な原因で歯は痛くなる…

記事執筆

島谷浩幸

歯科医師(歯学博士)・野菜ソムリエ。TV出演『所さんの目がテン!』(日本テレビ)等のほか、多くの健康本や雑誌記事・連載を執筆。二児の父でもある。ブログ「由流里舎農園」は日本野菜ソムリエ協会公認。X(旧Twitter)も更新中。HugKumでの過去の執筆記事はこちら≪

参考資料:

・厚生労働省:歯科口腔保健の推進に向けた取組等について.2024.

・厚生労働省:日本の国民皆保険制度の特徴.2025.

・厚生労働省:平成21年~令和5年国民健康・栄養調査.

・8020推進財団:ひと目でわかる歯科保健データ.財団法人8020 推進財団会誌「8020」,No.3,108,2004.

・8020推進財団:第2回 永久歯の抜歯原因調査報告書.2018.

・日本歯科医師会:予防歯科Q&A,2025.

コメント