じつは、いつの間にか日本は「単独(ひとり)世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか?」「死ぬ前に何をしておけばいいのか?」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか?」「引き取り手のない遺体はどうなるのか?」……

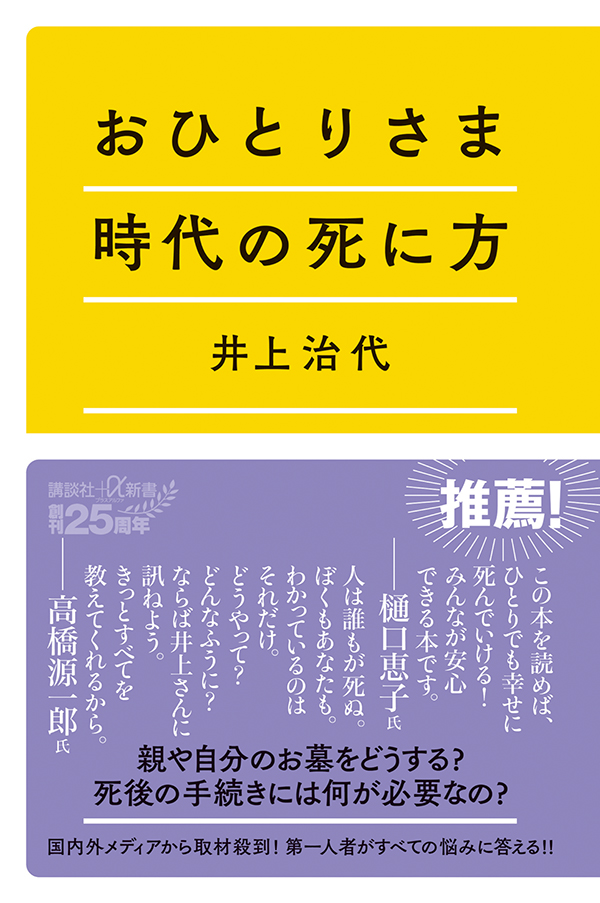

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます!

【推薦、続々!】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける!みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって? どんなふうに? ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

(本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです)

なぜ今、「死後福祉」なのか

超高齢化した日本では、家庭内だけでは対応が難しくなった介護について、地域や社会全体で支援する介護保険制度を2000年にスタートさせた。

この介護保険制度における保険者は市区町村、被保険者は40歳以上の国民。要介護や要支援の認定を受けた利用者は、今のところ費用の原則1割を自己負担し、その他は、公費(税金)50%、私たちが納めた保険料から50%でまかなわれる。公費の内訳は、半分は国、残りの半分を都道府県と市区町村が2分の1ずつ負担することになっている。

今後、「身寄りのない人のサポート」に関しても、介護保険制度のようなシステムを構築しなければならない時期に来ている。こうした“死後福祉”は、急務である。これまで家族の愛情によって、無償でおこなわれてきたものすべてが有償となったら、費用は桁外れに大きい。

これまで福祉も法律も、死者を対象とせず、わずかにあるのは「生活保護法」による葬祭費の給付と、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」や「墓地、埋葬等に関する法律」による措置である。

ところが増加しているのは、葬祭費も負担でき、身元もはっきりしているが、死後のことを託す者がいないケースなのだ。既存の法律が想定していない事態が進んでいるのである。つまり、行政の「措置」から自由意志による「契約」への移行が課題となっている。

一方で、多くの高齢者は、まさか晩年にこのような困難が待ち受けているとは予想もしなかっただろう。年金生活者になって、財産を増やそうにも限界がある。施設に入所すれば高額なお金がかかり、認知症になれば後見人や監督人に費用を支払わなければならない。保険制度でもなければ、自分を守ることができない。

このようなことが解決しなければ、どんな社会になってしまうのだろうか。

マスコミを賑わせているような、引き取り手のない遺骨が役所の中で増え続けることになる。死者となった本人は、生前どんなに自立して生きていたとしても、自ら火葬場に行くことはできないし、骨になったら自分で墓に入るわけにもいかない。

だからいまこそ、きちんと考えなければいけないのだ。

介護保険制度が介護を担うシステムを構築しているように、介護以外の「死後のこと」を含めた“死後福祉”について——。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

コメント