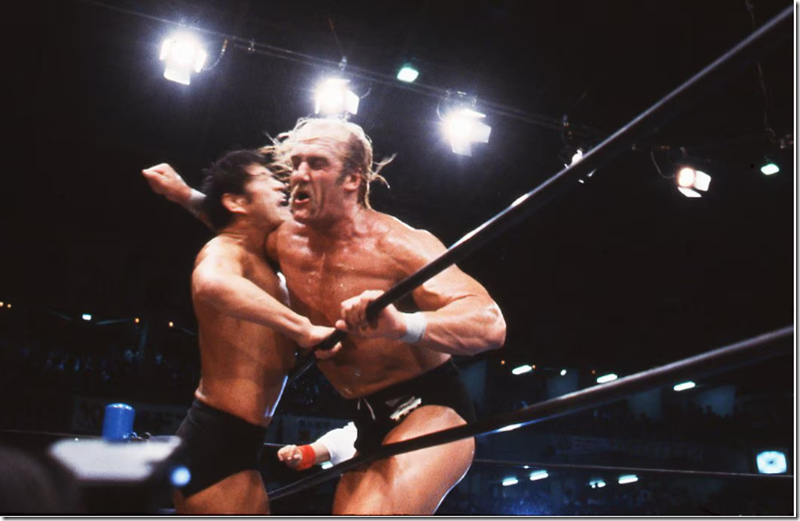

新日本プロレス時代のハルク・ホーガン(1982年撮影)

世界のプロレス史上最大のスーパースターであるハルク・ホーガンが、7月24日アメリカ・フロリダ州の自宅で亡くなった。享年71。

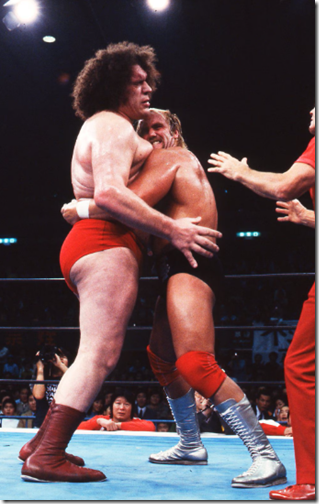

ハルク・ホーガンは“超人”の異名を持ち、日本でも1983年の第1回IWGP決勝戦で、アントニオ猪木を必殺のアックスボンバーで失神KOで下し優勝するなど大活躍。トップ外国人レスラーとして絶大な人気を誇ったが、世界での知名度はそれこそ半端ではない。

現在、世界165カ国(20言語)で放送され、SNS総フォロワー数10億以上を誇る世界最大のプロレス団体WWEが、ニューヨークのいち老舗プロレス団体から、世界的エンターテインメント企業に躍進する原動力となったのがハルク・ホーガンの存在だった。

ADVERTISEMENT

WWEが全米、そして全世界のプロレスマーケットを制圧した栄光の歴史は、84年1月23日、ニューヨークの殿堂マディソン・スクエア・ガーデンで、ホーガンがアイアン・シークを破りWWF(現WWE)世界ヘビー級王者になったところから始まっている。

そんなホーガンがスターダムに上り詰めるきっかけをつかんだのが、じつは新日本プロレスのリングだった。ホーガンは80年代前半、プロレスブーム真っ只中の新日本プロレスで、アントニオ猪木を間近で観察しながら“国民的ヒーロー”のなんたるかを学んでいったと言われる。そして新日本でトップレスラーとして覚醒し、アメリカでプロレス史上最大のスーパースターとなったのだ。そんなホーガンの足跡をあらためて振り返ってみたい。

24日に亡くなったハルク・ホーガン(2009年撮影) ©Getty Images

24日に亡くなったハルク・ホーガン(2009年撮影) ©Getty Images

◆◆◆

ルーキーながら大物感を漂わせて来日

ハルク・ホーガンこと本名テリー・ボレアは、1977年にフロリダ州タンパ在住の日本人レスラー、ヒロ・マツダのコーチを受けてデビューをはたす。レスラー人生のスタートから、何かと日本と縁が深かった。

79年12月、デビューからわずか2年で、ニューヨークのメジャー団体WWF入り。ここで先代のビンス・マクマホン・シニア代表から「ハルク・ホーガン」というリングネームを与えられる。そしてWWFでの半年間のサーキットを終えたあと、80年4月、新日本プロレスの「第3回MSGシリーズ」で初来日をはたす。

ホーガンが初来日したMSGシリーズは、スタン・ハンセン、アンドレ・ザ・ジャイアント、ボブ・バックランド、ダスティ・ローデスなど、そうそうたるメンバーが参加していた当時の新日本年間最大の祭典。ホーガンはこのツアーで超一流選手とともに旅をすることで、スーパースターとしての“振る舞い”を身につけていった。

また、初来日ながらエース外国人レスラーであるハンセンとの一騎打ちが実現するなど、新日本の期待も大きく、試合自体は荒削りながらすでに大物の風格も漂わせていた。ホーガンが初来日で早くも“大物感”を醸し出せた要因には、当時のマネージャーであり、日本でも“銀髪鬼”として知られるフレッド・ブラッシーの存在があったためと言われている。

フレッド・ブラッシーは、力道山時代の日本プロレスでも活躍。得意の“噛みつき攻撃”をテレビで観た老人がショック死したという伝説を持ち、力道山とは東京とロサンゼルスという太平洋を股にかけたタイトルマッチ3連戦を行なったトップレスラーだ。76年の猪木vsモハメド・アリ戦の際には、アリ側のセコンドとしても来日している。また日本ツアー中に知り合ったミヤコさんという日本人女性と結婚した、日本通の中の日本通でもあった。

ブラッシーは、ホーガンが初来日する際にさまざまなアドバイスを送ったと言われている。その中のひとつが『日本という国では、おまえがスターのように振る舞えば、世間はおまえをスターとして扱ってくれるんだ』ということ。ホーガンは、このブラッシーのマンツーマンのレクチャーを受けて、ルーキーながら大物感を漂わせて来日したのだ。

ホーガンをトップに押し上げた“引き抜き合戦”

そしてホーガンはすぐさま新日本のレギュラーの座を勝ち取り、初来日した1980年だけで3度来日。年末の「MSGタッグリーグ戦」では、早くもハンセンのパートナーに抜擢されて、準優勝の成績を収めている。この時期のハンセンは、タイガー・ジェット・シンを追い抜いた、押しも押されもせぬ新日本のトップ外国人レスラー。そのハンセンから、トップのなんたるかを学習し、ホーガンはさらに大物への階段を上っていく。

そして翌1981年、ホーガンは前年を上回る4度来日。そしてこの年、ホーガンをさらにランクアップさせる外的要因が発生する。5月に新日本が、全日本のトップ外国人アブドーラ・ザ・ブッチャーを引き抜いたのを皮切りに、両団体で選手引き抜きが合戦が勃発。7月には全日本がタイガー・ジェット・シンを引き抜き返し、12月にはついに新日本のエース外国人スタン・ハンセンも全日本に移籍した。ハンセン、シンが全日本に移ったことで、ホーガンがついに新日本のトップに躍り出たのだ。

この引き抜き合戦の最中、じつはホーガンにも全日本から引き抜きの手が伸びていた。動いたのは、全日本の大スターであり、裏ではジャイアント馬場の右腕としてブッカー(外国人レスラー招聘担当)という顔も持っていたテリー・ファンクだ。テリーは、ホーガンがフロリダでデビューした頃から何かと手助けしてきた兄貴分。そのテリーの誘いに一度は応じる構えを見せたが、ギリギリで翻意している。

ホーガンは、テリーから誘いを受けていることを新日本に伝え、それを聞いた新日本が推定で倍額のギャランティを提示することで全日本への流出を阻止したのだ。そしてハンセンが抜けたあと、82年初頭に新たに契約を結び直し、ホーガンは新日本のトップ外国人となる。このようにホーガンがスーパースターへと大化けしていく過程には、猪木とテリーという超大物を天秤にかけて、新日本、全日本の両団体を翻弄した事実があった。そういったリング外の政治力を身につけることもスーパースターには必要な要素だったということだろう。

「親日家」「猪木の味方」イメージ戦略も駆使した

こうして1982年にホーガンは大ブレイクをはたす。それはハンセンが新日本を去ったことでトップに繰り上がったというだけではなく、必然とも言える要因があった。

新日本はホーガンと新規契約を結んだあと、単にハンセンの後釜に据えるのではなく、日本側に組み入れベビーフェイスとして売り出していった。それに呼応するかのようにホーガン自身もベビーフェイス仕様にマイナーチェンジしていく。まず、成田空港の土産物屋で見つけた『一番』と書かれたTシャツが「ナンバーワン」を意味する日本語だと知ると普段着として着るようになり、試合コスチュームもこれまでの白や黄色のタイツから猪木と同じ黒に変え、そこにも『一番』の刺繍を入れた。

こうしてさりげなく親日家をアピールして、「猪木の味方」というイメージを与え、日本のファンに愛されるようになった。ザ・ビートルズが初来日した時、JALのはっぴ姿で羽田空港に降り立った例を出すまでもなく、日本人は海外のスターが日本的なものを身につける姿に弱い。そういった細かな戦略にも長けたホーガンは、ハンセンやシンとは別次元の人気を獲得していくのだ。

そして82年暮れの『MSGタッグリーグ戦』では、猪木とタッグを組んで、見事に優勝。ふたりで優勝トロフィーを手にしたとき、スーパースター猪木の横に並んでも、まったく位負けしないオーラをまとったホーガンの姿があった。初来日からわずか2年半で、ホーガンはここまで大化けしたのだ。

また、この1982年はホーガンがレスラーとして、大きく成長した年でもあった。冒頭で記したとおり、ホーガンは猪木とタッグを組むようになり、間近で猪木を観察することで、ベビーフェイスとは何か、国民的スターとは何かを学んでいった。そこでホーガンは、猪木が24時間、365日、常に“アントニオ猪木”を演じ続けていたことを知る。そしてホーガン自身、24時間体制のハルク・ホーガンを構築していったのだ。

“舌出し失神事件”がとてつもない箔をつけた

そして1983年、新日本プロレスは3年越しで開催にこぎつけた、世界一決定リーグ戦「IWGP(インターナショナル・レスリング・グランプリ)」を開催する。決勝戦は猪木vsホーガン。誰もが猪木の優勝、真の世界一の座に就くことを疑わなかったこの試合で、ホーガンは必殺のアックスボンバーで猪木をKO。猪木が舌を出したまま失神するという衝撃の幕切れとなった。

ホーガンのアックスボンバーで猪木が失神KOとなった第1回IWGP決勝 ©AFLO

あのIWGP決勝戦の結末は、猪木の“自作自演説”をはじめ、さまざまな説が存在するが、“舌出し失神事件”という日本のプロレス史に残る事件の当事者となり、第1回IWGPに優勝したという事実は、ハルク・ホーガンにとてつもない箔をつける結果ともなった。そして、その巨大化した存在感は、次第に新日本の手に負えないものとなっていく。

83年12月、ホーガンはビンス・マクマホンのWWF全米進出プロジェクトのエースとして白羽の矢が立てられ、WWFと専属契約を締結。84年1月にアイアン・シークを破りWWFヘビー級王者となったホーガンは、全米でプロレス市場の勢力分布図を根底から変えるほどの人気を獲得し、85年後半からは新日本の手の届かない存在となった。

1984年に始まったスーパースター、ハルク・ホーガンを主役としたWWFの全米ツアー興行と、ケーブルテレビによる全米放送、PPV(ペイ・パー・ビュー=契約式有料放送)の導入は、プロレス市場自体を根底から変えた。近代プロレスは、ハルク・ホーガンの人気爆発から始まっているのだ。

原点は、“新日本でのルーキー時代”にあった

ホーガンは1993年に一度WWFを退団し、翌94年に競合団体のWCWへ移籍。そこでまさかのヒール転向をはたし、ケビン・ナッシュ、スコット・ホールとともにnWo(ニュー・ワールド・オーダー)を結成し社会現象を巻き起こした。この衝撃のヒールターンは、今年のWWE『レッスルマニア41』でベビーフェイス中のベビーフェイスだったジョン・シーナが悪に寝返ったモチーフとも言われている。30年以上色褪せないインパクトがあったということだ。

このnWo人気は日本にも飛び火し、蝶野正洋、武藤敬司(グレート・ムタ)らがnWoジャパンとして、日本とアメリカを股にかけて活躍するようになる。80年代カルチャーの象徴でもあるホーガンは、90年代にも日米で新たなムーブメントを起こしたのだ。

それら世界規模のホーガン現象の原点は、やはりルーキー時代の新日本プロレスでの日々。猪木によって磨かれ、猪木を研究し、ついに猪木を越えて世界的スーパースターになった唯一の男、ハルク・ホーガン。その功績に心から敬意を表したい。

コメント