カー用品店に行くと、実にさまざまなオイルが売られている。ひと口にオイルといっても特性や使われ方によって使い分けが必要なためだ。では自分の愛車に合ったオイルを選ぶにはどうするか。その見分け方を紹介しよう!

文/高根英幸、写真/JAF、Adobestock、ベストカーWeb編集部

■複雑になるばかりのオイルの品質性能表示

カー用品店に並ぶエンジンオイルの数々。愛車に合うものはどれか、自分のクルマの使い方に合ったものはどれか。あれこれと悩ましい

ガソリンエンジン車やディーゼルエンジン車、ハイブリッド車は定期的にエンジンオイルを交換する必要がある。

それはオイルが部品同士の摩擦を抑える潤滑をするだけでなく、ピストンリングとシリンダーの隙間を塞いで燃焼室の密閉性を高めていて、未燃焼ガスやカーボンなどを吸収してオイル内に分散させていくから。これによりオイルの潤滑性能は徐々に低下していく。

さらに少しずつ燃焼して減っていくから、オイル内部の汚れも凝縮されていくし、オイル自身も酸化したり添加剤が劣化してスラッジになって蓄積されていく。そのため交換しなければ潤滑性能は低下し、エンジンへのダメージは確実に増えていくことになるのだ。

昔のエンジンは工作精度や素材、表面処理などの技術がそれほど高くなく、エンジンオイルも潤滑性能が油膜切れを起こさないように、油膜が厚くなる高粘度のオイルに仕立てられていた。

これは当時のエンジンとも相性がよく、冷間時には部品同士の隙間も大きく、オイルも硬いので油膜が厚く丁度良かった。暖気運転によって部品やオイルが温まると、部品同士のクリアランスが縮まると共にオイルの流動性も上がって、各部の機能が正常になる。だから暖気運転が必要だった。

しかし現代のエンジンは燃料の消費を少しでも抑えるべく、冷間始動直後に走り出しても本来の性能を発揮できるように設計、開発されている。

それに合わせて年代を追うごとにオイルの規格も様々な能力が追加され、より高性能で環境負荷の少ないものへと進化しているのだ。したがって純正オイルでも、オイルに対する要求が年々厳しくなっているのである。

昔は「純正オイル=最低限の品質を確保したオイル」「オイルメーカーのオイル=高性能オイル」という図式だったけれど、現在は「純正オイル=そのエンジンの特性に最適化されたオイル」、「オイルメーカーのオイル=自分の目的に合わせて選ぶオイル」という図式に変化してきている。

そのためエンジンオイルの品質性能表示は複雑になるばかりだ。カー用品店にいくと、銘柄も粘度も異なるオイルがズラリと並び、価格も幅があって細かく分かれているから、どれを選んだら良いのやら迷うのも当然のことだ。

しかも、今やGRスープラなどの高性能車であっても0w-20の低粘度オイルが、純正オイル(ただしスープラの専用オイルだ)として採用されている。純正より良いオイルを入れてエンジンを保護したいと思っても、粘度レンジを引き上げればいいというものではない時代なのである。

■粘度の幅が広くても高性能オイルとは限らない

普通に通勤や買い物の足に使うだけなら、純正オイルに新品交換し続ければ問題ない。高価で高性能なオイルを入れて1年1万km程度長く使うよりも、純正オイルを半年ごとに交換した方が、エンジンの摩耗やスラッジの蓄積も抑えることができるだろう。

もちろんクルマで通勤し、毎日何十kmも走行するようなら半年で1万kmを超えるようなこともある。その場合は自動車メーカーが設定するシビアコンディション条件下のオイル交換に則って、交換するようにしたい。車種やエンジンによって異なるので、取扱説明書やメーカーのHPで確認しよう。

シビアコンディションに相当しても指定のオイル交換を行えば純正オイルでも十分にエンジン性能は維持される。

けれども例えばスポーツ走行を楽しむなど、エンジンを高回転まで回すような使い方を頻繁に行うようなら、さらに油膜が強固で潤滑性能が高いオイルを選んだ方が、エンジン内部を守って良い状態を長く維持することができる。

料金の安さや手軽さもあって、オイル交換をカー用品店などにまかせる依頼するドライバーも少なくない。そんな時に店頭で多くのオイルを見ると前述のように迷うことにもなるのではないだろうか。

前述のように、クルマには純正エンジンオイルや推奨粘度レンジが指定されている。そのため交換するオイルの選定についても粘度表示を見て判断することが多いが、そこにも注意が必要だ。というのも粘度表示は目安の一つであって、絶対的な性能を示すものではないからだ。

粘度は流動性、つまり潤滑性能では油膜の厚さを示すもので、潤滑性の高さ自体を表すものではない。さらに実際の粘度もオイルによってけっこう違いがある。純正オイルと同じ粘度表示ならどれを選んでも大体同じ、という訳ではないのである。

さらにベースオイルや添加剤によって潤滑性能が変わるため、たとえ粘度表示が同じでも、エンジンをダメージから保護する能力はまったく異なるのだ。

■オイルの基本分類はAPIのグループで分かる

まずはベースオイルだ。これはAPI(米国石油協会)によって5つのグループに分類されている。現在、エンジンオイルのベースとして主流になっているのはグループII、グループIIIとグループIVだ。

グループIIは鉱物油に水素化分解処理を施して、安定した分子構造に揃えたオイルだ。国内で流通している鉱物油はほぼこのグループIIとなっており、鉱物油の潤滑性の高さを活かしながら安定した性能を発揮できるものとなっている。

グループIIIは、グループIIよりも高度な水素化分解処理を施してより均質な潤滑油にしたもので、これは部分合成油と呼ばれる。しかしブランドによっては全合成油などと表現されることもある。

化学合成油と鉱物油をブレンドしたものを半合成油とも表現するブランドもあるためややこしいが、このグループ分類でまずは判断できると理解しやすい。

グループIIIベースのエンジンオイルは、鉱物油本来の潤滑性能の高さと均質性によって高められた流動性、それに最適な添加剤を組み合わせることで、リーズナブルで高性能なエンジンオイルに仕立てられているモノが多い。

そしてグループIVはPAO(ポリαオレフィン)という化学合成油が属するもので、これは耐熱性や耐久性が高く、やはり最適な添加剤を組み合わせることで、高性能なエンジンオイルに仕上がる。一般的には化学合成油と言えば、このPAOがベースオイルだ。

その上のグループVにはエステル系のより高性能なベースオイルがあるが、非常に高価だ。高性能オイルにブレンドして添加剤として使われるほど効果があるオイルなので、よほどの高性能マシンかサーキットをハードに走る場合以外は必要ない(といってもドイツ車は純正オイルに使って耐久性を確保している)。

■粘度レンジは広げずにAPI規格でSPかSNを選ぶ

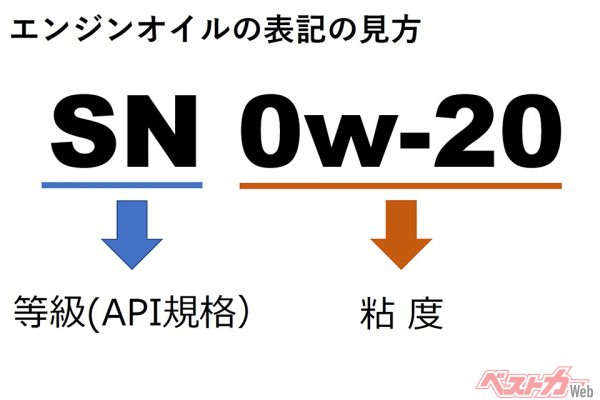

粘度と一緒に表示されているSJなどS○の二文字(ディーゼル用はC○)はAPI規格と呼ばれるもので、オイルの環境性能など時代が要求する性能をクリアしているかを表している。

したがってこのAPI規格は最新のモノを選んでおけば間違いない。ちなみに最新のAPI規格はSPで、直噴エンジンではないならSMでも十分だ。粘度表示も大事だが、実際にはオイルの基本性能を判断するのは、このAPI規格やベースオイルのグループなのである。

最終的には添加剤がエンジンオイルの性能を決めるといっても過言ではない。エンジンオイルの2割を占める添加剤は、ベースオイルと手を組んでエンジンオイルの様々な性能を高めている影の主役なのだ。

それでも添加剤によってブーストアップできる性能には限界がある。やはりベースオイルからこだわり、予算が許す限り良いエンジンオイルを入れてやることが、長く愛車のエンジンを好調に保つことにつながるのだ。

純正オイルからグレードアップさせたいのであれば、まずクルマの取り扱い説明書を見て、指定のオイルグレードや粘度レンジを把握しよう。

普通に公道を走るレベルなら、必ずしも粘度レンジを広げたり高めにする必要はない。同じ粘度レンジで、よりグレードの高いオイルを入れてやれば、十分に性能を発揮してエンジンを守り、燃費にも貢献してくれるだろう。

ユーザー一人ひとりの目的が少しずつ違うように、オイルメーカーも他社と差別化を図って選んでもらうべく、ブランドや銘柄により、最適な添加剤をブレンドして、目的別のエンジンオイルを作り出してラインナップを充実させている。

そのため同じブランドの似たような粘度でも、様々なオイルが用意されているのだ。

コメント