トランプ政権下で最高値を更新し続けてきたビットコイン相場に何が?(写真:Ahmed Fesal

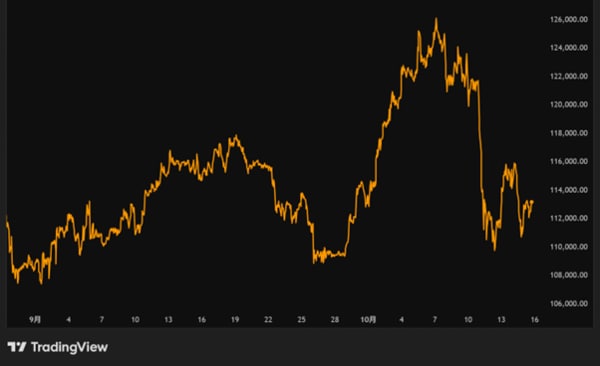

2025年10月上旬、ビットコイン価格は今年3度目となる過去最高値を更新し、12万ドル台半ばに乗せた。しかしその直後に突然の暴落に見舞われ、市場から巨額の資金が吹き飛んだ。記録的な高値から一転して急落したこの動きは投資家を驚かせ、暗号資産市場全体に波紋を広げている。本稿では、ビットコインが史上最高値に到達した背景と、その後の暴落の裏側、さらに年末にかけての相場展望について考察する。

ビットコイン史上最高値更新の背景

2025年9月以降、世界の金融市場は全面高の様相を呈していた。

米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ期待が高まり、米国では主要株価3指数が連日のように過去最高値を更新した。日本でも「高市トレード」と呼ばれる政策期待を背景に日経平均株価が4万8000円台にまで上昇した。

一方で、トランプ政権下での財政・政治リスクも意識され、安全資産である金価格は1オンス=4100ドル超と史上最高値を記録した。

出所:Tradingview

株高と金高が同時進行する異例の環境下、ビットコインは相対的に出遅れていたものの、米政府機関の一部閉鎖(シャットダウン)を契機に「デベースメント(通貨価値希薄化)取引」への注目が高まり、「デジタルゴールド」としての役割が再評価される中で資金が回帰し始めた。

JPモルガンの分析によれば、地政学リスクの高まりや各国政府の債務膨張、ドル覇権の揺らぎを背景に、個人・機関投資家が金とビットコインを併用してヘッジする動きが強まっている。その結果、ビットコインETFへの資金流入も復活し、価格は上昇基調へ転じた。

規制面の進展もビットコイン相場を後押しした。9月には SEC(証券取引委員会)と CFTC(商品先物取引委員会)が初の共同会議を開催し、規制調和に向けた方針を発表した。従来対立しがちだった両機関が歩調を合わせたことは、投資家にとって大きな安心材料となり、市場心理の改善につながった。

こうした追い風を受け、ビットコイン相場も10月6日には一時12万6000ドル超と過去最高値を更新し、時価総額はアマゾンに匹敵する約2.4兆ドル(約360兆円)に達した。

ビットコイン暴落の裏側にトランプ一族?

最高値更新からわずか数日後、ビットコイン市場は突如として大荒れとなった。10月10日から11日にかけて、米中関係を巡る予期せぬニュースが引き金となり、ビットコインはわずか24時間で10%以上急落する事態に見舞われた。

10日夜、トランプ大統領が中国からの輸入品に対し100%の追加関税を課すと表明し、重要ソフトウェアの対中輸出規制にも言及したとの報道が市場に流れた。この突然の発表を受け暗号資産市場ではパニック的な売りが殺到し、わずか一日で過去最大規模となる190億ドル規模のポジション強制清算(ロスカット)が発生した。

これに伴い、ビットコイン価格は週末にかけて一時11万ドルを割り込み、最高値から1万ドル超の急降下となった。アルトコインも軒並み暴落し、一部銘柄では半値以下になるものも現れた。

この暴落の過程では、暗号資産取引所バイナンスで一部トークンが本来の価格連動を外れる「ディペッグ」が発生した。特に米ドル連動型ステーブルコインUSDeは一時0.66ドルまで下落し、これを担保にしていた投資家のポジションが次々と強制清算され、下落に拍車がかかった。背景には、バイナンスが自社取引板の価格を担保評価に用いる仕組みがあり、市場の薄い流動性が価格乖離を増幅させたとの指摘もある。

バイナンスは影響を受けたユーザーに総額2億8300万ドルを補填し事態の収拾を図ったが、「市場急落がディペッグを引き起こしたのか、それともディペッグが暴落を加速させたのか」という点は結局不透明なままだった。いずれにせよ、米中緊張の高まりと市場構造の脆弱さが重なり、相場全体を揺さぶったことは確かである。

暴落の舞台裏では、この急落で巨額の利益を上げた投資家の存在も市場の話題をさらった。匿名の大口トレーダーがトランプ大統領の関税発表直前にビットコインなどを巨額の空売りで仕込み、暴落によって約2億ドルもの利益を得ていたことがブロックチェーン分析で判明している。

タイミングの巧妙さから、コミュニティでは「政権内部から情報が漏れていたのではないか」との疑念も上がったが、直接の証拠は確認されていない。それでもSNS上では「トランプ一族によるインサイダー取引ではないか」との噂まで囁かれ、中でも大統領の息子バロン氏の関与を推測する声も出た。

無論、これらは憶測の域を出ず真相は不明であるが、この疑惑によって市場には不信感が漂う結果となった。

年末にかけてビットコインは持ち直すか?

今回の急落により、「クジラ」(大口投資家)による相場操縦への警戒感が市場に広がった。特定のプレイヤーに都合よく操作される市場だと見做されれば、投資家心理が冷え込み市場離れを招きかねない。実際、暴落直後には「不公平な市場には参加したくない」との声も聞かれ、ビットコインへの興味を失いつつある投資家もいる。

また、暗号資産を大量に保有する上場企業に対する不安も再燃している。日本のメタプラネット社(東証スタンダード)は約30000BTCを財務資産として抱えるが、株価急落により企業価値(時価総額)が保有BTC評価額を下回る事態となった。こうしたデジタル資産トレジャリー企業へのディスカウントは、投資家の暗号資産熱が冷めつつある兆候とも言える。

一方で、相場を下支えする好材料も少なくない。第一に、米国の金融政策である。パウエルFRB議長は10月中旬の講演で量的引き締め(QT)終了が近いとの見解を示し、追加利下げの可能性にも言及した。市場では年末までに0.5ポイントの追加利下げが織り込まれており、金融緩和による流動性改善はビットコインにとって追い風となろう。

第二に、政策面の前進が挙げられる。SECは9月に暗号資産ETFの審査手続きを簡素化し、包括的な上場基準を導入した。これにより現物ETFの承認ハードルは下がり、アルトコインを含む新規ETFの登場が現実味を帯びてきた。とりわけ、年末にかけて承認が相次げば、新たなマネー流入が期待され、市場心理を大きく押し上げる可能性がある。

第三に、政府の動きである。現在審議中の歳出法案には、財務省に対し「戦略的ビットコイン準備金」の評価と管理制度の報告を求める条項が盛り込まれている。仮に成立すれば、米国政府がビットコインを戦略資産として公式に位置づける姿勢が一層鮮明となり、将来的な追加取得に対する期待も高まるだろう。

最後に、金融業界における参入の本格化である。今年の第3四半期決算では米銀大手が相次いで暗号資産事業への進出を表明した。シティグループは2026年までにカストディ(保管)サービスを開始する計画を示し、他の伝統的金融機関も同様に参入やサービス拡充を進めている。こうした流れは、暗号資産市場がもはや周縁的存在ではなく、金融システムの一部として定着しつつあることを象徴している。

総じて、今回の下落は急騰局面の過熱感を冷ます調整と捉えられる。過剰なレバレッジが一掃され、市場の耐性は再構築された。依然としてトランプ政権の政策動向は不確実性リスクとして残るが、米国の金融緩和期待と暗号資産推進の流れが続く限り、ビットコイン相場はやがて息を吹き返し、年末にかけて持ち直すと予想される。

※本稿は筆者個人の見解です。実際の投資に関しては、ご自身の判断と責任において行われますようお願い申し上げます。

コメント