介護・医療保険の抜け穴について解説します(写真:ふじよ/PIXTA)

もし自分の親が、日々の生活で困りごとが出てきているのにもかかわらず、「介護を受けたくない」と譲らなかったらどうしますか?

これまで1000人を超える患者を在宅で看取り、「最期は家で迎えたい」という患者の希望を在宅医として叶えてきた中村明澄医師(向日葵クリニック院長)が、“在宅ケアのいま”を伝える本シリーズ。

今回のテーマは、「意外と知られていない、介護と医療制度の抜け穴」。エピソードを元に、いざというときに使える制度のポイントについて解説する。

「自分はまだまだ元気」は本当か?

83歳の男性Aさんは、筆者の知人の父親です。大きな病気は患っていないものの年齢とともに足腰が弱り、転倒することが増えていました。

さいわい大きなケガをすることなく過ごしていますが、本来は介護保険を使って定期的にリハビリを受けるなどして、体の機能が低下しないよう努めたほうがいい状態です。

しかし、「自分はまだまだ元気」とみじんも疑っていない本人は、「俺は介護を受ける状態じゃない」「介護保険の世話になる必要はない」と言い張っているそう。父親の今後が心配な知人は、「家族は介護サービスを受けてほしいのに、本人が受け入れなくて困っている」と、ため息をついていました。

実は、こうしたケースはよく見られます。

「自分はまだ介護保険の世話になる必要はない」というのは、しばしば筆者の周囲からも聞かれる言葉。Aさんもそうでしたが、自分の体力を過信しているのに加え、「介護保険を申請する=介護を受ける人になる」というイメージが強く、「自分は人の世話にはならない」と、頑なに拒否してしまうのです。

確かに介護は「人の世話になる」という面もありますが、同時に「状態をよくするため」、あるいは「身体機能を維持するため」のサービスでもあります。

そこで筆者は知人に、まずは父親の「介護を受ける=人の世話になる」という考え方を変えることが必要だと思い、そのためのちょっとしたポイントをお伝えしました。それは「介護を受ける=今より快適に過ごせるようにする」という方向で話す、というものです。

実際、「誰かに介護(世話)してもらわないと困るでしょ」と話すより、「今よりよくなるために、介護サービスを受けてみよう」と水を向けるほうがポジティブな印象で、「やってみよう」という気になる人が多いように思います。

また、「せっかくこれまで介護保険料を払ってきているのだから、サービスを使わないのはもったいない」と、金銭面からアプローチするのも1つ。

詳しくは後述しますが、介護保険の申請を行わずとも、介護予防のプログラムを利用できる制度もあり、3カ月以内であれば無料でリハビリを受けられるプランなどもあります。「せっかく無料で使える制度があるんだから、試しに利用してみよう」などと話してみるのも手です。

何より、いざというときにこうした話ができるようにしておくためにも、まずはどんな制度があり、どんなサービスが利用できそうなのか、知っておくことが大事です。

介護と医療制度の抜け穴

そこで今回は、介護と医療制度の抜け穴ともいえる、知られていない制度のポイントを3つご紹介します。

●介護予防・日常生活支援総合事業

1つ目が、先述の介護保険の申請を行わずとも、介護予防のプログラムや日常生活の支援を受けられる「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」という制度です。

日常生活を送るうえでのちょっとした困りごとを助けてもらいたいときや、元気で過ごすための介護予防のプログラムを利用したいときなどに使えます。

高齢化が進むなか、高齢者の健康寿命を伸ばし、要介護状態にならないように支援する動きが広がっていますが、2015年に創設されたこの総合事業もまさにその1つ。

介護サービス事業者によるサービス提供に加え、NPOや民間企業、ボランティアなど、地域のさまざまな組織がサービスを提供しているのが大きなポイントです。

従来の介護サービスだけでは支えきれなかった高齢者にサービスを利用してもらうことで、なるべく介護を必要としない暮らしを続けられるようにすることが、総合事業の目的です。

総合事業は大きく2つに分かれる

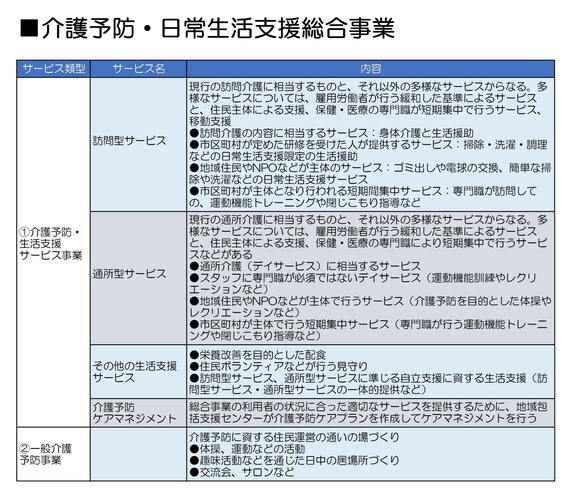

総合事業は、大きく①介護予防・生活支援サービス事業と、②一般介護予防事業の2つに分かれています(記事の最後に紹介しています。※外部配信先では表を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)。

①の対象者は要支援1、2の認定を受けた方と、総合事業が定める「基本チェックリスト」の該当者で、基本チェックリストの該当者は要介護認定を受けなくても利用できます。②は地域に住む65歳以上のすべての高齢者が対象になります。

チェックリストの中身(一部抜粋)

全部で25問あり、はい・いいえで答える

・バスや電車で1人で外出していますか

・日用品の買い物をしていますか

・預貯金の出し入れをしていますか

・友人の家を訪ねていますか

・家族や友人の相談にのっていますか

・階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

・椅子に座った状態から何もつかまらずにたちあがっていますか

※厚生労働省の基本チェックリストはこちら

具体的な内容は自治体によって異なるので、お住まいの地域でどんなサービスが受けられそうか、最寄りの地域包括支援センターや役所などで確認してみましょう。

年を重ねるごとに、「介護保険を申請するほどではないけれど、ちょっとした生活の困りごとが出てきた」という人は多いはず。近くに家族など頼れる人がいない場合は、特にこうした「かゆいところに手が届く」サービスの存在は貴重です。

離れた場所に住んでいる親の生活が心配という場合にも、親の生活の困りごとを確認したうえで、必要に応じてこうしたサービスを利用するのも1つです。

●認定結果前でも受けられる介護保険サービス

ここまでは、介護保険の申請を行わなくてもサービスを利用できる「介護予防・日常生活支援総合事業」についてお話ししました。それとは別に、実は介護保険も、認定結果が出る前にサービスを利用できます。これが2つ目のポイントです。

要介護認定は、原則として申請から30日以内に決定されますが、要介護認定の効力は申請日に遡るため、申請時点から介護サービスの利用が可能となるのです。ですから、介護度の見込みを立てたうえで暫定のケアプランを作成し、サービスを利用することができます。

認定前にサービスを利用したいのであれば、結果が出る前でも一度、地域包括支援センターなどに相談してみるといいかもしれません。

ただし、認定結果が介護度の見込みと相違があったり、非該当(自立)だったりした場合は、支給限度額との差額の費用や、場合によっては全額が自己負担となるため、注意が必要です。

介護保険を申請すべきか、あるいは介護予防サービスでことが足りそうか、迷う場合にも地域包括支援センターに相談することをお勧めします。

訪問看護が健康保険で受けられる?

●特別訪問看護

そして3つ目が、在宅療養中に容体が悪化したときや退院した直後など、より手厚い看護が必要なときに利用したい「特別訪問看護」と呼ばれる制度です。

訪問看護とは、療養が必要な人が自宅で看護師のケアを受けられるサービスで、基本的には介護保険で利用するものですが、病気や状態によっては医療保険で利用することができます。

介護保険は支給限度額がありますが、医療保険にはそれがないため、限度額を気にせずに利用することができるのが大きな利点です。

例えば退院後や急な症状変化など、通常より頻繁な訪問看護が必要になると主治医が判断した場合、集中的な訪問看護サービスが受けられるよう、2週間は介護保険ではなく、医療保険が適用になります。

これが特別訪問看護という制度です(介護保険との併用はできません)。

通常の訪問看護に比べると、交付できる条件や対象期間に制限がありますが、手厚い看護が必要となるときには不可欠な制度です。

退院後に在宅で療養生活を送るうえでは、点滴バッグの交換や痰吸引といった医療行為を家族が行うこともありますが、このような場合は特に、看護師のやり方を見て覚えたり、やり方を習ったりする期間にもなります。

大きな安心材料になる制度

医療的なケアをするのが不安な人も、手厚い訪問看護の体制のもと、看護師から直接やり方を学べたら、大きな安心材料になるでしょう。詳しく知りたい方は、病院の退院支援室やソーシャルワーカーなどに相談してみてください。

この連載の一覧はこちら

今は「困ってから」だけではなく、「困らないため」の支援やサービスが充実している時代です。

「こんな制度があったなんて知らなかった」と悔やむことのないよう、ぜひ元気なうちから、いざというときに使える制度について知っておいてほしいと思います。

(構成:ライター・松岡かすみ)

厚生労働省の資料を基に筆者作成

著者フォローすると、中村 明澄さんの最新記事をメールでお知らせします。

中村 明澄 向日葵クリニック院長 在宅医療専門医 緩和医療専門医 家庭医療専門医

コメント