幕末の日本は、大きく変わろうとしていました。外国の圧力が高まり、幕府の力は弱まり、国全体が混乱の渦に巻き込まれていました。

そんな時代に、一人の男が自らの信念を貫きながら駆け抜けていきました。それが高杉晋作(たかすぎしんさく)です。

彼は、天才的な戦術家でありながら、数々の失敗や不運にも見舞われた波乱万丈の人生を送りました。

高杉晋作(たかすぎ しんさく)は破天荒な風雲児としての生き方でも知られていますが、騎兵隊を結成して政府軍を打ち破るなど、時代を変えるほどの行動力がありましたよね。もっと長生きしていたら、どれだ…

今回は、そんな高杉晋作の生き様を見ていきたいと思います。

晋作は長州藩士・高杉小忠太(春樹)の長男として生まれました。高杉家は、戦国時代から毛利家に仕えてきた由緒ある家柄でした。本名は高杉春風(はるかぜ)ですが、ここではわかりやすく、晋作に揃えます。

晋作は、家の跡取りとして厳しく育てられましたが、幼い頃に病気にかかり、その後は甘やかされて育ちました。そのため、「自分は何をしても許される」と思うようになり、かなりわがままな性格になりました。

友人を処刑場に連れて行って、自分だけが平然と食事をするなど、普通の人とは違う行動をしていました。

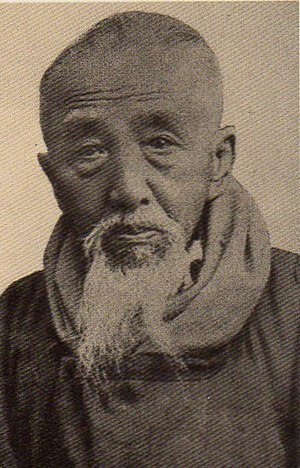

高杉小忠太。高杉晋作の父。

晋作の父、小忠太は長州藩の重要な役職をいくつもこなした真面目な武士でした。彼は息子が学問をし、立派な藩士になることを願っていました。しかし、晋作が吉田松陰の影響を受け、過激な行動を取るようになると、たびたび叱りました。

そして、ついには家の存続を守るため、晋作を家から外し、新しい養子を迎える決断をしました。

晋作は長州藩の学校で勉強しましたが、途中で松下村塾に入りました。ここで久坂玄瑞、吉田稔麿、入江九一とともに「松下村塾四天王」と呼ばれるほどになります。しかし、性格が強すぎて周りの塾生には嫌われていました。それでも、吉田松陰は「晋作の強い性格こそが大事業を成す力になる」と評価しました。

吉田松陰が処刑されると、晋作は幕府に対する怒りを強めました。しかし、父親は息子の行動を危険視し、家の中に閉じ込めてしまいました。そこで彼は家を飛び出し江戸へ行こうとしましたが、頼った武士に「親不孝だ」と説教され、結局、強制的に家に戻されました。

その後、晋作は長崎から中国・上海へ渡りました。そこで欧米列強による植民地化の現実を目の当たりにし、「日本もこのままでは外国に支配される」と強い危機感を持ちました。この経験が、彼の考え方を大きく変えるきっかけになりました。

帰国後、晋作は身分に関係なく兵士を募集する「奇兵隊」を作りました。

高杉晋作と奇兵隊高杉晋作は今でも日本史上の人物で高い人気を誇ります。そんなこともあり、彼の設立した奇兵隊は、現在でも高く評価されています。

これは、日本の軍隊の歴史において大きな転換点でした。しかし、武士と農民の対立が激しくなり、内部で争いが起きたため、彼はわずか3か月でリーダーを解任されてしまいました。

その後は、藩命により京都へ向かいますが、京都で活動していたとき、藩の勘違いで「職務を放棄した」と思われ、牢屋に入れられてしまいました。最終的に父の助けで釈放されましたが、そのとき彼は「どうしてこんなに頑張っているのに、何もうまくいかないんだ」と涙を流したといいます。

しかし、晋作は決してあきらめませんでした。幕府との戦いでは、少人数の兵を率いて電光石火の攻撃を仕掛け、戦況を一気に変えることに成功しました。特に小倉戦争では、たった1000人の兵で2万人の幕府軍を相手にし、勝利を収めました。この戦いで彼の名は一気に広まりました。

しかし、そんな晋作も病には勝てませんでした。彼は結核を患い、戦場でも血を吐くことがありました。そして、明治維新を目前にして、29歳という若さで亡くなりました。彼の最後の言葉として知られているのが

「面白きことのなき世を面白く 住みなすものは心なりけり」

です。これは、「どんなにつまらない世の中でも、自分の心持ち次第で楽しく生きられる」という意味がこめられています。

晋作の死後、父の小忠太は彼の子供を教育し、家を守るために尽力しました。そして東京に移り住み、78歳で亡くなりました。

高杉晋作の人生は、失敗と不運に満ちていました。しかし、彼の行動力と信念は、日本の歴史を大きく動かしました。失敗を恐れず、自分の信じる道を突き進んだ彼の生き様は、今でも多くの人に影響を与えています。不器用で破天荒だったけれど、だからこそ心を惹かれる。そんな高杉晋作という男の生き方は、現代にも通じる「ダサくてカッコいい」ものだったのです。

参考文献

- 『別冊歴史読本10 長州の革命児 高杉晋作』(1989 新人物往来社)

- 『幕末維新百人一話3 高杉晋作をめぐる群像』(1993 青人社)

- 青山忠正『高杉晋作と奇兵隊(幕末維新の個性 7)』(2007 吉川弘文館)

コメント