誰もが老後の収入源として年金を受け取るために、年金保険料を納めています。しかし、年金を受け取る前に亡くなってしまった場合、それまでに支払った保険料はどうなるのでしょうか。

この記事では、年金受給前に死亡した場合の保険料の扱いや兄弟が遺族年金をもらえる可能性について詳しく解説します。

年金受給前に亡くなったら、保険料は無駄になるの?

年金受給前に被保険者が亡くなった場合、遺族年金の受給要件に該当するかどうかを確認する必要があります。遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、条件を満たしていれば、両方またはどちらかを受け取ることが可能です。

遺族基礎年金の受給要件は以下の通りです。別途、年金の納付期間などの条件もありますが、以下の要件のいずれかを満たしている人が亡くなった場合、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

・国民年金の被保険者である間に死亡したとき

・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

また、遺族厚生年金の受給要件は以下の通りに定められています。

・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき

・老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

遺族年金の受給対象は誰? 兄弟は含まれる?

遺族年金とは、亡くなった方に生計を支えられていた遺族が受け取る年金ですが、誰でも受け取れるわけではありません。遺族基礎年金の場合は、受給対象者である「子のある配偶者」または「子」です。

しかし、この「子」とは「18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方」と規定されています。

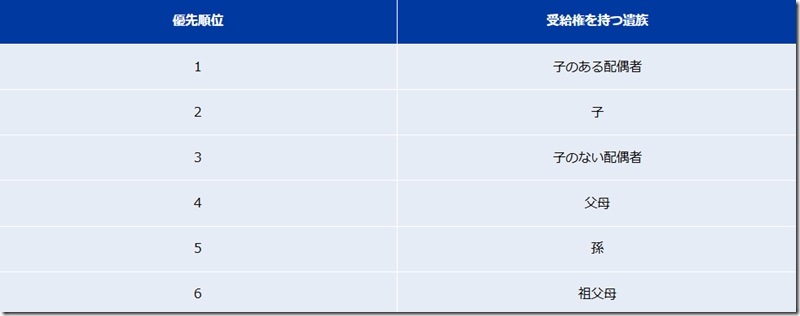

また、遺族厚生年金の場合は、受給できる遺族と優先順は表1のように決まっています。

表1

出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」を基に筆者作成

遺族厚生年金では細かな条件はあるものの、一定要件を満たす配偶者、子、父母、祖父母も受給可能です。なお、子のある配偶者と子は遺族基礎年金も併せて受給することができます。

上記のように、残念ながら亡くなった方の兄弟は、遺族年金の受給対象ではありません。

残された家族の生活を守るためには

遺族年金の受給対象者がいない場合、支払った保険料が遺族へ返還されることはないようです。支払った保険料は他の年金受給者への給付に充てられます。そのため、家族が遺族年金を受け取れない場合に備えて、生活資金の枯渇リスクを抑えるための対策を講じておくことが重要です。

その一つが生命保険の活用です。公益財団法人生命保険文化センターが公表した「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」によると、日本の世帯の89.2%が生命保険に加入しているということです。生命保険に加入しておけば、万が一の際にも遺族が一定の金額を受け取ることができ、経済的な支えとなるでしょう。

また、厚生年金加入者の場合は、配偶者や子がいると遺族厚生年金が支給される可能性があるため、加入期間や要件を事前に確認しておくことが大切です。

さらに、公的年金だけに頼らず、個人型確定拠出年金(iDeCo)などの私的年金を利用して、自分自身の資産を形成しておくことも効果的です。

遺族年金は兄弟には支給されないので生前の対策が有効

兄弟は遺族年金を受け取れないのが基本で、受給対象は配偶者や子などに限定されます。兄弟が対象外となっているため、使われなかった保険料は他の方の年金給付に使われるようです。

生前に生命保険や個人型確定拠出年金(iDeCo)を活用し、家族のための備えをしておくのも一つの方法です。まずは情報を集めてみましょう。

出典

日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

公益財団法人生命保険文化センター 2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査(5ページ)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

コメント