じつは、いつの間にか日本は「単独(ひとり)世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか?」「死ぬ前に何をしておけばいいのか?」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか?」「引き取り手のない遺体はどうなるのか?」……

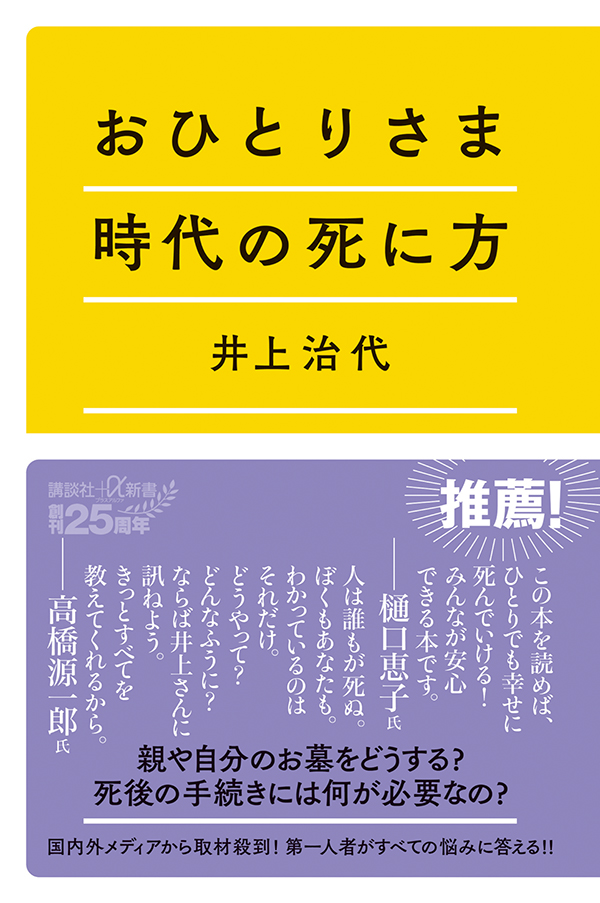

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます!

【推薦、続々!】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける!みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって? どんなふうに? ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

(本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです)

「継承を前提としない墓」の条件

家族機能が希薄化し、単独世帯が4割にもなる日本社会で、継承を前提としない墓(非継承墓)をどうつくるか、といったことが大きな課題であった。

伝統的な「家墓」は代々跡継ぎを決めて永続的に使用してきた。この形態は、家族で墓を共有し、次世代が同じ墓を継いでいくので、やたらと墓が増えない点がよかった。

しかし継承しない墓は、これまでと同じような形態で永続使用していたら、縁者が絶えれば誰も訪れない、ただの“死に地”になる。どんなに大切な人が眠る埋葬地であっても、縁者が絶えて誰も行かなくなれば、迷惑施設があちこちに増えることになり、国土の狭い日本で生者の生活の場を侵食していくことになる。

したがって「非継承墓」は、「省スペース化」「期限化」が必要となってくる。また墓標は、代々継承する墓では、形状が変化せずに残っていく「石」がふさわしかったが、継承しない墓で、しっかり残る「石」はふさわしくない。しかし、人々はどこかで「永遠性」に憧れている面がある。そこで、永遠性も感じられる「自然」が墓標になっていった。

「省スペース化」でいえば、皆で一緒に合葬される形か、個別区画であってもそれ自体は既存の墓よりは狭くならざるを得ない。桜葬のような個別区画が隣接して一つの墓域を形成するという「集合墓」の形も有効である。その個別区画には墓石は建てず、近くに共同の銘板を置いて名前を刻む。それは誰が埋葬されているかまったくわからない「匿名」ではなく、だいたいあの辺に誰が眠っているということがわかる形式。それを私は「半匿名性」といっている。

省スペース化」と「期限化」を導入した墓の形態は、どんなものがあるのか。

一つは、最初から不特定多数の人と一緒に入る「合葬式墓地(合葬墓)」、もう一つは、最初は個別区画に入り、期限が来たら合葬墓に移され、個別区画は再利用されるという形式である。後者が多数派である。しかし桜葬はどちらとも違う。

一関市・知勝院(前・祥雲寺)の樹木葬墓地や町田市・高槻市のエンディングセンターの桜葬墓地は、個別区画として永続使用できる形態である。これは少数派である。なぜそれが可能となっているのか。一関市の「樹木葬」は里山をそのまま墓地として許可を得ているからである。生者の生活圏の近くにあって緑地部分を提供している。

町田市の桜葬墓地は、同じ墓地の敷地内に継承制をとっている一般墓があり、その一般墓に桜葬が緑地部分を提供している形になっている。墓地の認可には一定の緑地部分がなくては許可が下りない。それについては開設当初から十分に緑地部分が確保されている。それとは別に、樹木葬墓地の緑があるので、より霊園に緑が多くなり、一般墓の人たちが樹木葬の緑地部分によって安らぎを得ている。一般墓があって共存共栄で成り立っているのである。

大都市・東京であるがゆえに、生活圏に里山があるわけではなく、脱継承墓をどうつくるかを思案した結果、従来型の墓地と共存共栄できる形態を考えたのである。「墓石のない安上がりの葬法を目指したもの」という人がいるが、大都会と地方では方法論が違って当然だ。土地の値段でいうと、地方の里山の一区画と東京都内の一区画の地価は驚くほど違うはずである。

桜葬墓地は、期限付きではなく永続使用の形態だと説明した。これは、日本が別の社会に塗り替わる過渡期であるから成り立つ葬法であって、継承制をとる一般墓が少なくなれば、いずれ死者の数だけお墓をつくってはいられないのは確かなことである。

「墓のSDGs」を考えれば、墓地は「再利用」できる方法をとるのが妥当だろう。個別区画を次世代に明け渡し、これまでの遺骨は合葬し、次の人が入る墓になっていかないと、あちこち墓だらけになってしまう。今後、抜本的な改革が必要になってくることは間違いない。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

コメント