「火垂るの墓」© 野坂昭如/新潮社, 1988、『アメリカひじき・火垂るの墓』 野坂昭如 | 新潮社

Netflixが7月15日から、アニメーション映画「火垂るの墓」を国内で初めて配信する。日本が世界に誇る巨匠・高畑勲氏の代表作であると同時にスタジオジブリの出発点のひとつにもなった作品だ。

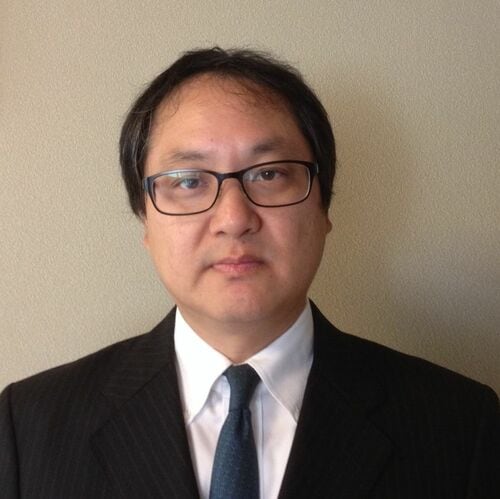

名作と知られる本作だが、近年はテレビ放送が少なくなり、目にする機会も減っていた。その背景には作品権利を一度まっさらにして、ネット時代に適した戦略を作り直す狙いがあった。アニメーション映画「火垂るの墓」の権利者である新潮社のコンテンツ事業室室長の矢代新一郎氏に話を聞いた。

【関連記事】

なぜいま、Netflixが「火垂るの墓」を日本で配信?アニメの視聴時間、5年で3倍…日本発、世界への次の一手とは

——「火垂るの墓」は新潮社のなかでも特に大切にされてきた作品だと思います。まずは矢代さんの作品に対する思いから教えていただけますか。

矢代新一郎氏(以下、矢代):作品が制作された1988年頃は僕自身は担当ではなかったので、細かい事情は直接には知りません。いろんな方から聞いた話では、高畑さんと鈴木(敏夫)さんが「火垂るの墓」にとても興味をもったと聞いています。お二人とも戦争を知っている世代であるとも伺いました。

矢代 新一郎(やしろ・しんいちろう) 新潮社コンテンツ事業室室長

1964年東京都生まれ。上智大学史学科卒。1986年新潮社入社。雑誌記者、書籍編集者、企画編集部編集長、山崎プロジェクト室室長などを経て、現在はコンテンツ事業室長として、アニメ映画「火垂るの墓」ほかに関わる。主な担当作家として、山崎豊子(最後の担当編集者として、遺作『約束の海』の出版に携わった。また、近年の山崎豊子ドラマにも多く協力)、ビートたけし、高倉健、塩野七生、池田晶子、ヨシタケシンスケなど。ジャンルを問わず多数の作品を世に出した。

ギャラリーページへ

——ご自身で印象に残っている高畑監督の作品やシーンはありますか?

矢代:「ホーホケキョ となりの山田君」のなかで、のの子がかぐや姫になるシーンがあるんです。これが印象に残っていて、高畑さんはいつか「かぐや姫の物語」をやろうと思っていたんだなと。作品ごとに新しいことをやるけど、何かがつながっているんです。

その原点が「火垂るの墓」じゃないかなって僕は思っています。それまでファンタジーメインでやっていたのを、「火垂るの墓」あたりから、よりリアリティーを求めるものになった。そういう発想が「かぐや姫」までつながっていったのではと。

——今回は日本での初配信ですが、すでに海外では配信されています。その反響が非常に大きかったと聞きます。

見てもらう手段がなくなってきていた

矢代:「火垂るの墓」の作品の著作権は新潮社が持っているのですが、昔はいつも夏にテレビで放送されていて、とても評判が良かったのです。とはいえ20年もたってくると、毎年はやらなくなり、観てもらう手段がなくなってきました。

「火垂るの墓」© 野坂昭如/新潮社, 1988、『アメリカひじき・火垂るの墓』 野坂昭如 | 新潮社

最後の日本テレビの放送が2018年4月、そのあと2019年にWOWOW、そして21年にスカパーで放送しています。放送がないにもかかわらず、ここ数年は、毎年8月15日になると、自然に「火垂るの墓」のスレッドがSNS(のX)で立ち上がり、会話が始まる。日本人として必ず観るべき作品だという声が上がっていました。

一方で海外では配信の許可もしましたが、いろいろな方に許可を出すうちに契約期間もバラバラでよくわからない状況になってきました。そうしたなかでコロナがあり、高畑さんがお亡くなりになりました。

弊社としては、やはり高畑さんの代表作は「火垂るの墓」だと思っており、このままではよくないと感じました。そこで一からきちんと計画を立て直して、世界中の人に見てもらいたいと考えたのです。

契約の場所や期間もバラバラになっていましたので、これを全部、一度白紙に戻しました。去年、おととしからは日本、海外ともどこも権利を持っていない、まっさらな状態にしたんです。海外に関しては、東宝の海外会社であるTOHO Globalさんと話を進めていました。そして、カンヌ国際映画祭の会場で、ゴジラと一緒に「火垂るの墓」を紹介するブースを出したんです。

「ゴジラ-1.0」は戦争の話ですから、「火垂るの墓」とテイストが重なります。これが大変評判がよく、その後たくさんオファーを頂きまして、その一つがNetflix さんでした。そこでNetflix さんとお話をして、いったん日本以外の配信をお預けしました。

——たくさんオファーがあった中で、Netlflix に全世界を任せた理由は?

「火垂るの墓」で世界は一つになれる

矢代:理由は熱心に言ってくれたことと、やはり全世界で、というところが魅力的でした。一括で契約を結ぶのが重要だとも感じました。Netflixがとても熱心にプランも立ててくれたので、お任せしたい気持ちになりました。配信が始まった時に世界的な反響を呼ぶのがいいですよね。

「火垂るの墓」© 野坂昭如/新潮社, 1988、『アメリカひじき・火垂るの墓』 野坂昭如 | 新潮社

——実際に配信を開始したところ日本的な作品にもかかわらず、世界でとても受け入れられました。

矢代:Netflixでの世界配信と合わせ、去年の秋にベトナム、そして今年の1月に中南米の15カ国で映画として劇場公開もしています。とても評判が良く、ベトナムでは212スクリーン8万5000人、メキシコは259スクリーン15万8000人と、劇場数も動員数もとっても多かったんです。

ベトナムでの反応を聞いたところ「2度目の鑑賞でも初回と同じような衝撃があり感情が揺さぶられた」であったり、「もともとの作品は見たことあったが、もう一度作品を大きなスクリーンでみたくて足を運んだ」「劇場側にティッシュをもらえないかという問い合わせが殺到していた」といったコメントをいただいています。中南米でも同じような反応がありました。

面白いのが、場所が変わっても、みんな同じ反応をしていることです。「火垂るの墓」には強い力があって、この映画を観ることで世界が一つになれているんだな、ということが分かった。世界のみんながほぼ同じ感情を持ち、同じように泣き、同じように笑うのは素晴らしいことだなと思いました。このすばらしさを日本の皆様にも気づいていただきたい。

——世界から始まり、いよいよ日本ですが、日本でのこのタイミングの理由はなんですか?

テレビは常に時間に追われている

矢代:Netflix さんとは世界配信で先に契約を結んで、そのあとに日本でも、と、オファーがありました。日本では2025年の夏になんらかの形でやれたらと思っていた時に、Netflix さんから話をいただきましたので、世界でもいい反響がありましたし、いいタイミングだからこのまま進めていこうと。

——Netflixに期待することはありますか?

矢代:すでに世界で先にやっていてうまくいっているので、世界での経験や情報を日本にうまく伝えてほしいと思っています。

「火垂るの墓」© 野坂昭如/新潮社, 1988、『アメリカひじき・火垂るの墓』 野坂昭如 | 新潮社

——出版社から見た配信会社のイメージはどのようなものでしょうか?

矢代:現状では地上波に比べて原作本は動かないです。あとは変わらないです。むしろ最近は、配信のほうがパワーがあったり、じっくりできる印象があります。テレビは常に時間に追われているイメージがあって、例えば連続ドラマでは、自転車操業のような印象があります。

配信は連続ドラマでも、脚本ができてからスタートすることが多いです。じっくり作って、じっくり観ていただくのには向いていて、そして繰り返し観ていただけるところが良いと思います。

——繰り返しという点では、「火垂るの墓」は日本ではすでに一度以上は鑑賞されている方が多いと思います。そのなかで改めて配信することになります。

矢代:夏が来るたびに絶対に観るとか、家族で観るとか。そういうタイミングでみんなに観ていただきたいですね。配信は地上波と比べて、一人で観るイメージの方が強いじゃないですか。場合によってはテレビでなくスマホ、パソコンだったり。というなかで、「火垂るの墓」がどう観られるのか興味深いです。

——NetflixですとリビングのTVで家族で鑑賞するイメージも強くて、逆に、いろんなオプションが多くあるように感じます。

世界中の人が同じところで泣く、人間はみな同じ

矢代:それならいいですよね。良い映画は観るときによって受け取り方が違うじゃないですか。最初に、20代のころ観たときは、子供の視点でした。時間がたって今は親の視点になっていて、死んでしまうお母さんの気持ちになってみたりだとか。いい映画って、観る時期と観る年齢によって違う捉え方があると思うので、そういう点でも今回は期待しています。

——最後、戦後80年のタイミングで「火垂るの墓」を改めて世に出すことになりますが、どんな反響を期待していますか。

矢代:この映画は、世界中の人が同じ感情で観ています。今は残念なことに戦争の時代でもあって、違う国の人は違う人間だと思いがちです。でもそうではないんですよね。

「火垂るの墓」という映画を観ている時は、世界中の人が同じ感情で観て、同じところで泣いてしまう、人間はみんな同じなんだということを知ってもらいたいです。

【関連記事】

なぜいま、Netflixが「火垂るの墓」を日本で配信?アニメの視聴時間、5年で3倍…日本発、世界への次の一手とは

数土 直志(すど・ただし)

ジャーナリスト。国内外のアニメーション関する取材・報道・執筆を行う。また国内のアニメーションビジネスの調査・研究をする。「デジタルコンテンツ白書」アニメーションパート、「アニメ産業レポート」の執筆など。大手証券会社を経て、2004年に情報サイト「アニメ!アニメ!」、その後「アニメ!アニメ!ビズ」を立ち上げ編集長を務める。2012年に運営サイトを(株)イードに譲渡。2016年7月、イードを退社。

コメント