平城智隆上級相続診断士・不動産証券化マスター・不動産コンサルティングマスター・賃貸不動産経営管理士・貸金業務取扱主任者

- 監修:

- 木村成愛 (日知司法書士事務所代表 司法書士)

相続には「法定相続」と「遺言相続」の2つの方法があります。今回は「法定相続」について解説します。法定相続は、遺言書がない場合に民法に基づいて相続人が定められ、その相続人間において、法定相続分を目安に、遺産を分割する方法です。この制度は、相続人間の争いを避けるために重要な役割を果たします。相続人の範囲や優先順位、代襲相続、法定相続分など、法定相続に関する基本的な知識を理解することは、相続対策を考える上で欠かせません。本記事では、これらのポイントを詳しく解説します。

法定相続とは

法定相続とは、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していない場合に、民法の規定に基づいて相続財産を承継する制度です。相続人同士の争いを防ぐ目的で、誰がどれだけの遺産を承継できるのかを目安として定められてます。遺産分割をスムーズに進めるためにも、法定相続の基本的な考え方を理解しておくことが大切です。

法定相続の基本的な仕組み

法定相続では、遺言書がない場合に相続人となる人(法定相続人)や、その相続分の割合(法定相続分)が民法で定められています。誰が相続人となるか、どのような順序で相続の権利が移るかを正しく把握することが重要です。

法定相続が適用されるケース

法定相続が適用されるのは、被相続人が遺言書を残していない場合や、残されている遺言書が無効と判断された場合です。このようなケースでは、民法の規定に従って相続手続きが進められます。遺言書の有無は相続の進め方を大きく左右するため、生前に整理しておくことが望ましいでしょう。

法定相続人の範囲と優先順位

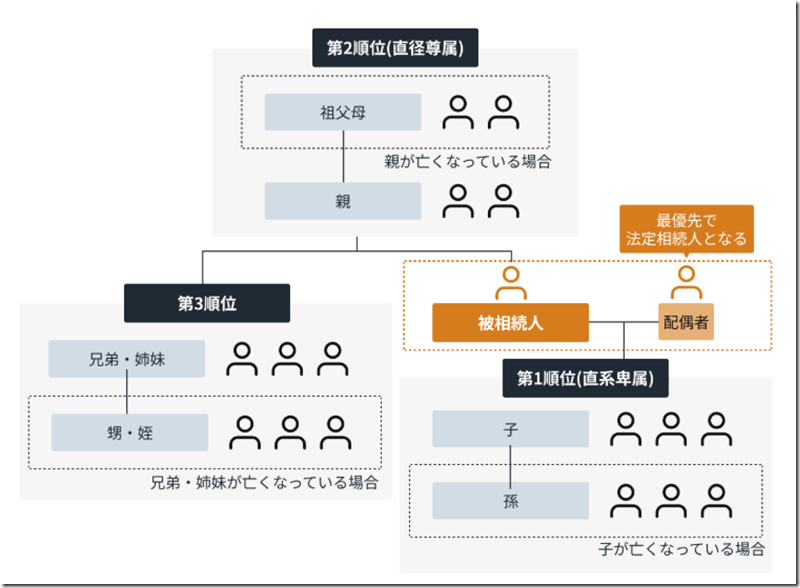

法定相続人とは、民法によって相続人となる権利が定められた人のことです。相続人には優先順位があり、被相続人との関係性に応じて相続の権利が発生します。

法定相続人の基本的な範囲

法定相続人には、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹などが該当します。

子には、以下のような場合も含まれます:

法定相続人の優先順位と決まり方

相続人の優先順位は次の通りです。

たとえば、夫婦ふたりで子どもがいない場合、第2順位の父母と配偶者が相続人になります。

また、子どもや父母、祖父母など直系尊属がすでにいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

法定相続人にならないケース

以下のような場合は、相続人とはなりません。

民法に明確な定めがあるため、注意が必要です。

代襲相続とは? 条件と適用例

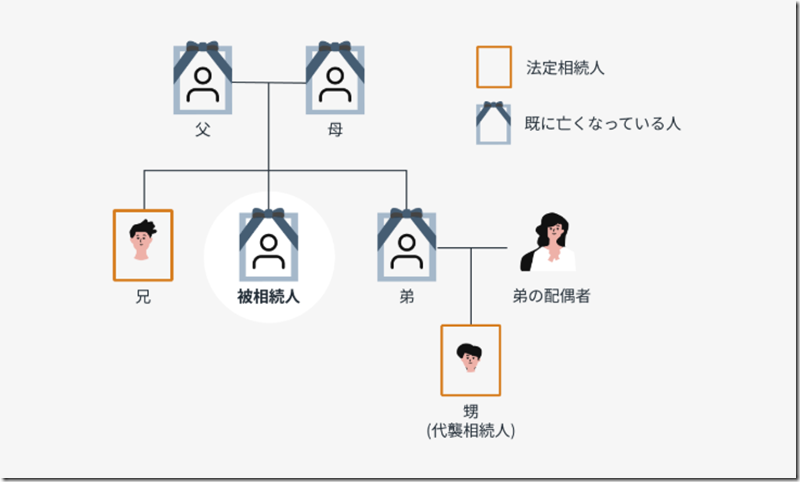

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来の相続人が相続できない事情がある場合に、その子が代わりに相続する制度です。相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたり、欠格や廃除の理由がある場合に発生します。

代襲相続の基本的な仕組み

代襲相続の対象になるのは、第1順位の子や第3順位の兄弟姉妹が相続できない場合です。その子(孫や甥・姪)が代わって相続人になります。

代襲相続が発生するケース

以下のような場合に代襲相続が発生します。

例:被相続人より先に子が死亡していた場合、その子の子(孫)が代襲相続人となります。

代襲相続が適用されない場合

以下のケースでは代襲相続は発生しません。

代襲相続は、子や兄弟姉妹の血縁にのみ認められる制度です。

また、代襲者がすでに死亡している場合には、「再代襲相続(代襲者のさらに子が相続すること)」が発生します。ただし、再代襲が認められるのは、被相続人の子の代襲相続に限られます。たとえば、被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合に、その子(甥・姪)がさらに死亡していても、その子(再代襲者)には相続権が生じません。

法定相続分と財産の分配割合

法定相続では、相続人の構成に応じて民法上の相続分が定められています。これを「法定相続分」とよびます。以下のような分配が原則となります。

法定相続分の基本ルール

法定相続分は相続人の構成により以下のように分配が決められています。

遺産分割協議と法定相続分の関係

法定相続分は基本ルールであり、相続人全員の合意があれば異なる割合で遺産を分けることも可能です。これを「遺産分割協議」といいます。もし相続人間で合意が得られない場合には、家庭裁判所において、調停または審判が行われ、その際に法定相続分が適用されることになります。

法定相続を理解して適切な対策を

法定相続の制度を理解することは、将来の相続トラブルを防ぐために非常に重要です。以下の点を押さえておくとよいでしょう。

生前から正しい知識を持ち、必要に応じて専門家に相談することで、円満な相続を実現する一歩となります。

【関連リンク】

相続とは?|RENOSY 相続わかるラボ

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

この記事を書いた人

平城智隆上級相続診断士・不動産証券化マスター・不動産コンサルティングマスター・賃貸不動産経営管理士・貸金業務取扱主任者

中央大学卒業後、SEとしてキャリアをスタート。その後、カルチュア・コンビニエンス・クラブでの企画職やITベンチャーの起業を経て、不動産業界へ転身。不動産小口化商品、リースバック事業、ファンド組成運用など幅広い実務経験を活かし、現在はGA technologiesにて「専門知識を親しみやすく」をモットーに、実務経験に裏打ちされた視点で信頼できる情報を発信している。

この記事を監修した人

木村成愛日知司法書士事務所代表 司法書士

日知司法書士事務所は不動産に関する売買、贈与、相続、遺言作成等に加え、事業承継、信託、シンジケートローン等に関連する渉外も含め、幅広い分野で相談から具体的な解決に向けたアクションまでを行うことを得意としている。 また、依頼者の気持ちに寄り添い、単なる手続きにとどまらない関連事項をも丁寧に説明したサービス提供が相談者の信頼を集めている。

コメント