働き手が減り続ける中で公共サービスを受ける高齢者が激増する「2040年問題」。このままでは需給バランスの崩壊が避けられない事態となり、公共サービスの維持が危ぶまれている。最悪のシナリオを避けるために、行政業務の生産性を高め、公共サービスの供給スキームを早急に変えていかなければならない。※本稿は、古見彰里『公共の未来 2040年に向けた自治体経営の論点』(日経BP)の一部を抜粋・編集したものです。

高齢者が激増する「2040年問題」は目前に

公共あるいは地域行政に影響を与えると思われる社会環境の変化はいくつもある。まず挙げられるのが人口動態の変化である。

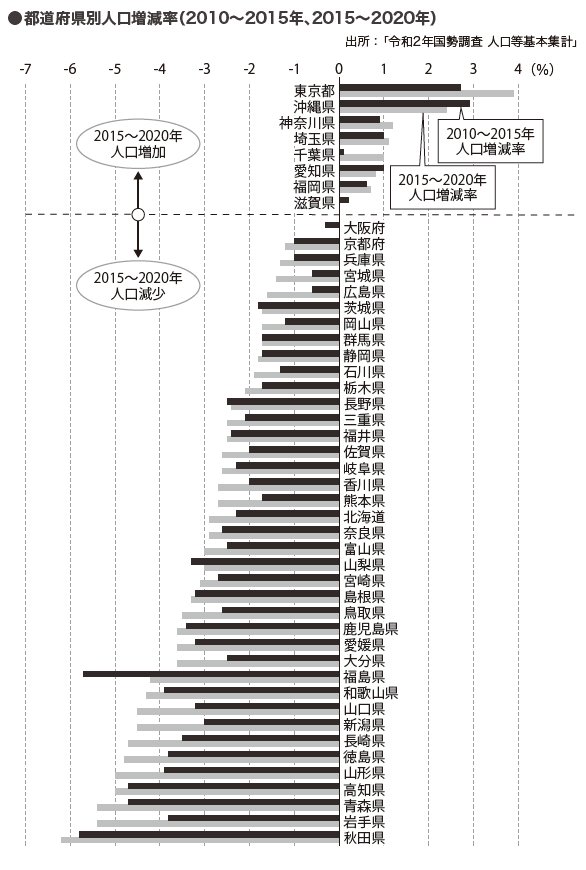

2020年(令和2年)国勢調査によると、2015年から人口増加になったのはわずか8都県にすぎない(増加率の高い順に東京都、沖縄県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、福岡県、滋賀県)。残りの39道府県では人口が減少し、そのうち33道府県は5年前の前回調査から減少幅が拡大している。市町村単位で見ても、全国1719市町村の82.5%に当たる1419市町村で人口が減少した。一方、総人口に占める65歳以上人口の割合については、前回の26.6%から28.6%に上昇。日本は2005年に世界トップになって以降1位のままであるが、2位のイタリア(23.3%)との差は今回でますます広がった。

同書より転載示

現状でさえ日本の置かれた国力に不安を感じざるを得ないが、その不安をさらに増長させるのが「2040年問題」である。生産年齢人口は、2020年から2040年までの20年間で約1300万人減少し、6200万人ほどになると予測されている。2040年には「団塊の世代」(1947年~49年生まれ)及び「団塊ジュニア世代」(1971年~74年生まれ)がそれぞれ91~93歳、66~69歳と高齢者になる。その結果、日本の人口ピラミッドは上部が膨らんだ「棺桶型」になり、真ん中を占める「生産年齢人口」、そして下部の「年少人口」にかけてどんどん少なくなっていく。高齢化率が上昇していけば、1人の高齢者を支えるのに必要な現役世代の人数がますます増えていく。

高齢者の3人に1人が認知症に!?行政の需給バランスが崩壊

さらに、認知症の高齢者は2025年には471万6000人に、また団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年には584万2000人に上ると推計されている(厚生労働省研究班)。高齢者の約15%、6.7人に1人という高い割合だ。この中には独り暮らしの高齢者も多く、行政によるサポートが行き届かない恐れがある。認知症と診断されるまでには至らない「軽度認知障害」については、2040年に612万8000人になると推計。認知症と軽度認知障害を合わせると、実に高齢者の3.3人に1人が認知機能に関わる症状を持つことになる。

これらの推計を基に考えると、行政サービスにおける需要と供給のバランスはどんどん崩れていくことになる。需要は行政サービスの利用者のこと。今以上に高齢化率が高まり、かつ高齢者の絶対数が増えていけば介護・医療費は増大し、行政サービス自体を維持することが難しくなる。

セーフティーネットの希薄化で行政への依存度はさらに高まり、また高齢者に限らず理不尽なカスハラも増えていくだろう。自治体によっては、職員の名札から顔写真・所属・フルネームを外し、ひらがなの名字だけにするところも出てきた。利用者が写真を撮影してSNSに無断投稿したり、職員の個人情報をネットで検索したりする悪質な行為から職員を守るためだ。利用者と向き合う職員は、それだけ緊張感を持って業務に当たっているということが分かる。

働き手が減り続ける中、行政の生産性向上が急務に

一方、需要に対する供給はどうか。日本全体として生産年齢人口=働き手が減少していくわけだが、地方はもっと厳しい状況になっていくだろう。当然、地方公務員だけが例外になるはずがなく、多くの自治体で職員数の減少に直面することになる。既に地方公務員試験の受験者数は年々減り続けており、既存の職員においても長期病休者が増加傾向にある。自治体職員が今後増えていくような要素は、残念ながら現時点では見当たらない。

「増え続けていく需要」に対して「減り続けていく供給」。このアンバランスを均衡させるには、1人あたりの生産性を上げる必要がある。具体的には、現在の業務や人員配置を見直す、手続き処理の業務を丸ごと外部に委託する(BPO=ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、AI・ロボティクス導入でデジタル化・システム標準化を進める等々、様々な施策を早急に実行していかなければならない。なんとなく意識しているだけでは意味がない。もはや待ったなしの現状を理解してほしい。

自治体の業務量は激増し、小手先の対症療法は無意味に

少子化が年々進行する日本では、特にこの10~20年間は優秀な人材の奪い合いになる。だから、人を増やそうと発想したところで、そう簡単には地方自治体には来てくれない。賃金を各自治体が独自に上げることはできないので、報酬面で優位性を出すこともできない。増え続ける行政の業務を増員で対応できなくなっていることから、「人を増やせないこと」「今より減ること」を前提に、様々な改革に知恵を絞っていかなければならない。「業務量が増えたら人を増やせばいい」という考えは即刻捨てるべきである。

自治体の業務量が増えてきていることはどの自治体でも職員自身が実感しているし、それはある程度避けられないものだということも理解している。では、外注すれば解決するのかといえば、もちろんそんな単純な話ではない。もっと手前にある「業務量が増えていることの本質や根本原因」をきちんと見極める必要がある。ただ、この見極め作業は当事者である職員たちではなかなかできない。今の業務を抽象化する術がなく、かつ長年の習慣や前提として受け入れてしまっているからだ。

「なぜこの業務をしているのか」「なぜこのやり方をしているのか」と問われても、「前任者から引き継いだから」となってしまって現状に対して疑うことをしない。こうした認識では「業務量が増えたから外注すればいい」という発想にしかならない。

今の業務プロセスの川上まで戻り、「この業務は本当に職員がやらなければいけないものか」「他の自治体と一緒にできないか」といった分析をして初めて、「違うやり方にしよう」「デジタルに置き換える」「民間企業やNPO法人など外部に委託する」「地域に任せる」「この業務をやめる」といった仕分けをすることができる。表層だけを見て小手先の対症療法をするのでは意味がない。原点まで遡って、現状に至った要因がどこにあるのかを突き止めるべきである。

社会保障給付費の膨張で若者の未来に影が射す

少子高齢化に伴う社会保障給付費の膨張は大きな社会問題であり、今の日本の1丁目1番地の課題と言える。既に一般会計予算の3分の1を占める社会保障給付費は経常的なコストであり、何があろうと毎年負担しなければならない。

つまり、このコストが重くなると新しい取り組みへの投資を妨げてしまう。これは企業において、新規事業へのチャレンジや研究開発などゴーイングコンサーン(編集部注/going concern 会社等が将来にわたって事業継続していくとの前提のこと)のために必須な取り組みを妨げることと同義である。国における新規領域とは何か。それは新しい産業の芽を育てることなどだけではない。これからの社会の根幹を担う若い人材が未来に希望を持ち、生き生きと働き社会に貢献できる社会づくりが最も大切な投資である。

現在は社会保障給付費の上昇に伴う社会保険料の負担増などにより、現役世代の手取り年収はこの21年で43万円減少しているというデータもある。いずれにしてもこの社会保障の負担と給付の関係は見直し必至である。しかし、シルバー民主主義よろしく票田である高齢者層に厳しいこの政策を打つことに政治は腰が重い。

いずれ自分も高齢者になる。それでも今すぐにでもやるべきだ。

私は1977年生まれ、団塊ジュニア世代に続く人口のボリュームゾーンだ。同時にこの世代は就職氷河期世代でもある。非正規労働者も多くニートも多い。8050問題(編集部注/ひきこもりの長期高齢化で50代の子を80代の親が経済的にも精神的にも負担を強いられる問題)、9060問題(編集部注/8050問題がさらに高齢化して、90代の親が60代の子どもの負担を負う問題)のど真ん中だ。未婚男性の平均寿命は68歳というデータもある。2040年に向けて独居老人は増え、生活保護も増え、孤独死も増えるだろう。介護、医療において単純な手続き数が増えるだけでなく、様々な社会問題が発生し、それによる自治体の仕事はさらに増えることが見込まれる。しかも加速度的に。

2040年に訪れるディストピアを回避するためにできることとは

『公共の未来 2040年に向けた自治体経営の論点』(日経BP)

古見彰里 著

このままの社会保障制度で行けば、この世代が高齢者になる2040年は今と比べものにならないくらい社会保障の負担と給付の関係がアンバランスになる。それは、2040年の20代・30代に迷惑をかけることになる。子供を持つものとして、自分の子供の世代にそのような負担をかけたくない。2040年とはそんなタイミングなのだ。

そんなディストピアを想像してしまう。そうならないために、公共サービスの供給スキームを早急に変えていかなければならない。高齢者も含めてすべての国民が公共の当事者として今すぐに建設的な議論をすべきだ。

就職氷河期世代は時代の割を食っている世代だ。直前のバブル世代と違いバブル崩壊による不景気により就職できない。失われた30年で所得はずっと上がらない。ここに来ての賃上げは若手世代が優先で給与逆転現象が発生している例もある。おそらく高齢者になるタイミングでは医療費負担なども現役と変わらないレベルになるだろう。

それでも子供の世代に迷惑をかけないために、この世代には最後まで割を食う覚悟が必要だろう。そして、それを押し進めていく仕事が私の最後の仕事になるかもしれないという覚悟は持っている。

将来にわたって公共の福祉を守ること、そのために様々な改善を提案し、実行していく。これが自治体を含めた公共の仕事に関係する者たちすべての大きなミッションだと私は思う。

コメント