親と離れて暮らしている人は多いかもしれない。もし親が亡くなった場合、実家をどうするか決めているだろうか。

増加する相続登記がされていない所有者不明の土地が適切な管理がされていないこともあり、政府は法律の改正・創設を行い、これまで義務ではなかった相続した不動産の名義を変更する「相続登記」を義務化した。

このように相続に関することは、年々情報がアップデートされるが、なかなか追いつかない。相続に詳しい曽根恵子さんが監修した、『家じまい・墓じまい・相続[図解]実家問題がすべて解決する本』(扶桑社)から、直近で大きく変わった法律について、一部抜粋・再編集して紹介する。

所有者不明土地の問題把握を

不動産の名義人の所在がわからない土地を「所有者不明土地」といい、空き家リスクの温床となっています。どのような問題があるのか押さえておきましょう。

土地や家を相続したら、通常は相続登記をして所有者が変わったことを知らせます。しかし、以前は相続登記が任意だったため、利用価値が低かったり遠方にあったりした場合、相続登記がなされず、所有者不明の土地(所有者不明土地)が増えてしまいました。

所有者不明の土地は適切に管理されていないことが多い(画像:イメージ)この記事の画像(4枚)

こうした土地は適切な管理がなされず、空き家や廃墟となりがちで、景観や治安の悪化につながります。また、勝手に処分することは難しく、土地の利活用を阻害します。

そこで政府は、所有者不明土地の発生の予防と、土地の利用の円滑化を図るべく、法律の改正・創設を行いました。なかには罰則が含まれるものもあるので、気をつけたいところです。

3年以内に相続登記をしないと…

相続の際、土地や建物を相続することもあるでしょう。

不動産登記をする必要がありますが、これまでは名義を変更する義務はありませんでした。故人から相続した不動産の名義を変更することを「相続登記」といいますが、相続後も相続登記をしないまま、相続した家に住み続けても問題はありませんでした。

しかし、2024年4月からは、相続登記が義務化されました。不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。違反すると10万円以下の過料が科されることもあるので、不動産を相続した人は忘れないようにしましょう。

■改正前:

故人から不動産を相続した場合、名義変更の義務はありませんでした。そのため、名義人不明の土地が増えてしまい、空き家が増え再開発や公共事業の支障となっていました。

■改正後:違反すると10万円以下の罰則

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務づけられました。登記を怠れば10万円以下の過料という罰則も設けられているので、相続したら早いうちに相続登記をしましょう。

不要な土地を国に引き取ってもらう

土地を相続しても、遠すぎて使えなかったり、自分にとっては利用価値がなかったりして、手に余る場合もあります。そのまま所有しても維持費や固定資産税はかかるので、無駄な出費が増えることになります。

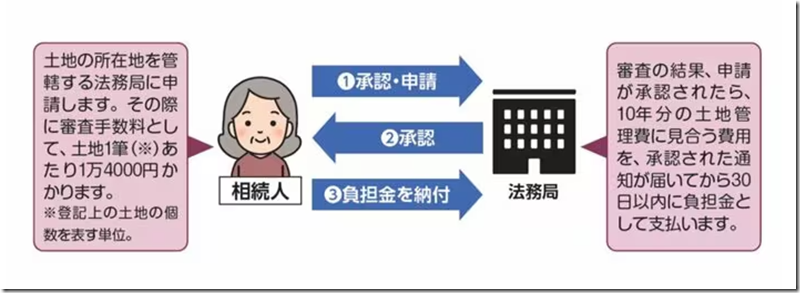

そこで、相続した土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」という制度が創設されました。自分では使わない土地を国が管理・処分してくれる制度です。

ただし、無料というわけにはいきません。審査手数料のほか、10年分の土地管理費相当額の負担金が必要になります。また、建物がある土地や境界が不明な土地などは制度を使えません。

■改正前:

これまでは、土地を相続すると、不要な土地だけを相続放棄することはできませんでした。そのため、相続しても不要な土地は放っておかれて近隣の迷惑にもなっていました。

■改正後:相続土地国庫帰属制度の利用にはお金が必要

自分にとって利用価値のない土地を相続した場合、国に引き渡すことができるようになりました。ただし、そのためには相応の費用がかかるうえ、引き渡す土地に建物がないことなど厳しい条件があります。

来年4月までに新制度創設

所有不明土地を減らすために、政府も動いています。2026年4月までに創設される新制度を見て行きましょう。

新制度(1)所有不動産記録証明制度(2026年2月にスタート)

不動産の名義人になっている特定の人が、ほかに不動産を所有していないかを全国的に調査し、登記官が証明してくれる制度です。相続漏れの土地を減らすことにつながり、所有者不明土地を減らします。

新制度(2)住所等変更登記の義務化

不動産の名義人の住所が変わったら、2年以内に住所変更の変更登記の申請をしなければならなくなります。違反した場合は5万円以下の過料が科されます。2026年4月にスタートします。

新制度(3)公的機関との情報連携による住所等変更登記

法務局が定期的に住基ネットを照会し、住所等の変更があったら本人の了解を得て変更登記できる制度。ただし、生年月日など住基ネットの照会に必要な情報を法務局に提供しておかなければなりません。

『家じまい・墓じまい・相続[図解]実家問題がすべて解決する本』(扶桑社)

監修:曽根恵子

株式会社夢相続代表取締役。相続実務士(R)。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。監修書に『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版』、『子のいない人の終活準備』、『一番かんたん エンディングノート』(扶桑社)などがある。

株式会社夢相続代表取締役。相続実務士(R)。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。出版社勤務後の1987年に、不動産コンサルティング会社を設立し、相続コーディネート業務を開始。相続実務士の創始者として、1万5000件以上の相続相談に対処。夢相続を運営し、感情面、経済面に配慮した“オーダーメード相続”を提案している。TV・ラジオ出演407回以上、新聞・雑誌取材協力

コメント