“知らなかった”で済まされない時代

街を歩いていて、壁やガラスが破損しているなど、明らかに居住できる状態とは思えない、いわゆる廃墟・廃屋に近い空き家を目にしたことが一度はあると思います。

このような空き家をそのまま放置しておくと、屋根や壁が飛散したり、不審火が起こったりと防災・防犯の観点から危険なほか、美観の点でも望ましくないため、一般的には早期の解体が求められます。

しかし、こういった空き家の中には、相続人同士で空き家の対処方針がまとまらずに放置状態になっていたり、所有者の空き家に対する関心や対処資金がなく放置されていたりするケースも多いのが現状です。そのため、例えば「隣の家が空き家状態で荒廃が進んでいて、危険なので何とかして欲しい」と思ったとしても、所有者でない隣人などの他人は何も手を出すことができず、歯がゆい思いをしている人も少なくないのです。

こういった問題に対応するために、2015年に空き家特措法(正式には“空家等対策の推進に関する特別措置法”)が施行され、危険性が高まっている空き家に対しての是正勧告や、改善がみられない空き家を自治体が強制的に解体する、行政代執行ができるようになりました。さらに、2023年にはこの法律が改正され、行政がよりスピーディーに空き家所有者へ勧告などや強制解体ができるようになりました。

ただ、制度上は”行政が、個人所有の危険な空き家を強制解体できる”といっても、実際にどれくらい強制解体されているのか、イメージが沸かない方も多いと思います。また、相続などで空き家の所有者となり、特に使用もせず持て余している人にとっては、「突然、市町村役場が重機を持ってきて、自分の空き家を壊されてしまうのでは?」と不安に思ったこともあるかもしれません。

そこで、この記事では、空き家特措法により、実際に増えている“行政による強制撤去”の実情について、難しい法律用語は使わず、できるだけイメージしやすい形でお伝えしていきます。

空き家特措法はどんな法律?

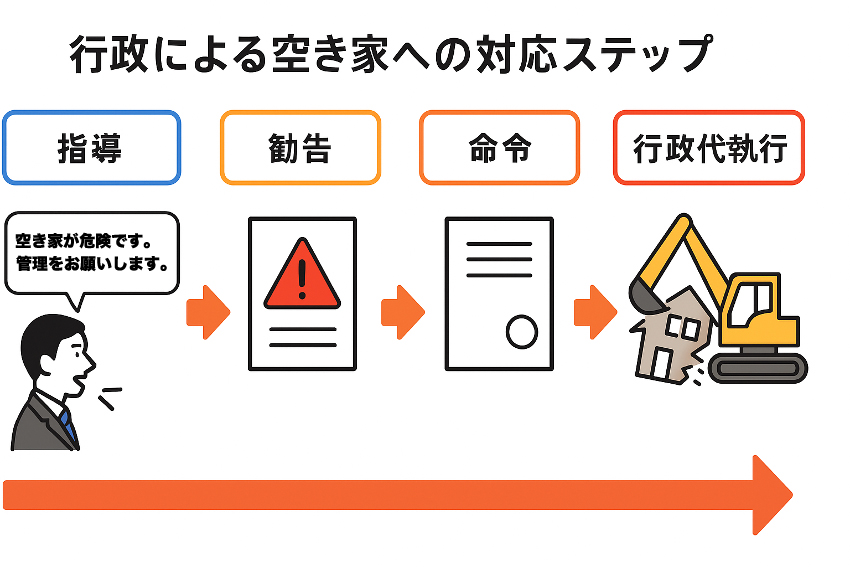

空き家特措法は、増え続ける空き家をどうにかしようと国がつくった法律です。この法律のポイントは、空き家を「危険空き家」「管理不全空家」といった基準を作り、その建物の状態に応じて

・空き家所有者に「指導」する(口頭や書面で注意)

・改善されない場合は「勧告」する

・さらに無視されたら「命令」する

・それでも改善がない場合、「行政代執行(強制的に解体。解体費用は所有者に後日請求)」

といったことを、市町村役場ができるように定めた点にあります。

ただし、2023年の法改正前には、行政側が、命令や行政代執行等に動くまでの手続きに手間や時間がかかりすぎることが課題でした。たとえば、所有者がどこにいるか分からないことで、「今にも建物が倒壊しそうなのに、手続きが進まず放置される」というケースもありました。

法改正で、行政がより解体しやすくなった

2023年の法改正で大きい効果として、上で紹介した空き家所有者への勧告や代執行について、「危険な建物」と判定された空き家は、行政は「命令」を出さなくても撤去できるようになりました。

これまでの法律では、「命令」という段階を踏まなければ解体できませんでしたが、改正後は「勧告」まで済めば、必要に応じて解体(行政代執行)できるようになったのです。

さらには、たとえば「家が今にも倒れそうで、通学路に面している」といった場合には、勧告さえ省略して即座に撤去することも可能となりました。

空き家にしていたら、すぐに強制解体されてしまう?

行政の強制解体がしやすくなったことから、「空き家が傷んできたら、ある日突然、勝手に強制解体されてしまうのでは?」と不安になる方もいるかもしれません。

しかし、実際には「いつの間にか解体されていた」ようなことはありません。行政としても、いくら解体しやすくなったとはいえ、その実施には相当な準備と手間がかかるため、まずは指導や勧告などによって、所有者自身で解体作業等の危険除去を促されます。

ただし、登記などの所有者住所や連絡先を、所有者が死亡しているのに相続手続きを怠っていたり、転居で住所変更しているのにその変更手続きを怠っていた等で、役所が連絡できない状態であったりした場合には、連絡もなく解体されてしまう可能性もありますので、注意が必要です。

行政による“強制撤去”の実際の事例

ここからは、実際に行政が空き家を撤去した例を3つご紹介します。

【事例1】三重県伊賀市(2024年)

ある住宅が、長年放置され、倒壊の危険があると判断されました。持ち主にあたる相続人に改善を求めましたが、「お金がない」として放置されたため、市は安全を最優先し、最終的に家を解体しました。解体にかかった費用は約429万円で、その費用は相続人に請求されています。

【事例2】長野県中野市(2023年)

雪の重みで倒壊した空き家がありました。市は十数回にわたる注意喚起をしたものの、持ち主は適切な対応をする見込みがなく、通行人に対する危険が高まっていると行政が判断し、最終的に行政代執行として市が解体しました。

【事例3】愛知県名古屋市(2025年)

通学路のすぐ近くにあった空き家の老朽化が著しく、行政から80代の所有者に対して、3年以上にわたる指導を続けたものの、それに応じない状態でした。このまま荒廃が進むと、子どもたちに危険が及ぶと判断し、緊急措置として解体撤去しました。この解体にかかった費用約200万円は、所有者に全額請求する方針になっています。

これから空き家を持つ可能性がある人

ここまで見てきた通り、空き家をある日突然解体されてしまうほど強引ではないものの、それでも行政の指導などを軽視していると、所有者の意に反して解体され、その解体費用を請求されるため、対岸の火事のように見ていられる問題ではありません。

少子高齢化が進んでいく中、両親や親戚が亡くなったあと、空き家となった実家の所有者となって、「実家を誰が、どのように相続するかどうか」を悩む人はますます増えていくことが予想されます。

ちなみに、使用していない空き家の対処方法は、

・売却する

・賃貸する

・自ら使用する

・解体して更地にする(その後建替えや、更地で売却・賃貸するなど)

・相続放棄する

といった選択肢が考えられます。

なお、2024年4月から、不動産の所有者に相続が発生した際に、その相続人の名義に変更する「相続登記」が義務化され、相続した不動産を一定期間内に登記しなければ、強制解体のリスクだけでなく、過料が科されるリスクも発生するようになりました。

その意味では、空き家そのものの方針だけでなく、手続き上の方針も早期に決める必要があります。

空き家は放置しないことが一番の対策

空き家問題は、「自分には関係ない」と思っていると、後から大きな負担となって返ってくることがあります。

もしご家族やご自身に空き家がありそうだなと思ったら、早めの家族会議を設けるほか、不動産の専門家や市町村役場などに一度相談してみることをお勧めします。“知らなかった”で済まされない時代だからこそ、今できる対策が大切です。

コメント