江戸幕末、貧しい薩摩藩士の家に生まれて明治維新の立役者となった西郷隆盛。

大久保利通・木戸孝允(桂小五郎)と並ぶ維新三傑の一人として、その遺業が今日に知られています。

そんな西郷は自身の政治思想を人々に伝えており、庄内藩士たちがそれを書き記した『西郷南洲翁遺訓(表記ゆれあり)』は、現代でも通用する絶好のテキストと言えるでしょう。

今回はそんな『西郷南洲翁遺訓』より、最初の教えを紹介したいと思います。

さて、口を開いた南洲翁(西郷隆盛)は、まず何を説かれるのでしょうか。

『西郷南洲翁遺訓』原文

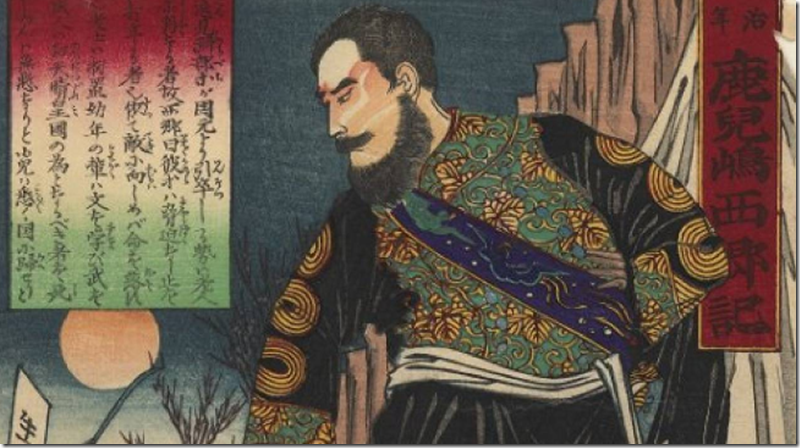

西郷隆盛。石川静正筆(画像:Wikipedia)

まずは原文を紹介します。

……が、後で噛み砕いて紹介するので、今はまだ無理して読まなくても大丈夫です。

一応ルビは振っておきますね。

一 廟堂(びょうどう)に立ちて大政(たいせい)を為(な)すは天道を行ふものなれば、些(いささか)とも私(わたくし)を挟みては済(す)まぬもの也(なり)。いかにも心を公平に操り、正道を踏み、広く賢人を選挙し、能(よ)く其(その)職に任(た)ふる人を挙げて政柄(せいへい)を執らしむるは、即ち天意也。夫(そ)れゆゑ真に賢人と認むる以上は、直(ただち)に我が職を譲る程ならでは叶はぬものぞ。故に何程(いかほど)国家に勤労有る共(とも)、其職に任へぬ人を官職を以て賞するは善からぬことの第一也。官は其人を選びて之(これ)を授け、功有る者には俸禄(ほうろく)を以て賞し、之(これ)を愛し置くものぞと申さるゝ(もうさるる)に付、然らば尚書(しょうしょ)〇書経(しょきょう) 仲虺(ちゅうき)之こう(言+告)に「徳懋(さか)んなるは官を懋んにし、功懋んなるは 賞を懋んにする」と之有り、徳と官を相配し、功と賞を相対するは此の義にて候(そうらい)しやと請問(せいもん)せしに、翁(おきな)欣然(きんぜん)として、其通りぞと申されき。

※『西郷南洲翁遺訓』より

……西郷さんらしいと言うより、昔の人たちは実に教養深い言葉遣いをしていたのですね。

音読するだけでも恐れ入ってしまいそうですが、ここで怯まず現代語に訳して行きましょう。

『西郷南洲翁遺訓』現代語訳

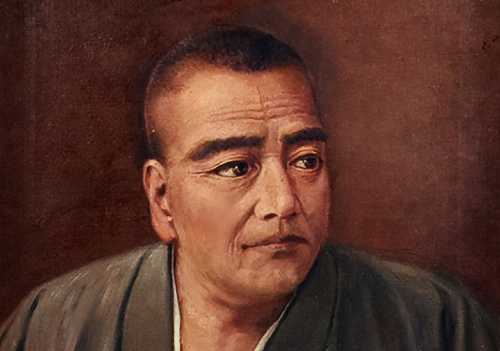

西郷隆盛。二代目長谷川貞信筆(画像:Wikipedia)

※わかりやすさ重視のため、直訳ではありません。また訳は一通りでないため、ここで解説した他にもパターンがあります。

政治とは、天のご意志を実現することである。だからわずかであっても私利私欲を挟み込んではならない。

公平公正を旨として道義に適う方法を選び、広く天下から才能ある者を集めて政治に当たらせることこそ、天のご意志である。

天のご意志を実現するためであれば、どれほど高いポジションにあっても、自分より優れた者が現れたらただちに譲るべきだ。

逆にどれほど大きな手柄を立てたとしても、能力のない者に重要なポジションを与えてはならない。

ポジションは能力と人格のバランス重視で与えるべきであり、手柄を立てた者には利益をもって褒美とすべきである。

これを聞いた者の中にこんな質問をする者がいた。

書経(中国古典)に「徳懋(さか)んなるは官を懋んにし、功懋んなるは賞を懋んにする」という言葉がある。

【意訳】徳≒能力と人格を備えた者には相応しいポジションを与え、手柄を立てた者には満足できるインセンティブを与える。

これは能力とポジション、手柄とインセンティブの組み合わせが原則であり、混同してはならないという教えであろうか。

その質問に対して、西郷は「まさしくその通りだ」と喜ばれた。

『西郷南洲翁遺訓』用語解説

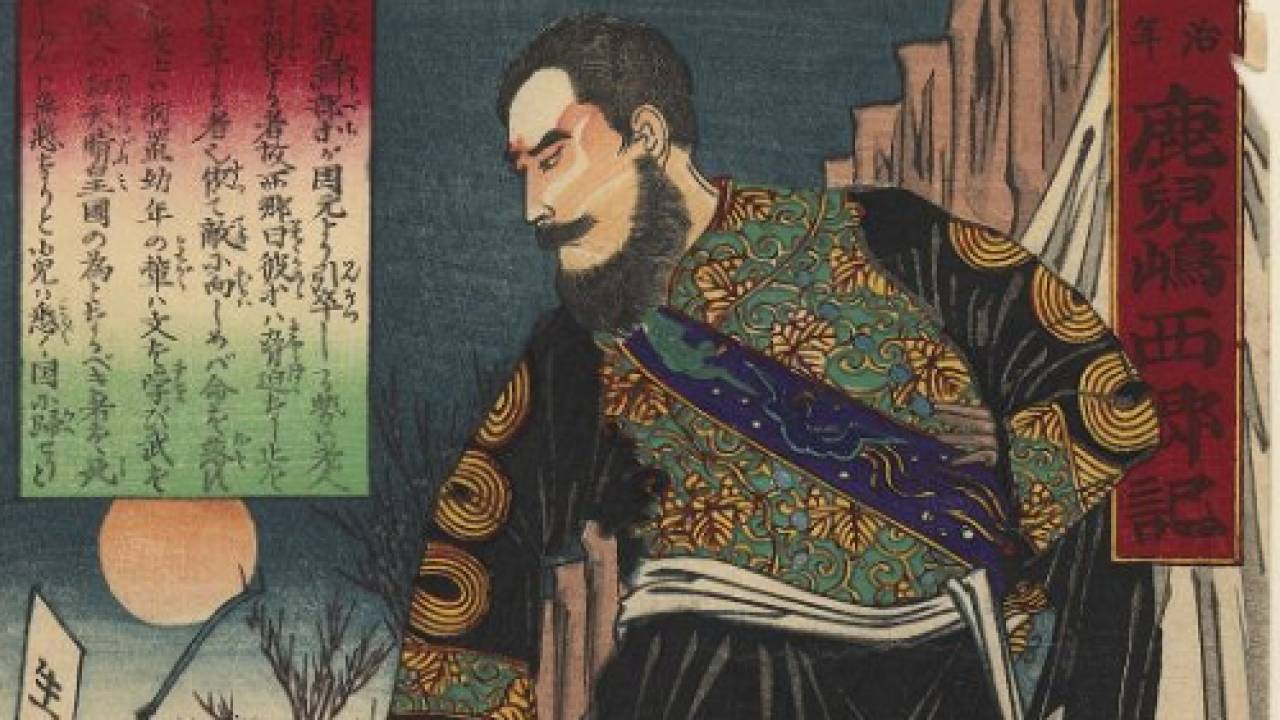

二代目長谷川貞信『明治十年鹿児島西郷記』より、西郷隆盛の最期(画像:Wikipedia)

終わりに

今回は『西郷南洲翁遺訓』より、政治に携わる者の心得を紹介しました。

この教えは政治家だけでなく、私たち社会人にとっても重要な指針となるのではないでしょうか。

一切の私心なく大義のために奉職するのは難しくても、西郷の教えを胸の片隅にとどめ、日々精進して生きたいものです。

※参考文献:

コメント