じつは、いつの間にか日本は「単独(ひとり)世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか?」「死ぬ前に何をしておけばいいのか?」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか?」「引き取り手のない遺体はどうなるのか?」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます!

【推薦、続々!】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける!みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって? どんなふうに? ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

(本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです)

人口移動から「遺骨移動」へ

今や団塊の世代は75歳以上となり、すでに自分たちの墓をどこにするかを決める年齢になっている。

そうなったとき、ふるさとの墓に眠る先祖や両親の墓をそのままにしておくわけにはいかない。ふるさとの墓を改葬して遺骨を呼び寄せる「遺骨移動」(改葬)が始まったというわけである。

「戦争を知らない子どもたち」といわれて、日本の戦後の経済成長とともに育ち、数で社会をけん引してきた団塊の世代が、2017年からの数年で70歳以上になり、2025年には約800万人が75歳以上となる。団塊の世代が自身の墓を考えるようになり、親の代でふるさとに残した先祖や親自身の墓を移動し始めたことも、改葬が増えている要因の一つだろう。

このように高度経済成長期は「人口移動」であったものが、現代は「遺骨移動」という形になって移動が盛んになっている。

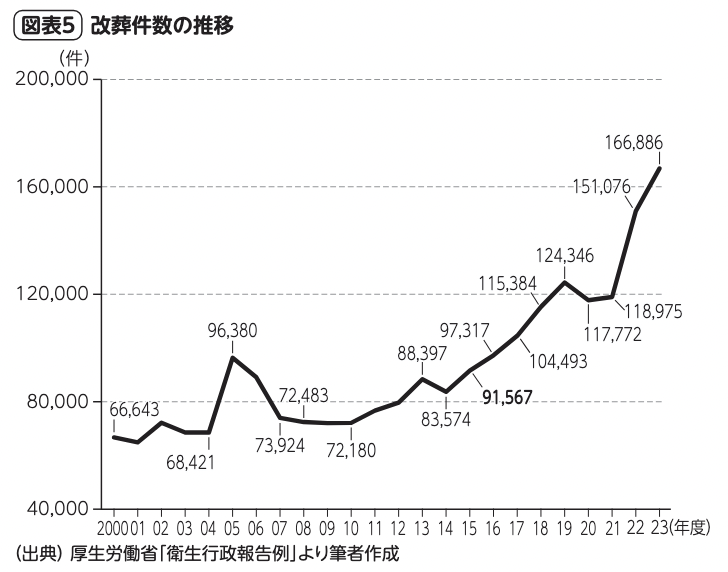

近年の改葬件数を見ると2000年度には6万6643件で、10年後の2010年度は7万2180件と、5537件増加しただけだった。しかしその後、2020年度は11万7772件で、4万5592件も増えた。注目すべきはそれからたった2年後の2022年度である。急に15万1076件にもなって、前年度の2021年度からは3万2101件も増え、2000年度からは約2.3倍にもなった(図表5)。

それは2020年に顕著になった新型コロナウイルス感染症によって、高齢者が死の恐怖を抱き、もし自身がこのまま亡くなるようなことになっては、先延ばしにしてきたふるさとの親の墓がそのままになってしまうという危機感から、行動に出たのではないだろうか。

ちなみに「継承者がいなくて」放置されたままのいわゆる「無縁墳墓」を自治体が改葬した件数は3414件だった(厚生労働省「衛生行政報告例」)。

つづく「夫が亡くなり東京の「桜葬」墓地に…子どもたちのことを考えて墓を移動する人が増えている」では、「呼び寄せ高齢者」ならぬ「遺骨になって子のもとへ」となっている日本社会の実態に迫っていく。

コメント