かつて100万円台で買えたコンパクトカーや軽自動車が、今ではオプション込みで300万円に迫る時代になった。クルマの価格はなぜここまで高騰したのか? 同時に、日本の車両価格は世界と比べて「高い」と言えるのだろうか?

世界で最も広く販売されているトヨタ・カローラハイブリッドとフォルクスワーゲン・ポロの価格を国際比較しながら、背景にある要因を掘り下げてみた。

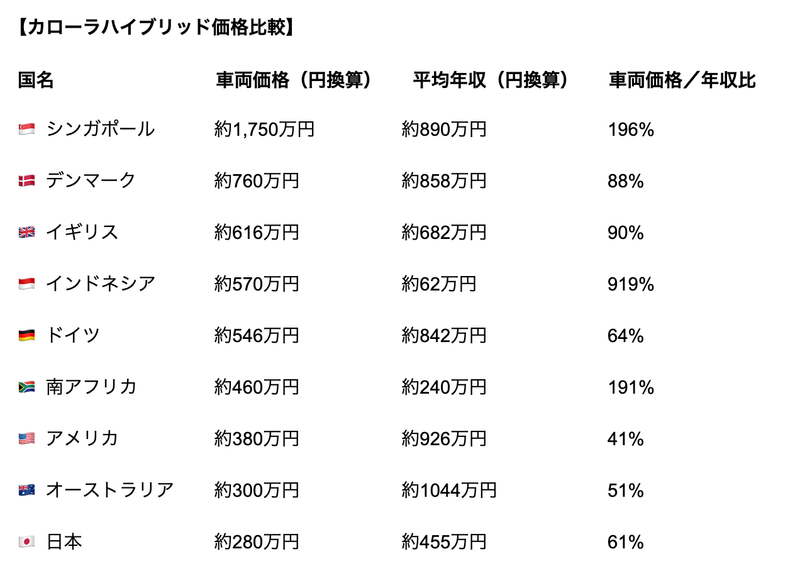

日本が一番お買い得?カローラ価格の国際比較

トヨタ・カローラハイブリッド。米国トヨタ公式サイトより筆者スクリーンショット

まず、日本の車両価格が他国と比べてどの程度なのかを調べてみよう。世界150カ国以上に輸出されているカローラハイブリッドの9カ国の価格と、各国の平均年収を一覧にした図を以下に作成した。

なお、カローラハイブリッドの価格は各国トヨタ公式サイトよりデータを参照し、平均年収は各国の経済状況が分かるRelocate.meというウェブサイトを元にしている。

同じカローラでも国によって展開されているモデル名が違うが、ハイブリットモデルの中間グレードを比較してみた。その結果、同じカローラでも価格差は驚異的だ。日本では280万円で販売しているのに、デンマークでは760万円、シンガポールに至っては1750万円もするからだ。

この差の背景には各国の税制度や輸入規制がある。例えば、福祉国家のデンマークは高い付加価値税を課すため、自動車価格が高騰する傾向にある。また、国土の狭いシンガポールは意図的に車を減らす政策を採用し、価格を大幅に引き上げている。

では、輸入車ではどうだろうか? フォルクスワーゲンを代表する小型車ポロ(TSI STYLEグレード)の価格を比較してみると、これまた意外な結果が見えてきた。

フォルクスワーゲンデンマーク公式サイトより筆者スクリーンショット

フォルクスワーゲンデンマーク公式サイトより筆者スクリーンショット

【フォルクスワーゲン・ポロ価格比較】

※シンガポール、インドネシア、アメリカは同車種の展開がないので除外

日本のフォルクスワーゲン・ポロの車両価格は本国ドイツよりも20万円安い。しかし、年収比で見てみると、日本のフォルクスワーゲン・ポロの価格負担は本国ドイツよりも明らかに高い。具体的には、ドイツでは平均年収の45%で購入できるのに対し、日本では79%、つまり年収により近い価格となっている。

これは、日本の所得が伸び悩んでいることが一因だ。ドイツやデンマーク、オーストラリアといった国々では、ここ数十年で平均所得が着実に上昇しており、クルマの価格負担が相対的に小さくなっている。

しかし、日本では過去30年間、所得がほぼ横ばいのままで推移しており、その間にクルマの価格だけが上昇しているため、相対的に「クルマが高くなった」と感じられるのだ。こうしたデータを踏まえると、日本は車両価格自体は比較的安いものの、所得水準が伸びていないために「高くなった」と感じやすいことが浮き彫りになる。

所得以外にも車を高額に感じる要因として、他にも4つの理由が考えられる。

① 車自体が大型化している

ホンダ公式サイトより筆者スクリーンショット

ホンダ公式サイトより筆者スクリーンショット

かつてのコンパクトカーは現在のものと比べて一回り小さかった。例えば、ホンダ・シビックの5代目モデル(1992年)は全長4m程度だったが、現行型(2024年モデル)は4.5mを超えている。元々シビックはフィットクラスのエントリー層に人気のコンパクトカーだったが、モデルチェンジごとにターゲット層が高級化した。

また世界の安全基準の厳格化に伴い、衝突安全性を確保するためにボディが大きくなった結果、製造コストも上昇している。

② 安全装備の高機能化

高機能な安全装備が標準化されたことも一因である。自動ブレーキやレーンキープアシストといったADAS(先進運転支援システム)が搭載されることで、必然的にコストが上がる。

この場合、センサー機器単体ではなく、開発費用なども値段に反映しなければならず、自ずと価格上昇の一員となっている。

③ 原材料価格の高騰と為替の影響

2022年以降、ロシアのウクライナ侵攻などの地政学的リスクにより、資源の調達や物流が困難になり、原油価格も高騰した。これにより、部品や車両の輸送コストも増加し、結果として自動車の製造コストが上昇している。

④ 円安

最後に、近年の円安だ。輸入部品のコストやサプライチェーン全体のコストを押し上げ、結果としてクルマの価格に転嫁されている。また、鉄鋼やコロナ禍以降回復していない半導体の価格の上昇も影響している。

コメント