40歳から払い続ける介護保険…最期に待つ“知らないと困る”手続とは?

大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。

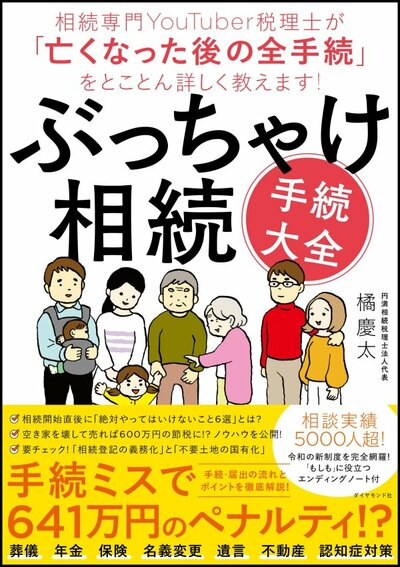

本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

知らないと困る! 介護保険の手続!

本日は、身近な人が亡くなった後の手続、「介護保険の資格喪失手続」についてお話しします。

まず、介護保険制度の概要について簡単にお話をします。介護保険制度とは、65歳以上の人で、保険・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」から、介護が必要と認定された人や、40歳から64歳までの人で、特定疾病により介護が必要と認定された方に介護サービスを提供する制度です。認定の申請は市区町村の窓口で行います。必要な介護の度合いに応じて、自立、要支援1・2、要介護1~5に区分されています。

40歳になると介護保険料の支払いが必要になり、40歳から生涯にわたって毎月払い続けることとなります。この保険料を財源に介護保険制度が運営されています。毎月支払いをする保険料は、健康保険加入者(会社員等)であれば、健康保険と一緒に、給与から天引き徴収されます。保険料は、各健康保険組合によって決め方が異なりますが、給与をもとに計算される標準報酬に保険料率を掛けて算出され、事業主がその半分を負担します。

国民健康保険加入者であれば、所得割、均等割、平等割、資産割の4つを自治体の財政により独自に組み合わせて計算されます。

65歳以上もしくは40歳から64歳で特定疾病になった場合には、介護サービスを利用できるようになります。ただし、介護サービスの利用を開始するには、市区町村に申請をして要介護認定・要支援認定を受けることが必要になります。

死亡した場合の手続

65 歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失手続が必要となります。一方、40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていない方が亡くなった場合には、手続は不要です。

資格喪失の手続は、死亡後14日以内に行う必要があります。提出先は故人の住民票のある市区町村役場です。遅れても過料は科されませんが、できるだけ早めに手続しましょう。

必要な書類は?

・介護保険資格喪失届

・介護保険被保険者証

市区町村によっては、資格喪失届を提出しなくても、死亡届を提出するだけで完了する場合や介護保険被保険者証を返却するだけで手続が完了する場合、電話での通知で完了する場合もあります。また、保険者証の返却が不要(こちらで処分してOK)な市区町村もありますので、事前にお住まいの市区町村に確認することをオススメします。

届出書の様式は、市区町村によって異なりますが、市区町村の窓口で入手が可能です。また、市区町村によっては、公式ホームページから入手できるところもあります。

介護保険被保険者証についてですが、実際に手続を行う相続人が所有していることは少なく、馴染みがないかもしれませんね。市区町村によって、色が異なりますが、薄いピンクや黄色が多いようです。担当のケアマネジャーさんが手続のために預かっていることもありますので、保管場所について随時家族内で共有しておくと後の手続がスムーズですね。ただし、「見つからない」「亡くなった方が紛失していた」ということがあっても、再発行や紛失の届出などの必要はありません。

ぶっちゃけ相続「手続大全」

身近な人が亡くなった後の全手続、とことん詳しく教えます!

はじめまして。円満相続税理士法人の橘慶太(たちばな・けいた)と申します。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版しました。

私は相続税専門の税理士として、これまで5000人以上の方の相続相談に乗り、手続のサポートを行ってきました。これまで日本全国で500回以上、相続セミナーの講師を務めたこともあります。

本書は、「今まさに身近な人を亡くし、相続に直面している人向けの1冊」として仕上げました。特に、次のような「実際に手続を進める中で出てくる疑問点・注意点」を徹底解説しています。

●やばい葬儀社を見抜く3つのポイント

●相続開始直後に絶対やってはいけないこと

●連絡のつかない相続人への対処法

●遺産分けで揉めないようにするノウハウ

●あらゆる手続に大活躍する「法定相続情報一覧図」の取得方法

●認知症の相続人や障害を持った相続人がいるときの手続

●相続不動産の売却を焦ってはいけない合理的な理由

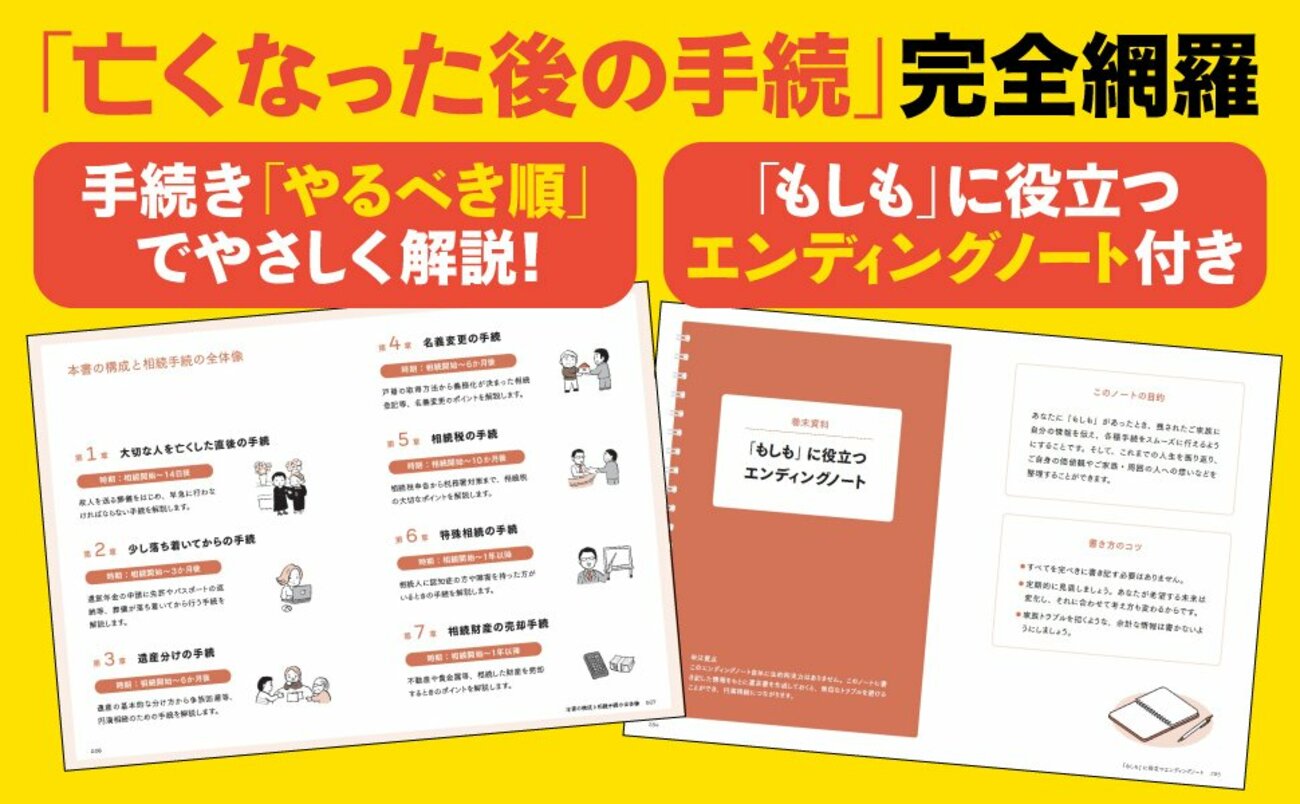

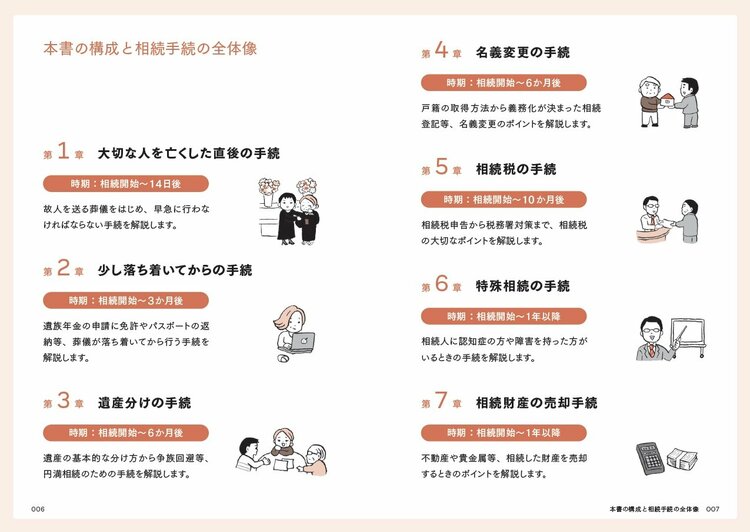

本書の有効な使い方を紹介しましょう。まず、本書の全体を読み流し、相続手続の全体像や期限、自身に関係する項目を把握します。

そして、実際に各手続に着手する前に、該当ページをしっかり読んでいただければ、スムーズに手続が進められるでしょう。すべてのページを読み込む必要はなく、ご自身に必要なページを読むだけで、すぐ使える内容になっています。

ご自身の相続の準備をされている方にも、この本は有効です。相続発生直後、家族が一番困るのは、「①訃報の連絡を誰にすればよいか、②葬儀はどのような形で行うか」の2点です。

この本の巻末には、上記2点に加え、財産の棚卸ができるエンディングノートがあります。エンディングノートと一体となった本書を家族に残しておけば、相続手続で慌てることなく、スムーズにことが運ぶのは間違いありません。

相続手続に慣れている人は誰もいません。「葬儀をあげるのなんて初めて」という方がほとんどでしょう。この本が、相続手続に悩む方の懐中電灯のような存在になりますように。まずは焦らず、全体像を確認していきましょう!

関連動画:身近な人が亡くなった直後にやってはいけないこと6選

本書の主な内容

はじめに

「ついうっかり」で641万円の追徴課税!?

相続手続を甘く見てはいけません

第1章 大切な人を亡くした直後の手続

・死亡診断書のコピーは5部以上取る!

・年金の受給停止手続は放置すると大問題に

・納め過ぎた介護保険料は返してもらおう!

第2章 少し落ち着いてからの手続

・あなたはもらえる? 遺族年金の超基本

・故人がもらうはずだった高額療養費の申請

・延滞税がつく? 準確定申告も忘れずに!

第3章 遺産分けの手続

・遺言書をすぐに開封すると5万円の過料!?

・争族になったら? 遺産分割調停の手続

・トラブル多発! 不動産の評価額問題!

第4章 名義変更の手続

・相続手続に戸籍は必須。取得方法を解説

・相続登記義務化のペナルティを避ける方法

・自分でできる! 不動産の名義変更

第5章 相続税の手続

・税務署から「この手紙」が来たら注意!

・相続税申告の必要書類と注意点

・税務調査で質問されること8選

第6章 特殊相続の手続

・認知症の相続人がいるときの相続手続

・未成年の孫を養子にするときは要注意!

・遺産を寄付するなら、相続税は非課税?

第7章 相続財産の売却手続

・契約書を失くすと大損する!? 5%ルール

・自宅売却の特例! 3000万円の特別控除

・相続した不動産を焦って売ってはいけない

巻末資料

「もしも」に役立つエンディングノート

橘 慶太 著

<内容紹介>

「身近な人が亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます! 相談実績5000人超! YouTubeチャンネルの登録者数7万人! ・やばい葬儀社を見抜く3つのポイント ・相続開始直後に絶対やってはいけないこと6選 ・連絡のつかない相続人への対処法 ・遺産分けで揉めないようにするノウハウ ・認知症の相続人がいるときの手続 相続手続のリアルをぶっちゃけます!

コメント