現在、各市町村にて住民税非課税世帯への3万円給付手続きが進められています。

支給要件や支給スケジュール、申請期限、申請方法は自治体ごとに異なりますので、詳細はホームページ等で確認しましょう。

これまで複数回にわたり、住民税非課税世帯への現金給付が行われてきました。住民税非課税世帯とは文字通り住民税が非課税となる世帯を指します。住民税が非課税となる要件の一つに「前年の所得が基準額を下回る」がありますが、具体的に年収・所得はいくら位なのでしょうか。

この要件も自治体により若干異なりますので、今回は札幌市を例にあげて詳しく解説していきます。

1. 【続く物価高】米類は前年比77.5%の上昇…

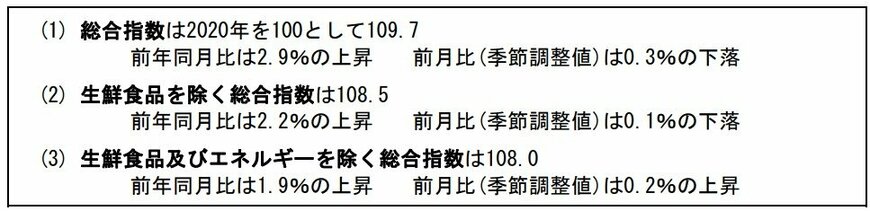

「2020年基準 消費者物価指数 東京都区部 2025年2月分(中旬速報値)」

出所:総務省「2020年基準 消費者物価指数 東京都区部 2025年(令和7年)2月分(中旬速報値)」

2025年3月4日、総務省は「2020年基準 消費者物価指数 東京都区部 2025年(令和7年)2月分(中旬速報値)」を公表。

これによると、2月の生鮮食品を除く総合指数は前年同月比2.2%上昇の108.5となりました。特に米類は前年同月比77.5%の値上がりとなり、5カ月連続で過去最大の上昇率を更新しています。

モノやサービスの値上げが続く中、2024年度補正予算(2024年12月成立)でも物価高騰対策の一環として「住民税非課税世帯への3万円給付金」が盛り込まれました。

特に物価高の影響を受やすい低所得世帯に向けた支援措置として、3月現在、各自治体でその給付作業が進行中です。次ではこの給付金の概要に触れておきましょう。

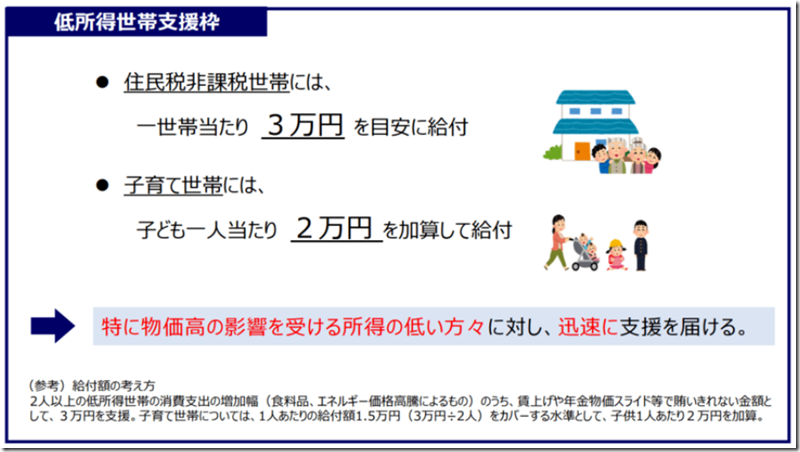

2. 住民税非課税世帯への《3万円給付金》子育て世帯には「1人当たり2万円の子ども加算」

住民税非課税世帯への《3万円給付金》子ども1人あたり2万円加算

出所:内閣府特命担当⼤⾂(経済財政政策)「国⺠の安⼼・安全と持続的な成⻑に向けた総合経済対策」

今回の支給額は「1世帯あたり3万円」が基本です。また、対象世帯のうち子育て世帯には、18歳以下の子ども(※2016年4月2日以降生まれ)1人につき2万円が上乗せされます。

「夫婦+対象となる子ども2人」の世帯であれば、支給額は合計7万円です。

コロナ禍以降、家計が急変した世帯や、低所得者世帯等を対象とする類似の給付の実施が増えました。こうした支援の対象としてしばしば挙がるのが「住民税非課税世帯」という区分です。

次では住民税の基本や、住民税非課税世帯となる所得要件などを整理していきます。

【ご注意】給付金の申請方法や給付までのスケジュール、細かい支給要件などは市区町村により異なります。お住まいの自治体の最新情報を、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。

3. 住民税非課税世帯とは?

ここからは、住民税の仕組みにも触れながら、住民税非課税世帯となる要件などを整理していきます。

3.1 住民税の基本を整理

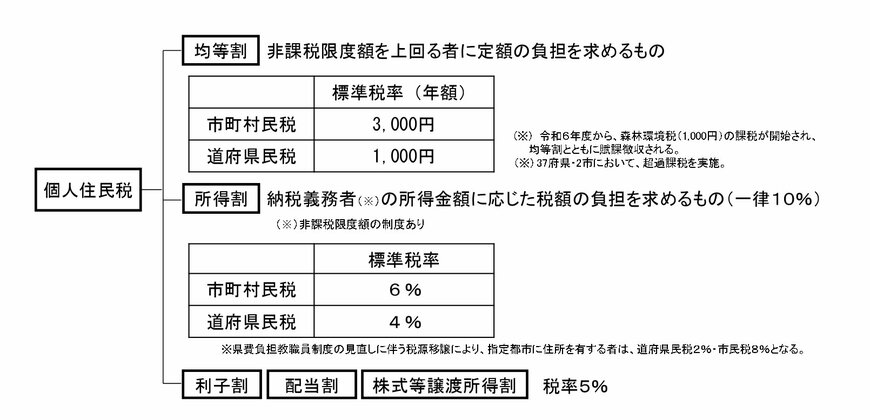

《住民税のキホン》均等割・所得割ともに支払い免除=「住民税非課税」

出所:総務省「個人住民税」

住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税で、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源となります。

個人住民税は、所得に応じて税額が決まる「所得割」、所得に関係なく一律課税となる「均等割」の合計で、それそれの収入に応じた負担額が決まります。

「住民税非課税」は、均等割・所得割どちらも免除となるケースです。そして世帯全員が住民税非課税となる世帯は「住民税非課税世帯」となります。

※なお「住民税の所得割のみ非課税」となる区分もあります。ただし今回の給付金の対象となるかどうかは自治体により異なるため、必ずお住まいの市区町村などの基準をご確認ください。

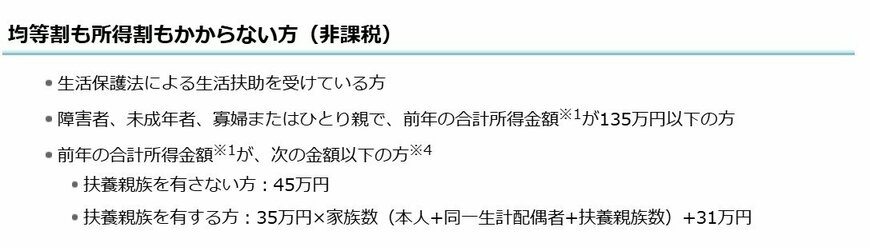

3.2 住民税が非課税となる3つの要件

以下の3つのいずれかに該当する場合、住民税が非課税となります。

1と2は全国共通ですが、3の所得要件は自治体ごとの基準が異なります。次では「住民税非課税世帯」に該当する所得や収入の目安について、札幌市のケースを見てみましょう。

4. 「住民税非課税世帯」となるボーダーライン《所得・年収》の基準はいくら?

ここからは住民税が非課税となるボーダーラインを、具体的に見ていきましょう。

札幌市の例を挙げて、所得と年収それぞれの基準で確認していきます。

4.1 札幌市の例「住民税非課税世帯」となるボーダーライン《所得基準》はいくら?

札幌市「住民税非課税世帯」となる《所得基準》

出所:札幌市「個人市民税」

「所得」は、収入から経費や各種控除を差し引いた金額を指します。ただし「所得よりも、年収ベースの方がイメージしやすい」という人もいるでしょう。

実は、住民税非課税となるボーダーラインは、収入の多寡に加え、収入の種類や世帯構成などにより変動します。

引き続き札幌市の例を参考に、「世帯構成と収入の種類別」に、住民税非課税となるボーダーライン見ていきましょう。

5. 「住民税非課税世帯」となるボーダーライン《年収基準》はいくら?例:札幌市

札幌市「所得金額」と「収入種類別の収入金額」

出所:札幌市「個人住民税」

ここでは札幌市で「住民税が非課税となる所得基準」と、それに対応する収入金額について、「扶養親族なし」「扶養親族1名」の場合を比べてみましょう。

扶養親族1名

扶養親族なし

住民税非課税となる年収のボーダーラインは、扶養親族が1名であれば、給与収入のみの場合は156万円、65歳以上で公的年金収入のみの場合は211万円です。

扶養親族がいない場合、収入が給与収入のみであれば100万円ですが、65歳以上で公的年金収入のみの場合は155万円にまで上がります。

非課税限度額は扶養家族の数が多いほど高くなり、さらに65歳以上では収入が年金のみの場合はさらに引き上げられていることがわかります。

6. 65歳以上シニアの年金世帯は「住民税非課税世帯」になりやすい?

住民税非課税となるボーダーラインは、収入の種類、扶養親族の数、年齢などにより大きく変わることが分かりました。また、65歳以上の年金収入のみの世帯では、非課税となるボーダーラインが高めとなっています。

一般的には現役時代よりも収入が下がること、遺族年金が非課税であること、さらに65歳以上は公的年金の最低控除枠が多くなっていることなどからも、シニアの年金世帯は「住民税非課税世帯」に当てはまりやすいと言えるでしょう。

その裏付けとして、厚生労働省の「令和5年国民生活基礎調査」から、年齢別の住民税課税状況も見てみます。

住民税が課税される世帯の割合は、30~50歳代では約90%でしたが、60歳代78.3%→70歳代64.1%→80歳代47.5%と、年代とともに下がっていきます。ここでも、シニア世代は住民税非課税世帯となりやすいと推測できます。

今回の給付金の対象にも多くのシニア世帯が含まれているでしょう。国や自治体などから、給付金に便乗した「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」注意喚起も多く出ています。

区や自治体(の職員など)が、ATMの操作を依頼すること、金融機関口座の暗証番号を尋ねること、給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な電話、郵便物、メール、訪問者などがあった場合は、市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)に連絡しましょう。

7. まとめにかえて

本記事では、住民税非課税世帯の要件について詳しく見てきました。

札幌市を例に、住民税が非課税となる年収・所得のボーダーラインも確認。住民税非課税世帯がどのような世帯であるかをより具体的にイメージできたのではないでしょうか。

現在、住民税非課税世帯を対象に給付金3万円の支給手続きが進められていますが、このほかにも優遇措置はさまざま準備されています。

自治体が独自で行う給付金や補助金、手当などもありますので適用されるものがあるか、探してみると良いでしょう。

コメント