世界三大投資家のひとりであるジム・ロジャーズは、日銀が行った2つの金融緩和政策とアベノミクスを厳しく批判する。国や日銀が取り組んだ経済政策は、どちらも失敗だったというのだ。バブル崩壊後の後処理をしくじった日銀と、景気浮揚を果たせなかったアベノミクスが犯した大罪とは。※本稿は、ジム・ロジャーズ(著)、花輪陽子(監修・翻訳)、アレックス・南レッドヘッド(監修・翻訳)『「日銀」が日本を滅ぼす 世界3大投資家が警告する日本の未来』(SB新書)の一部を抜粋・編集したものです。

1億の不動産が翌日2億失われた30年はこうして始まった

日銀がどのような金融政策を行い、具体的にどのような失敗、罪を犯したのか、20~30年前まで遡りながら、整理していきたい。

日銀の政策ならびに日本経済の停滞を語る上で避けて通れないのが、失われた30年を引き起こしたバブル崩壊だ。ここで言うバブル崩壊とは、バブル経済が崩壊したことを意味する。

バブル経済とは、過剰な投資により不動産や株式といった資産の価値が急激かつ本来の価値とは異なる、異常な値に高騰する経済状況を示す言葉だ。実体を伴わない、現実の経済成長を超えるペースで資産の価値が急激に高騰することから、中身のない泡が膨らむ様子に例えられている。

バブル経済の状況下では、株式や不動産を売買するだけで多額の利益を得ることができるため、購買活動が盛んになり、一見すると景気が良くなったように感じられる。日本ではこのバブル経済が1980年代の後半から90年代にかけて起こり、多くの日本人が好景気に酔いしれた。

会社員の給料やボーナスが右肩上がりで上昇、福利厚生は以前にも増して充実していった。接待費や経費なども上限がないと思えるほど自由に使えたため連日連夜、高級な飲食店が満席状態になったり、タクシーがつかまらなくなったりする事態となった。

中でも顕著だったのが、不動産業界だ。

1億円で購入した不動産が翌日に2億円で売れるといった状況が続いたため、多くの不動産業者がこぞって不動産を売買した。そして、個人の投資家もその輪に加わった。

個人投資においては不動産マーケットだけでなく、軒並み好調な日本企業への株式投資も活発化した。私から言わせるとほとんど知識のない、素人のような投資家までもが、株で大儲けする状況が続いたのである。

美術品も投資の対象に企業も投資家も名画を買い漁る

美術品への投資も活発だった。大手損保会社がゴッホの名画『ひまわり』を53億円で購入したことは世界を驚かせた。ピカソやシャガールといった他の有名な芸術家の作品も、バブル経済の時期に日本の企業や投資家が買い漁った。

しかし、バブル経済は中身を伴わないものだ。政府は金融機関に対して、不動産を購入するための融資の総量を規制するとの通達を行い、借り過ぎや貸し過ぎを防ごうとした。

日銀も政府の動きと合わせるかのように、段階的に公定歩合を引き上げることで、融資が受けづらい状態をつくる金融対策を取った。FRBの優秀な議長、ウィリアム・マーティンの金融引き締め政策である。

政府や日銀の政策により、企業や個人は以前と比べて融資を受ける数が減り、並行して投資意欲も低下した。しかしその結果、不動産や株式の価格は暴落し、大損をする人があふれた。正確には、正しい金額に戻っただけなのだが。

マーティンのアメリカのように、日本はその後、好景気となることはなく、現在に至るまで景気が回復しない、失われた30年を経験していくことになる。アメリカと日本では、何が違っていたのか?

日米両国の明暗を分けたのは不良債権処理のスピードだと私は見ているし、多くの専門家も、そのように考えている。実は日本のバブル経済が崩壊したのと同じ時期に、スウェーデンでも同様の現象が起きていた。しかし、スウェーデンは不良債権の処理を迅速に進めたことで、5年ほどでバブル崩壊から立ち直っている。

ゼロ金利も量的緩和も効果なし「異次元の金融緩和」はどうか?

一方で、日本は不良債権の処理に15年もの年月を要した。不動産を担保としていた銀行の不良債権の出所が不確かであったこと、どこの銀行が潰れるか、人々が疑心暗鬼となったことが、処理スピードを遅らせた要因だと言われている。

さらに、処理に時間がかかったことが、人材育成などその他の経済活動にも悪影響を及ぼした。不良債権処理にこれだけの時間がかかった要因は、政府や日銀の対応の遅れやその内容だと私は考えているし、多くの識者がそのような見解を持っている。

日銀はバブル崩壊後にどのような金融政策を行い、景気後退の局面を打破しようとしたのか、見ていく。まずは、バブル経済期に6%ほどであった政策金利を、数年の間で矢継ぎ早に下げていき、1995年の秋ごろには、実質ゼロにした。1999年2月から正式にゼロ金利政策が導入される。

しかし、金利をゼロに据え置いても、日本の景気が回復することはなかった。また当時は、金利はゼロより下げることができないとも考えられていたため、日銀は別の金融政策での立て直しを目論む。

そうして実施されたのが、2001年3月に行われた「量的緩和政策」である。日銀が民間の金融機関から国債や手形を購入することで、市場に出回る資金を増やし、景気の回復ならびに金融市場の安定化を狙った。

同書より

ところが、日銀がこのような2つの金融緩和政策を実行しても、景気が回復することはなかった。そこで日銀はさらなる金融緩和政策を打ち出す。2013年4月から実施した「異次元の金融緩和」と称された取り組みだ。

日銀の政策はことごとく「失敗」アベノミクスも…

具体的にはゼロ金利よりさらに金利が低い「マイナス金利政策」や、「イールドカーブ・コントロール」の導入である。

しかし、異次元と称した金融緩和政策を進めても、当時政府と共に掲げたインフレ率2%を達成することはなく、インフレ率は1%程度で推移。気づけば30年という月日が流れていた。

はっきり言おう。日銀が取ったゼロ金利、マイナス金利も含めた低金利政策ならびに、量的緩和という2つの金融緩和政策は、どちらも失敗だった。短期的、限定的には効果が見られたような局面もあったが、あくまで表面的なものであり、日本経済が本当の意味で回復することは、この2つの政策ではできなかったと断言できる。

日銀の取り組みもそうだが、失われた30年の後半10年近くにわたり政権を担った安倍晋三首相の「アベノミクス」も、結論から言えば失敗だった。

そもそもアベノミクスとは何だったのか。アベノミクスとは2012年の年末からスタートした第2次安倍政権において、安倍首相が景気回復ならびに経済復興を目指して掲げた経済政策である。

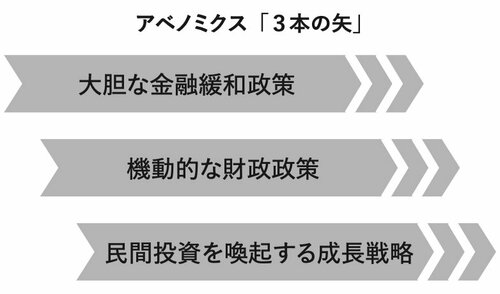

大きくは3つの施策からなり、「3本の矢」とも言われた。

同書より

同書より

紙幣を刷って国債を購入 これで成功した国は歴史上ない

1本目の矢は「大胆な金融緩和政策」であり、デフレを脱却して年2%のインフレ率達成が実現するまで、無期限で量的緩和政策を続けることを宣言した。この1本目の矢は、日銀の金融政策に圧力となった。

日銀が紙幣を刷り続け、市場に供給し続けることで、景気を回復しようとしたのである。

私は常々言っているが、中央銀行が紙幣を刷り、国債を購入する。このような金融政策で経済を立て直した国は、歴史上、1つもない。むしろ通貨の価値が下がることで通貨安を引き起こす可能性が高いからだ。実際、日本は今まさにそのような円安状態となっている。

続いては2本目の矢「機動的な財政政策」である。前年に発生した東日本大震災からの復興、ならびに大地震のような自然災害に対しての安全対策を行うなど、公共事業への投資を増やす政策だ。

私の投資におけるスタンスの1つでもあるが、確かに危機と好機は表裏一体であり、ピンチの後にはチャンスが訪れる、との論理は正しい。実際、私も東日本大震災の後、日本株を購入し、その後に売却、2023年末にはすべて売り払い利益を得た。

このような話をすると「震災を金儲けの手段にしている」と批判されたり、厳しい言葉をかけられたりすることがあるが、そのような思考や論調はナンセンスである。むしろ、その逆である。復興においてお金は絶対に必要不可欠だからだ。

私が日本に投資したことで、そのお金が原資となり東日本大震災からの復興も含めた、日本経済の復興に寄与していった。これが正しい考えであり、現実であり、私の投資スタンスでもある。

オリンピックや万博で経済が潤うケースはほぼない

話が逸れてしまったので、元に戻そう。アベノミクス2本目の矢である。今の私の論調からすれば、財政出動は正しい政策にも思える。しかし、答えはノーだ。理由は、日本政府は多額の財政赤字を抱えているからだ。

自己資金で日本企業に投資した私とは、立場が異なる。財政赤字を抱えた状態で公共事業をやるなんて、もっての外としか言えない。付け加えれば、日本で東京オリンピックを開催したり、万博を大阪で開催したりするといった政策も私は理解できない。

オリンピックや万博が、経済を潤すために起爆剤となる、という考え自体が間違っているからだ。これも過去の歴史を調べてみるといい。オリンピックや万博を開催した国が、そのおかげで潤ったケースは、ほとんどないからだ。

もう1つ、本稿とは直接関係ないが、せっかくなので触れておく。3本目の矢「民間投資を喚起する成長戦略」である。ビジネスにおけるイノベーションを創造することで、新たな産業やそれに伴う雇用創出を実現し、結果として日本経済を立て直す、というものである。

こちらも大前提として、新しいビジネスの創造というのは、特に大企業であれば経営戦略として当たり前に取り組んでいるものであり、政府が堂々と宣言するものではない。加えて、日本企業の中で大小問わず、グローバルレベルのイノベーションを生み出している企業が、果たしてあるだろうか。私は、知らない。

『「日銀」が日本を滅ぼす 世界3大投資家が警告する日本の未来』

(ジム・ロジャーズ、花輪陽子、アレックス・南レッドヘッド、SB新書)

アベノミクスの3本の矢、政策パッケージを評価すると同時に、アベノミクスと日銀との関係について考えてみよう。どちらの政策も、すべて1つの大きな絵の一部だと私は考えている。

日銀や政府における政策立案者たちは皆、自分たちがやっていることを理解していると信じ、互いにそれが正しい政策だと主張し合う。そして、周囲の人々もそのような主張に同意し、政策を実行に移す。

ただ、このような集団思考は日本に限ったことではない。集団思考は非常に一般的な現象だからだ。特に、簡単な解決策が提示されると、誰もが「そうだ、そのとおりだ」と言いがちである。

しかし、何度も言いたくはないが、バブル経済崩壊以降の日銀ならびに、政府、アベノミクス政策は、失敗だったと言わざるを得ない。

コメント