4月13日、大阪市舞洲で「大阪・関西万博」が開幕する。大阪で万博が開かれるのは55年ぶりとなる。ライターの栗下直也さんは「なぜ前回の万博は大成功に終わったのか。それは『太陽の塔』の誕生過程を知ることでよくわかる」という――。(前編/全2回)

「太陽の塔」をつくったのは岡本太郎だけではない

眩いばかりの経済成長を遂げていた1970年代の日本。その象徴として語り継がれる大阪万博で、ひときわ異彩を放ったのが「太陽の塔」だ。芸術家の岡本太郎を中心に、建築家・丹下健三、SF作家・小松左京など、錚々たる顔ぶれがその誕生には関わっていた。

開幕が迫る2025年大阪・関西万博を前に、前回の大阪万博(日本万国博覧会)で生まれた太陽の塔がどのようにして誕生したのか。そしていかにして現在まで残ったのか。その過程を知ることで、今回の万博への評価は大きく変わるだろう。前編では、万博開幕までの舞台裏を探る。

太陽の塔の物語は万博の計画段階から始まっていた。1964年7月、京都・祇園の旅館に後世に名を残す知識人が集まった。SF作家の小松左京、文化人類学者の梅棹忠夫、社会学者の加藤秀俊……。彼らは「万国博を考える会」を結成し、万博のあり方について議論を重ねた。

メンバーたちは「貝食う会」と呼ばれる親睦団体の関係者が多かった。彼らは伊勢志摩のホテルなどに集まり、採れたてのアワビやサザエを食べながら、語り合う関係だったが、東京オリンピック後の日本社会を見据えて、次なる国家的イベントの可能性を探り始めていた。そこに岡本太郎や司馬遼太郎も加わり、闊達かったつな議論が交わされた。

太陽の塔は男根なのか

具体的に何を話していたか。小松左京の自宅書庫から発見された「考える会」の議事録からは、進歩一辺倒ではない、バランスの取れた未来像を模索していた様子が浮かび上がる。この議論は後に、万博テーマ委員会の基本理念として結実し、最終的に「人類の進歩と調和」という万博テーマに昇華される。

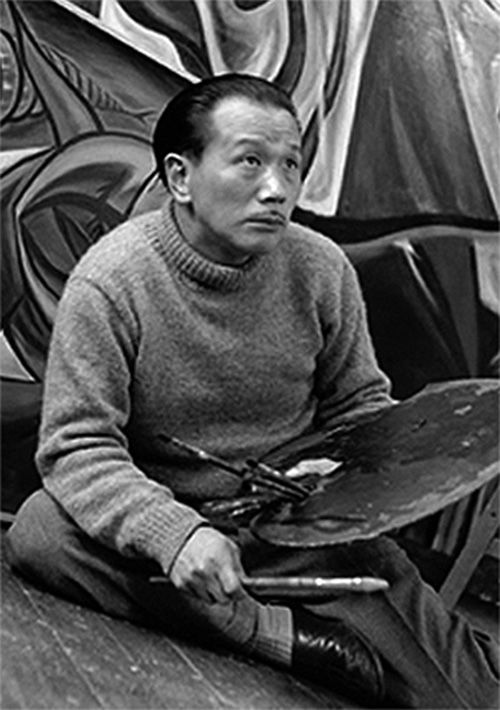

岡本太郎(写真=PD-Japan-oldphoto/Wikimedia Commons)

小松は「考える会」のメンバーにとどまらず、その後、万博の実現に向けて重要な役割を果たす。岡本太郎と個人契約を結び、テーマ館のサブ・プロデューサーとして地下展示を担当した。生命の神秘や、古来から現代にいたる人類の知恵の偉大さを示すことに情熱を注いだ。

話が前後するが、「太陽の塔」の名付け親も実は小松だった。万博のメインとなるテーマ館全体の模型が示された際、岡本太郎の塔がビニールフィルムの大屋根を突き破る様子を見て、男根が障子を突き破る「『太陽の季節』みたいですね」とつぶやいた。

石原慎太郎の芥川賞受賞作にちなんだこの発言に、岡本が「それはいい!」と即座に反応した。こうして「太陽の塔」という名称が誕生したのである。太陽の塔が男根なのかという疑問はあるが、小松はそれについて詳しく答えていない。

当初は固辞していたが

1967年夏、万博協会は岡本太郎をテーマ展示プロデューサーに抜擢する。協会のマネジメントのもとに、展示構想の立案、展示作業、演出、指導のすべてを行なう大役だ。56歳の岡本は、芸術家としての実績とスター性を買われての起用だった。

建築家・丹下健三(写真=Hans van Dijk for Anefo/オランダ国立公文書館/CC-BY-SA-3.0-NL/

「万国博を考える会」のメンバーだった梅棹忠夫は「これだけの大仕事をやれる芸術家は、岡本氏以外にはいない」と、推していた。ただ、岡本は当初、「人間関係が苦手で組織的な仕事をしたことはない」と固辞していた。

転機となったのは、丹下が設計した「お祭り広場」の大屋根(地上30メートル)の構想を目にした時だった。

「どうしてもこいつをボカン!と打ち破りたい衝動がむらむら湧きおこる」

この瞬間、70メートルの巨大な塔が岡本の脳裏に浮かんだ。丹下の幾何学的なモダニズム建築に、原始的とも言える造形で挑もうとしたのである。

岡本は正式にプロデューサーに就任後、開催中のモントリオール万博を視察した。「日本人は勤勉だがベラボウさに欠ける」「底抜けなおおらかさ、失敗したって面白いじゃないかというくらい、スットン狂にぬけぬけした魅力を発揮してみたい」と抱負を語っている。

大物建築家と対立の真相

一般に太陽の塔は、岡本太郎が丹下の設計した大屋根に「穴を開けた」として、両者の対立を象徴する出来事として語られてきた。

岡本の大屋根破りは丹下には内密にしており、それを知った丹下はカンカンに怒った――太陽の塔を巡る有名なエピソードのひとつである。

これは間違いではないが、実際の両者の関係性はより複雑で深いものだった。

丹下氏によるお祭り広場の大屋根を突き破る太陽の塔。1970年の大阪万博(写真=takato marui/CC-BY-SA-2.0/Wikimedia Commons)

そもそも、丹下は早い段階から岡本のテーマ展示プロデューサー就任を推薦した一人だった。彼は岡本の破天荒な創造性を理解し、むしろその爆発的なエネルギーを万博に取り込もうとしていたのである。部下たちにも「岡本のことだから、何かしでかすに違いない」と語っており、プラン通りいかないことは「想定内」だった可能性は小さくない。

とはいえ、丹下は自身が構想した30メートルの大屋根を岡本が70メートルの塔を建て、突き破る案には難色を示した。

実際、当時、丹下研究室に在籍していた建築家の山本良介は、ボスの不満を伝えるため岡本のもとへ派遣されている。ところが、岡本は山本に「いいだろ?」とまくし立て、山本が返答に窮していると、「若いもんがいいといってる」と自ら丹下に電話をかけた。

岡本にまるめこまれたと誤解された山本は、半年余り鉛筆削りばかりを命じられる日々が続いたという。ちなみに岡本はのちに山本と一緒に働くことになる。岡本の魅力を物語るエピソードでもある。

太陽の塔の内部の秘密

太陽の塔の内部には、高さ41メートルにも及ぶ「生命の樹」が設置された。生物の進化をテーマに、三葉虫から魚、恐竜、ゴリラまで、さまざまな生き物の模型が取り付けられた壮大なオブジェである。

この展示には、岡本太郎の独特な思想が色濃く反映されていた。地下空間は過去の根源の世界、地上が現在、大屋根の空中展示が未来と位置づけられ、時間軸に沿って人類の歩みを表現した。しかし、それは単線的な進歩史観ではなく、むしろ現代文明への深い懐疑を内包していた。

生命の樹の根の径は1メートル、原始生物から原始人まで300点の模型を飾り、複雑に伸びる枝を支えられるのか、緻密な計算が必要だった。

岡本は好奇心とちゃめっ気が強く、破天荒なイメージが強いが、その仕事ぶりはイメージとは正反対だったと多くの関係者が口をそろえている。遠慮深く、他人の意見に耳を傾け、緻密で、仕事の隅々まで手を抜かない。実際、岡本は恐竜模型の皺一本にまでこだわり、現場で試作品を削り始めることもあった。

この展示を実現するため、「日本万国博覧会世界民族資料調査収集団」(EEM)が組織された。20代、30代を中心とした若手研究者たちが世界12地域に派遣され、民族資料の収集に当たった。この収集品は後に国立民族学博物館の基礎資料となり、万博の重要な遺産となっている。

コメント