4月に入り、米国株の動きが不安定な日が続いています。

新NISAで米国株関連の金融商品に投資していると、毎日値動きが気がかりになる人もいるのではないでしょうか。

このように相場が不安定な状況では特に「このまま投資を続けてもいいのだろうか」と不安になるものです。

そこで今回は、注目度の高い新NISAを活用した投資シミュレーションをご紹介します。50歳の人が退職(今回は65歳で設定)までの間にどのくらい資産を殖やるのでしょうか。

さらに、リーマンショックなど大きな相場変動の時期にも資産運用のアドバイスを行ってきた筆者の視点から、「今、新NISAを続けるべき理由」についても、あわせて解説します。

今後の資産形成計画を考える上で、参考にしてください。

1. 新NISA(少額投資非課税制度)とは?どんなメリットがあるのか?

【写真全7枚中1枚目】新NISAとは。2枚目以降で、新NISA「非課税」のしくみや、積立投資シミュレーション結果を見る!

そもそもNISA(ニーサ)とは、2014年に誕生した資産形成を後押しする少額投資非課税制度です。

1.1 新NISAとは何か

2014年当初は単にNISAと呼ばれ、その後2018年につみたてNISAが登場することで、一般NISAとつみたてNISAとして併存することになりました。ただ、それぞれが一本化され、2024年には「新NISA」として利用可能となっています。

では、NISAの最大のメリットは何なのでしょうか。

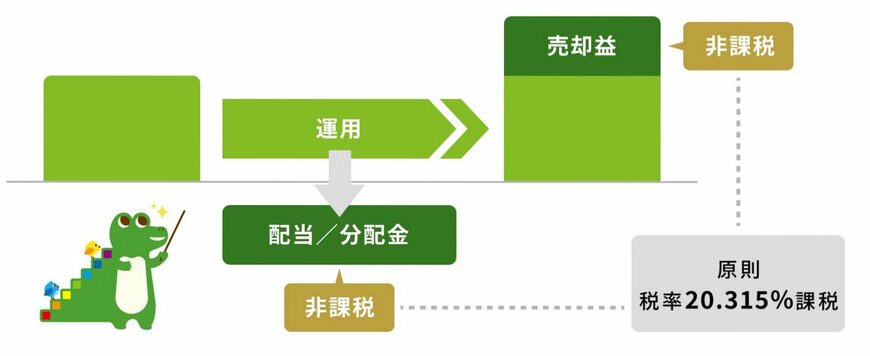

それは、運用で得た「売却による利益(譲渡益)」や「配当金」などが非課税になることです。

通常、利益や配当金には約20%の税金がかかりますが、NISA枠を利用すれば非課税になるため、利益をまるまる受け取ることができます。

新NISA「非課税」のしくみ

ただし、NISAという制度を利用して投資できる金額や商品には制限があります。NISAの特徴を確認しておきましょう。

1.2 新NISAの特徴

【新NISA】「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の特徴

「投資」というと、ある程度まとまったお金が必要という印象をお持ちの方がいるかもしれません。

しかし、少額から投資できる商品が増えており、NISAで投資できる投資信託や株式なども同様に少額投資が可能です。

では、毎月、コツコツとお金を積み立てる形で投資にあてた場合、資産をどのくらい築けるのでしょうか。

つみたて投資で一体どれくらいの資産を築けるのかを、シミュレーションしていきます。

2. 【新NISA】50歳から65歳「毎月5万円」積立投資…想定利回り年率1~5%で試算

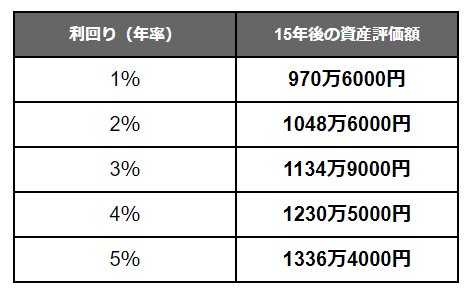

ここでは、新NISAの積立投資で資産をどのくらい築けるのかについて、想定利回り1~5%(年率)別で期待値をシミュレーションしていきます。

2.1 【シミュレーションの前提】

2.2 【シミュレーション結果】積立投資「毎月5万円」×15年×想定利回り「年率1~5%」

シミュレーションの結果は次のとおりです。

【新NISA】想定利回り別「月5万円」積立投資シミュレーション結果

想定利回り:資産評価額(元本部分は900万円)

15年間、毎月5万円の積立投資で1000万円以上の資産を築ける期待があります。

元本900万円に対し、運用により70万~436万円ほど資産を増やせる可能性があることになります。

3. 【積立額別にシミュレーション】50歳から65歳までに「2000万円」を作る場合

老後にいくら必要かは世帯により異なるものですが、仮に2000万円を準備するには50歳から65歳までの15年間で、毎月の積立額はいくら必要かをシミュレーションしてみましょう。

想定利回り3%の投資信託に投資する場合のシミュレーション結果は次のとおりです。

【新NISA】積立金額別「想定利回り3%」積立投資シミュレーション結果

出所:金融庁「つみたてシミュレーター」をもとにLIMO編集部作成

3.1 【積立金額別】15年間×3%の積立投資をシミュレーション

毎月の積立金額:資産評価額

※想定利回り:年3%

シミュレーションの結果、3%で15年間運用できたと仮定すると、毎月9万円の積立投資で資産を「2000万円超」築けることが分かりました。

3.2 積立投資のコツは早く始めること

ただし、毎月9万円は決して「少額」ではないという人も多いのではないでしょうか。

また、利回りは予め確定されたものではないため、リーマンショックのような市場の急変が起きれば、目標額に届かないまま老後を迎える可能性もあるでしょう。

老後資金を目的とした積立投資は、早く始めるのがポイントです。

20歳代、30歳代で始めても早すぎることはありません。

たとえば、30歳から65歳までの35年間で2000万円を目標とする場合、先ほどのシミュレーションと同様、3%で運用できたと仮定すると、毎月の積立額は「2万6971円」となります。

このように、時間をかけることで毎月の投資額を抑えられるのです。

4. 相場が不安定な時こそ新NISAを継続しよう

ここまで「新NISA」について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

今新NISAを活用している人は、例え月々の積立額が1万円だったとしても、15年後には227万円にも殖やすことができることがわかりました(想定利回り3%の場合)。

ですが、相場が不安定な時は投資を続けるべきかどうか不安を感じてしまうのではないでしょうか。

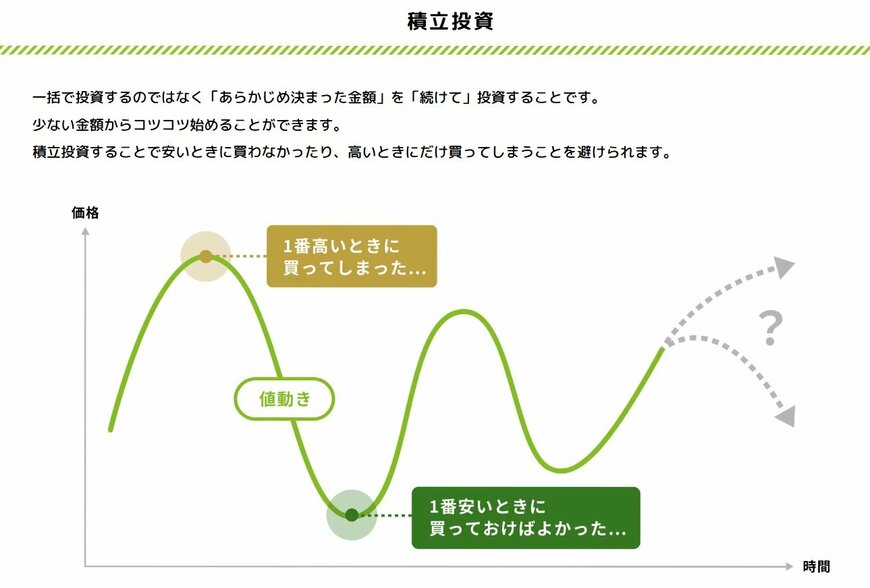

相場が不安定な時こそ意識したい運用方法が、積立投資です。

相場が不安定な時こそ積立投資をすべき理由

出所:金融庁「資産形成の基本」

値動きのある金融商品を購入するとき、「できるだけ安く買って、高く売りたい」と考える方は多いのではないでしょうか。ですが、相場が今後どう動くかを正確に予測することは、プロでも難しいのが実情です。

そこで有効なのが、「相場に波があるからこそ活きる」積立投資の考え方です。価格が上下する中でも、コツコツと定期的に購入を続けることで、リスクを抑える効果が期待できます。

この仕組みを支えているのが「ドル・コスト平均法」と呼ばれる投資手法です。

これは、毎回決まった金額で、定期的に投資信託などを購入していく方法のこと。価格が高いときには少なく、安いときには多く購入できるため、結果として購入単価がならされ、高値づかみのリスクを下げることができます。

とくに長期的な資産形成においては、この方法が大きな効果を発揮します。新NISAを活用して老後資金を準備したい方にとっても、積立投資は十分に取り入れる価値があるのではないでしょうか。

相場が不安定な時期は、つい慎重になってしまいがちですが、「今だからこそできる投資のスタイル」があることを知っておくと、資産形成を続けやすくなるかもしれません。

5. 【ご参考】年金に関する疑問や不安を解消!よくある質問を解説

年金Q&Aまとめ

出所:日本年金機構などをもとにLIMO編集部作成

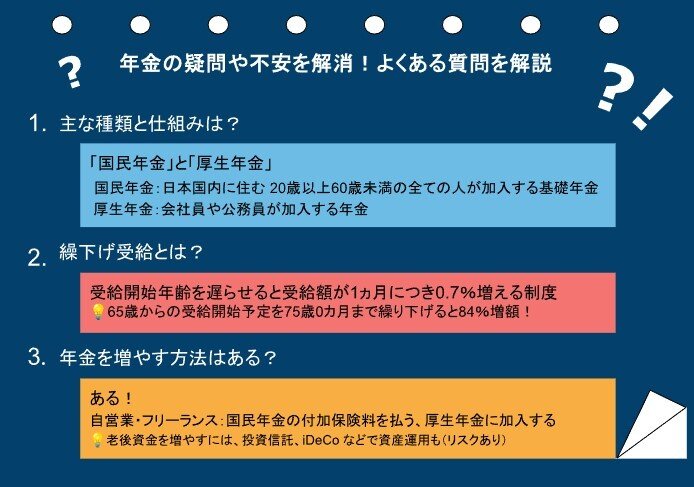

「年金って難しそう…」と感じている人は、多いのではないでしょうか。でも、基本のポイントを押さえると、意外とシンプルなのです。ここでは、年金についてよくある疑問について、わかりやすくお答えしていきます。

5.1 年金の仕組みってどうなってるの?

まず、日本の公的年金は「2階建て」構造です。下の階が「国民年金」、その上に「厚生年金」があるイメージです。

国民年金

国民年金は、20歳から60歳未満の全員が加入対象。特に自営業やフリーランスの方がメインです。

毎月決まった金額を支払います。いわば、年金の基礎部分です。

厚生年金

厚生年金は、会社員や公務員の方が加入対象です。こちらは収入に応じて保険料が変わるので、もらえる年金額も収入の影響が大きくなってきます。

そのため、個人差が出やすくなっています。

5.2 「繰下げ受給」って実際どうなの?

通常、年金は65歳からもらうものですが、「まだ働けるし、今すぐ必要じゃない」という方には「繰下げ受給」という選択肢があります。簡単に言うと、年金の受け取りを後回しにして、もらう額を増やす方法です。

たとえば、65歳で受け取る予定を75歳まで繰り下げると、年金額が84%も増えるんです。

もし健康で他にも収入源があるなら、繰下げ受給を検討してみる価値は十分にあるでしょう。

5.3 年金や老後資金をもっと増やすには?

繰下げ受給以外にも、年金や老後資金を増やす手段はいくつかあります。

国民年金の付加保険料を払う

自営業やフリーランスの方は、少し追加で保険料を払うことで、将来もらえる年金額をアップできます。

厚生年金に加入する

もし可能なら、厚生年金に加入するのも手です。もし国民年金だけに加入していた場合、会社員になったり、厚生年金が適用されるような働き方を選ぶと、年金額が増えます。

資産運用に挑戦

iDeCo(個人型確定拠出年金)や投資信託での資産運用も有効です。

ただし、これは場合によっては元本割れのリスクもあるので、まずはしっかり調べてからスタートするのが大事。お金の増やし方も「焦らずじっくり」がポイントです。

これで、年金の仕組みが少しクリアになったでしょうか?

ちょっとずつでも理解を深めていくと、老後への不安が少しずつ減っていきますよ。将来に向けて、一緒に準備を始めていきましょう。

コメント