熊本で再び大地震が起こるリスクについて考える。熊本地震を引き起こした活断層の一つ、日奈久断層帯では、「依然として活動が活発である」と専門家は指摘する。

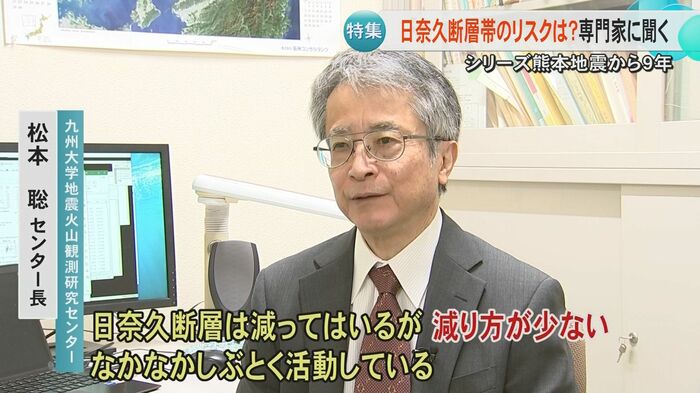

松本地震火山観測研究センター長に聞く

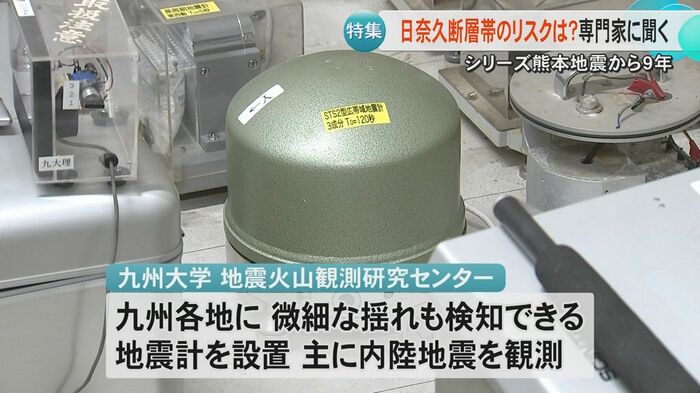

長崎県島原市にある九州大学の研究施設『地震火山観測研究センター』。九州各地に、体に感じない小さな地震も検知できる地震計を設置し、主に内陸地震を観測している。

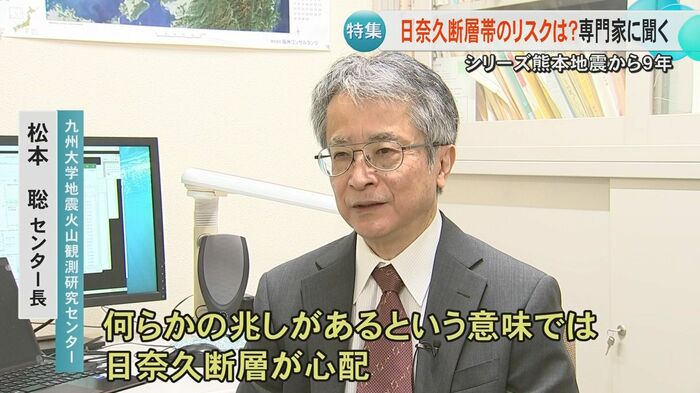

九州大学地震火山観測研究センターの松本聡センター長は「相変わらず活動が活発で、何らかの兆しがあるという意味では、日奈久断層帯が心配といえる」と話す。

松本センター長は「9年前の今日起こった地震(前震)は日奈久断層側が主に滑って、そのあとに日奈久断層と布田川断層が滑って本震が起きた」と地震のメカニズムついて話した。

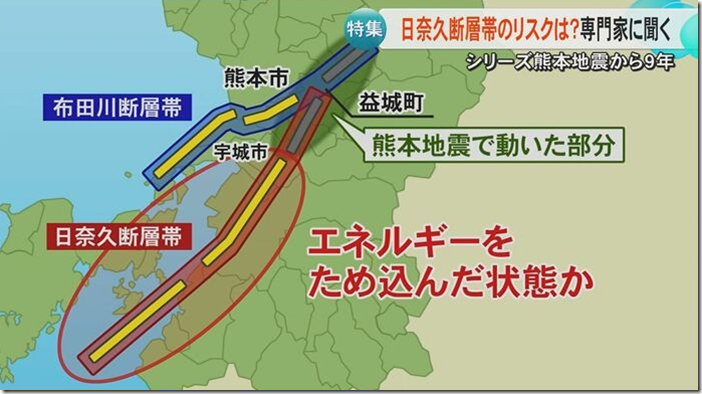

熊本県内には布田川断層帯と日奈久断層帯という二つの活断層が走っている。それぞれ3つの区間に分かれていて、これまでの研究で2度の『震度7』を観測した熊本地震は、布田川断層帯と日奈久断層帯の北側が大きくずれ動いたことが原因とされている。

松本センター長は「大きな地震が起こると、周囲の地震活動はだんだん減っていく。日奈久断層の方は減ってはいるが、減り方が少ない。なかなかしぶとく活動している」と話す。

熊本地震で大きくずれ動いた部分では、ある程度、地下にたまっていたエネルギーが解放されたと考えられている。しかし、ずれ動かなかった日奈久断層帯の南側は地下にエネルギーがたまったままだとされている。

松本センター長は「(地震が)減らない状態が続いているとすると、何らかの力が(断層に)加わっている可能性があると考えられるので、より地震の発生が懸念される」と話した。

『Sランク』の活断層・日奈久断層帯

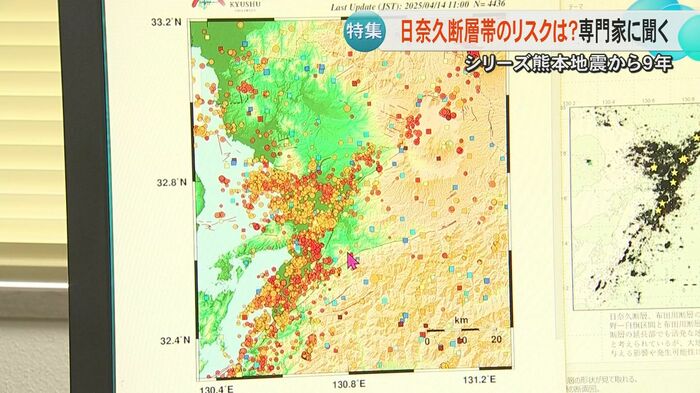

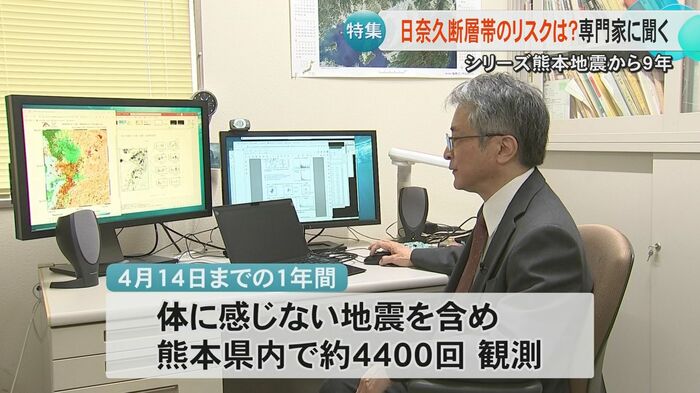

こちらは、この1年間に熊本県内で観測された地震データを地図に落とし込んだもの。体に感じない地震を含め、およそ4400回観測されている。

松本センター長は「日奈久断層の西側で多く発生している」と話す。日奈久断層帯の南側の周辺では3月18日、最大震度4を観測する地震が発生。松本センター長は「依然として地震活動が活発な状態が続いている」と指摘する。

国は、日奈久断層帯の南側について地震の切迫度が最も高い『Sランク』の活断層と評価。『Sランク』は今後30年以内の地震発生確率が3%以上の活断層で、想定される地震の規模は『日奈久区間』がマグニチュード7.5、『八代海区間』がマグニチュード7.3。これは熊本地震の『本震』に匹敵する。

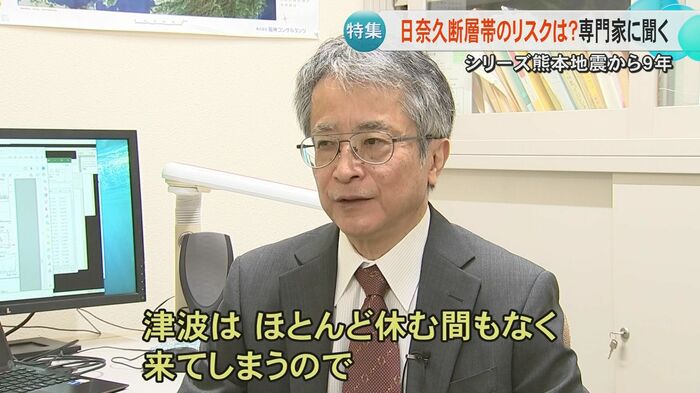

松本センター長は「特に八代海で、ある程度の規模の地震が起こったら、津波はほとんど休む間もなく来てしまうので、避難する方法を確認しておくことが大事」と話した。

また、熊本県内に潜む大地震のリスクの備えに対しては、「こういうリスクがあることを認識しておくことが大事。あす起こるかもしれないし、起こらないかもしれないわけで…。冷静にできる準備をしておくことが一番大事だと思う」と述べた。

日奈久断層帯の地震のリスクの他にも、国は、南海トラフ巨大地震が今後30年以内に発生する確率について「80%程度」としていて、こちらも切迫した状況だ。熊本地震から9年という節目にぜひ家族で話し合い、地震への備えを進めてほしいと思う。

(テレビ熊本)

テレビ熊本

コメント