実家の土地を相続したものの、現金での相続がなく、さらに自身の預貯金もない場合、相続税を支払えないという事態にもなりかねません。相続税を現金で支払えない場合は、延納や物納の選択肢を検討しましょう。

本記事では、相続税の申告・納付期限や納税方法、延納・物納を解説します。

「相続税」は相続日の翌日から「10ヶ月以内」に支払う必要がある

国税庁によると、相続税は相続日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付する必要があります。

例えば、4月1日が相続日の場合、申告・納付期限は翌年の2月1日です。ただし、申告・納付期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合はこれらの日の翌日が期限となります。また、申告期限までに申告しなかった場合や納付期限までに納付しなかった場合、加算税や延滞税がかかる点に注意しましょう。

税金は「金銭で一度に納める」のが原則

原則として、税金は金銭で一度に納めなければなりません。国税通則法第34条では、以下のように定められています。

「国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない」

相続税も例外ではなく、金銭で納付するのが前提となっています。相続税の納税方法は以下の通りです。

●電子納税

●クレジットカード納付

●現金での納付

「相続税」は「延納」と「物納」が認められている

相続税は延納が認められています。延納とは、相続税を5~20年の期間に分割して納める方法です。国税庁によると、以下の要件を満たす場合に延納を申請できます。

●相続税額が10万円を超えること

●金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること

●延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること

また、相続税は例外的に物納が認められています。物納とは、相続で取得した財産そのものを渡して納める方法です。自身で財産を売却しないため、基本的に譲渡所得税や仲介手数料はかかりません。

延納を利用しても金銭での納付が難しい場合は、納付が難しい金額の限度まで相続税を物納できます。なお、物納できる財産は以下の要件を満たしている必要があります。

●財産が日本国内にある

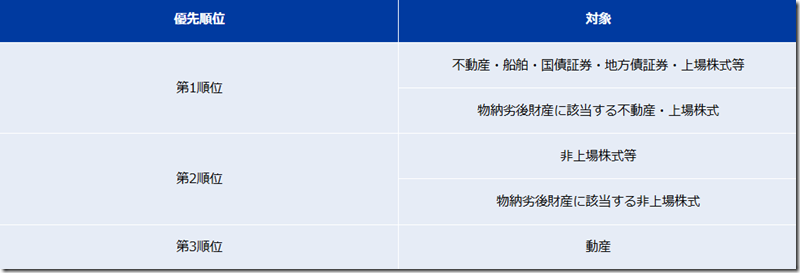

●物納を申請する財産の種類が優先順位(表1)に沿っている

●管理処分不適格財産に該当しない

●物納劣後財産に該当する場合は他に物納できる財産がない

管理処分不適格財産とは、境界があやふやな土地や耐用年数が過ぎている建物など、管理や処分に不向きな財産を指します。物納劣後財産とは、法令に違反している建物・敷地や地上権・地役権が設定されている土地など、自由に使用・処分することが難しい財産です。

さらに、物納には優先順位が定められているため、物納する財産は自由に選べません。財産の優先順位は表1の通りです。

出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4214 相続税の物納」を基に筆者作成

なお、延納・物納のいずれも申告・納税期限までに税務署に必要書類を提出し、許可を得る必要があります。

まとめ

相続税は相続日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。原則として税金は一括で納める必要があり、一般的には現金での納付や電子納税や、クレジットカード納付のいずれかで納めます。

しかし、要件を満たしている場合は申告・納税期限までに税務署に必要書類を提出して許可を得ることで延納や物納が可能です。現金での一括納付が難しい場合は延納を、延納を利用しても納付が難しい場合は物納を利用しましょう。

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)

No.4205 相続税の申告と納税

No.4211 相続税の延納

No.4214 相続税の物納

デジタル庁 e-GOV 法令検索 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

コメント