築年数が長く経過しているのに、実家の固定資産税の評価額が高く疑問に思った経験のある方もいるでしょう。固定資産税の評価額は、総務省が定めている基準に基づいて行われるといわれています。

そのため、場合によっては市場での評価額よりも高くなる可能性もあるでしょう。今回は、固定資産税における家の評価額の決まり方や計算方法についてご紹介します。

固定資産税における家の評価額の決まり方は?

総務省によると、固定資産の項目別の評価基準は以下の通りです。

・土地:地価公示価格などの7割が評価額の目安

・家屋:その家屋を評価する時点で再び新築する場合に必要とされる費用である「再建築価格」と、家屋が建てられてから経過した年数に応じて発生する減価を基に決められた「経年減点補正率」によって判断

・償却資産:評価額の最低限度を「取得価格×5%」とし、「取得価格-経過年数などに応じた減価分」

経年減点補正率は、平均値が法務局より公開されており、それによると築27年以上の木造建物の経年減点補正率は0.20とされています。

固定資産評価基準は総務大臣により定められたもので、固定資産の評価額が市場価値とは必ずしも同じとは限りません。家の規模などによっては再建築価格が高くなることもあるため、経年減点補正率を乗じても評価額が2000万円になる場合もあるでしょう。

固定資産税の計算方法とは

固定資産税を求める場合、まずは固定資産の評価額を確認する必要があるようです。評価額は3年に一度見直されるため、もし前回の評価額更新から3年たっていなければ前年と同額の評価額になると考えられます。

次に、評価額を基に1月1日時点での課税標準額が決められます。もし住宅用地の固定資産税を求めるときは、課税標準額を少なくできる「住宅用地特例」の対象になる可能性があるため、チェックしておきましょう。住宅用地特例の対象になったときは、特例が適用されてからの金額を基に固定資産税額を算出するようです。

課税標準額が決まったら、それに税率をかけた金額が固定資産税額です。総務省によると、税率は原則1.4%とされています。ただし、自治体は必要に応じて税率を変えてもよいと示されているため、同じ評価額でも住んでいる自治体によってはほかの自治体より固定資産税額が高くなる可能性もあります。

もし、新築住宅の固定資産税を支払う場合は、条件に合致していれば減額措置を受けられる場合があるようなのでチェックしておきましょう。

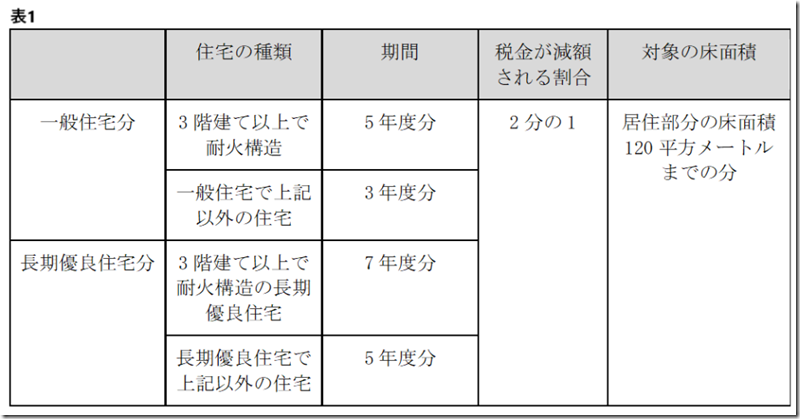

減額措置の例としては「新築住宅特例」があります。特例が適用される条件や減額割合は表1の通りです。

※総務省「固定資産税」を基に筆者作成

特例が適用されなければ、基本的に算出した税額の全額を支払うことになると考えられます。

家を売りたいときに評価額を調べるコツは?

市場における評価額とは、「もしその家を売るとしたら付けられる値段」だと考えられます。

そのため経過年数や再建築価格などを基に価格を決定する固定資産税の評価額とは異なり、不動産買い取り業者によって評価額は変わる可能性があります。自分で調べる場合は近隣の買い取り実績や業者のデータなどを比較して、おおよその金額を割り出します。

もし古くなった実家を売りたいのなら、複数の業者に見積もってもらうとよいでしょう。また、見積もりを出してもらうときは、できるだけ詳しく家の状態や情報を伝えることが大切です。実際に売却した場合の値段により近い見積額を出してもらいやすくなる可能性があります。

固定資産税の評価方法は市場価格の評価方法と異なるので高くなる可能性もある

固定資産税における住宅の評価額は、建ててからの経過年数と、同じ家をその時点で再び建てるとしたらいくらかかるかという再建築価格などから判断されるといわれています。そのため、市場での評価額よりも高くなるケースもあるでしょう。

もし固定資産税の評価額とは別に、いずれ家を売りたいといった理由から市場価格の目安を知りたいときは、複数の買い取り業者に見積もってもらうとよいでしょう。その際、家の情報をできるだけ伝えると、実際の売却価格に近い見積額を出してもらいやすくなる可能性があります。

出典

総務省 固定資産税の概要

法務局 経年減価補正率表

総務省 固定資産税

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

コメント