健康保険組合連合会が4月23日に公表した2025年度の予算編成によれば、今年度の平均保険料率は9.34%で、前年度から0.03ポイント上昇しています。社会保険料の上昇により賃上げの効果は十分に発揮されず、物価上昇も相まって消費の衰退が懸念されるでしょう。

財務省では、所得のうち税金や社会保険料の負担割合を示した「国民負担率」を公表しています。2024年度の負担率は45.8%の見込みですが、この数字は世界各国と比べると高いのでしょうか。この記事では国民負担率を世界各国と比較し、日本経済の課題を解説します。

1. 国民負担率の実績と今年度の見通し

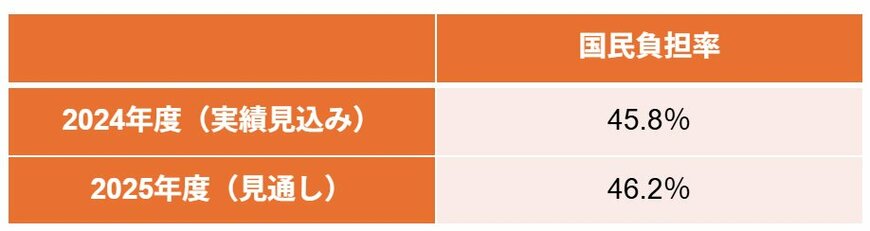

2024年度の国民負担率の実績と、今年度の見通しは以下のとおりです。

国民負担率《実績見込みと見通し》

- 2024年度(実績見込み):45.8%

- 2025年度(見通し):46.2%

- 2025年度の国民負担率は、2024年度よりも0.4%上昇する見通しが立てられています。2024年度の国民負担率は定額減税により、2023年度から0.3%減少しました。2025年度は現時点で減税施策が打ち出される予定はないため、国民負担率は上昇する見通しです。

ただし、財務省によると、2025年度の国民負担率は2024年度の定額減税の影響を除けば、小幅な減少傾向にあるとしています。

なお、財務省では国民負担に国の財政赤字を加えた「潜在的国民負担率」も公表しています。潜在的国民負担率は、2024年度(実績見込み)が50.9%、2025年度(見通し)が48.8%です。

次章では、日本の国民負担率を世界と比較していきます。

2. 日本の国民負担率は世界で比較すると高い?

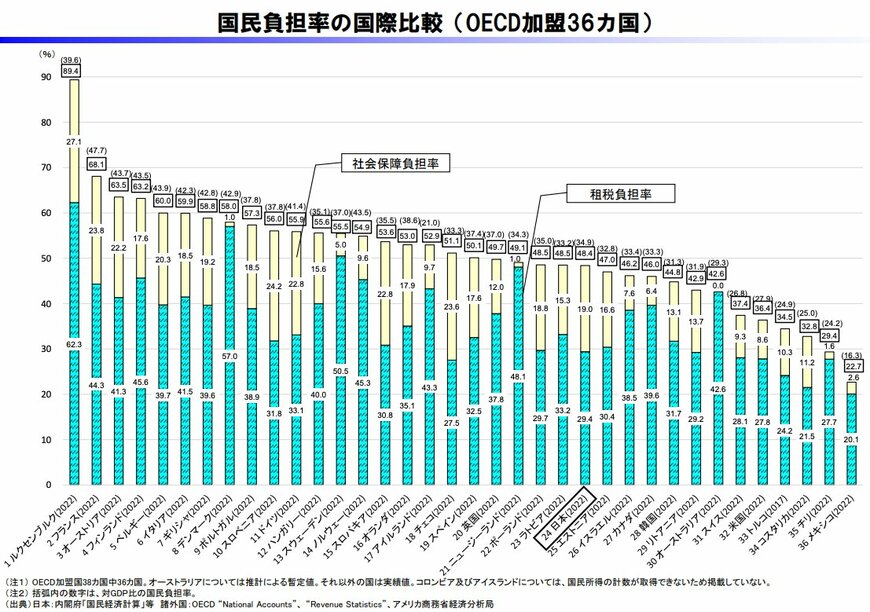

日本の国民負担率は、世界各国と比べると高いのでしょうか。OECD(経済協力開発機構)に加入する36ヵ国の2022年度の国民負担率を確かめてみましょう。

国民負担率の国際比較

出所:財務省「国民負担率の国際比較(OECD加盟36ヵ国)」

《日本》

- 国民負担率:48.4%(24位)

- 租税負担率:29.4%(27位)

- 社会保障負担率:19.0%(10位)

上表のとおり、日本の国民負担率は36ヵ国中24番目であり、世界レベルで見ると決して負担割合が高いとはいえません。国民負担率の内訳は租税負担率が29.4%、社会保障負担率が19.0%です。とくに社会保障負担率は36ヵ国中10位となっており、負担率上昇の要因となっているようです。

日本より上位で主要な国には、フランスやイタリア、ドイツ、イギリスなどがあります。1位はルクセンブルクで、国民負担率が89.4%と36ヵ国の中でも群を抜いて高い数字です。しかしルクセンブルクはGDPも886億ドル、1人あたりGDPは13.1万ドルと高く、国が十分な経済力を有しているがゆえの高負担といえるでしょう。

世界においては、日本は国民負担率が比較的低い国に分類されます。しかし、私たちの生活は苦しいままです。なぜ日本は国民負担率の割に厳しい経済状況に置かれているのでしょうか。次章で解説します。

3. 国民負担率から想定される日本経済の課題

日本は世界と比べると国民負担率が高いとはいえません。しかし、内閣府の「2023年度(令和5年度)国民経済計算年次推計(フロー編)」によれば、2023年度の名目GDPが4兆2137億ドルなのに対し、同年度の1人あたりGDPは3万3849ドルでOECD加盟国中第22位と、経済状況は改善しません。なぜ国民負担率以上に私たちの生活は苦しさを感じるのでしょうか。

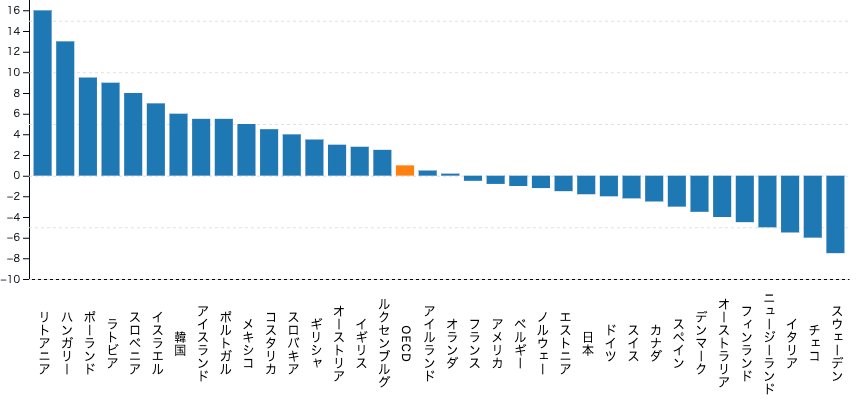

3.1 要因のひとつは実質賃金の低下

要因のひとつとして、実質賃金の低下が挙げられます。実質賃金とは、労働者が受け取る給与(名目賃金)から物価変動の影響を除いたものです。OECDの「OECD雇用見通し2024」によれば、日本は実質賃金がマイナスとなっており、OECDの平均実質賃金を下回っています。

世界の実質賃金

出所:OECD「OECD Employment Outlook 2024: The Net-Zero Transition and the Labour Market」をもとに筆者作成

国内の統計もチェックしてみましょう。厚生労働省の「毎月勤労統計調査」を見てみると、2024年度平均の名目賃金は2.8%ですが、実質賃金は▲0.3%となっています。物価の上昇が賃金の伸びを上回っており、実際に消費に使えるお金は減っています。食料費やエネルギー費といった生活に必要なモノの価格も上がっており、私たちの生活はなかなか改善されない状況なのです。

3.2 国民負担率は今後も増加の可能性あり

国民負担率は今後さらに増えると考えられます。後期高齢者医療保険への加入者が増えるためです。

2025年は、団塊世代が全員75歳以上になるため、それまでの健康保険から後期高齢者医療保険へ移行します。後期高齢者医療保険の被保険者は医療費の負担が原則1割です。高齢により病院を利用する機会も増え、医療給付がこれまでよりも増える可能性があるのです。

医療給付が増えれば、社会保障への財源に充てている消費税や健康保険料の徴収額も増えると考えられます。よって、国民負担率がさらに上昇し、現役世代の可処分所得を圧迫しかねないのです。

4. まとめ

日本の国民負担率は世界に比べると決して高くはありませんが、経済状況を考慮すると割合以上の負担を感じるものとなっています。今後国民負担率や物価がさらに上昇すれば、私たちの生活はますます苦しくなるでしょう。

一時的な賃上げだけでは、社会保険料の増加などに効果をかき消され、なかなか経済の回復が見込めないでしょう。国の財政だけを意識した施策ではなく、国民の生活に寄り添った施策が求められます。

参考資料

- 健康保険組合連合会「令和7年度 健康保険組合予算編成-早期集計結果(概要)について-」

- 財務省「令和7年度の国民負担率を公表します」

- 財務省「国民負担率の国際比較(OECD加盟36ヵ国)」

- 外務省「ルクセンブルク大公国」

- 内閣府「2023年度(令和5年度)国民経済計算年次推計(フロー編)」

- OECD「OECD Employment Outlook 2024: The Net-Zero Transition and the Labour Market」

- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果確報」

- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

石上 ユウキ

コメント