現代の沖縄を知るには歴史を知ることが欠かせない。学校の授業で学べなかったことを、今こそ把握しておきたい。「Wedge」2025年7月号に掲載の特集「終わらない戦争 沖縄が問うこの国のかたち戦後80年特別企画・前編」の内容を一部、限定公開いたします。

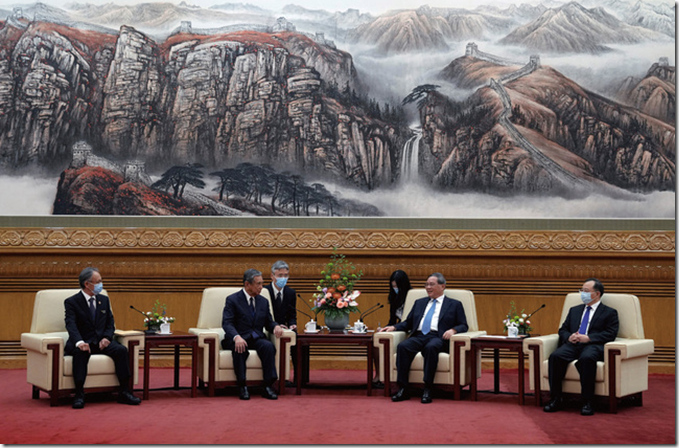

2023年7月に李強首相(中央右)と会談した河野洋平元衆議院議長(中央左)と玉城デニー沖縄県知事(左)(REUTERS/AFLO)

中国史が専門の早稲田大学教授・岡本隆司氏と現代中国が専門のジャーナリスト・富坂聰氏に琉球王国の時代から日中関係の変容、これからの中国との向き合い方などについて語り合ってもらった。アカデミズムとジャーナリズムを融合した視点から「沖縄問題」を考える。

編集部(以下、─)「沖縄問題」を考えるにあたって、なぜ、中国との関係性を振り返るべきなのか。

岡本 まず、我々が認識すべきこととして、沖縄はかつて琉球王国であり、中国とは約500年以上に及ぶ関係があったということ。一方、日本との関係は、江戸時代初期から薩摩藩に支配される時期があったが、後述するように1879(明治12)年、沖縄県を設置した「琉球処分」以降、わずか150年程度である。

歴史を生業とする私にとって、沖縄がかつて中国と長く深い関係があった事実を知らないまま、沖縄問題が語られることに違和感を覚える。沖縄問題は、中国の存在抜きにして語ることはできないと思う。

岡本隆司(Takashi Okamoto)早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授 1965年生まれ。京都大学大学院文学研究科東洋史学後期博士課程満期退学。京都府立大学文学部教授などを経て、2024年より現職。専攻は東洋史・近代アジア史。近著に『倭寇とは何か 中華を揺さぶる「海賊」の正体』(新潮選書)。25年に紫綬褒章を受章。

富坂 同感だ。私が専門とする現代中国の視点に引き付けて言うと、朝鮮戦争がそうであったように半島は戦争の火種になりやすい地域であり、大国の間で揺れ動くのは島国である場合が多い。沖縄、あるいは台湾はその象徴ではないかと思う。安全保障の観点から、沖縄が日本にとっての要衝であることは間違いないが、米中の動きが激しくなればなるほど、木の葉のように揺れ動く存在として見えてくる。

富坂 聰(Satoshi Tomisaka)ジャーナリスト 北京大学中文系留学後、週刊誌記者などを経てフリージャーナリストに。1994年『「龍の伝人」たち』(小学館)で、21世紀国際ノンフィクション大賞(現・小学館ノンフィクション大賞)優秀賞を受賞。豊富な人脈を生かした中国レポートを続ける。小誌で「日本病にもがく中国」を連載中。

つい先日、ある中国人から「沖縄の人はよく我慢していると思う」と言われた。中国には沖縄の人に好感を持っている人が少なくない。逆に沖縄の人もそうかもしれない。

印象的だったのは、2012年に沖縄県で開催された日中ジャーナリスト交流会議で、県知事を含めて大勢の県関係者が出席し、中国人を歓待していたということだ。その厚遇ぶりは他の都道府県で開催された時とは、比較にならないほどだった。

それにはある種の「被害者」としての共感が関係しているのではないか。もっと踏み込んで言うと、中国人は沖縄の人のことを日本人と同列に見ていない可能性がある。1972年の日中国交正常化に際し、中国は「日本人も軍国主義の被害者だ」というロジックをつくり出したが、中国人と同じく、軍国主義の被害者に当てはまるのは沖縄の人であるという感覚があるのではないか。

岡本 中国を「おもてなしする」という行為は、「歴史」を知らない本土の日本人には理解しづらい面がある。沖縄に対するものの見方、焦点が定まらない要因の一つなのかもしれない。

「琉球処分」により日中関係は悪化へ……

──ここで沖縄と中国の歴史的関係性を振り返りたい。

岡本 中国(明朝)は14世紀以降、朝貢を主軸とする対外関係を確立した。周辺諸国が中国に手土産を持って挨拶に行く儀礼的関係である。これにより、中国との上下関係が規定された。マナー違反や失礼な言動があった場合、中国は武力行使など、制裁を加えることもあった。親が子どもを叱りつけるイメージだ。そのため中国と地続きのベトナムや朝鮮には常に一定の緊張感があり、その関係性は清朝以降も継続した。

それに比べ、中国と琉球王国の関係は極めて実利的なものだった。琉球王国は島国なので、普段は中国の手が及ばない。琉球王国が手土産を持っていくと、中国は引き出物をたくさん与え、琉球王国はそれを元手に他の国々と取引を行う「朝貢貿易」を行っていた。その中で、日本とも関係を持つようになる。

富坂 当時、琉球王国にとっては、居心地の良い、ある意味で平和な時代であったということか。

岡本 17世紀初頭に薩摩藩が琉球王国を侵攻・征服して以降も、薩摩(日本)にも中国にも頭を下げる「両属」は続いたが、中国は日本と琉球王国の関係をあまり知らなかったというのが実態だ。琉球王国は、清朝に日本との関係を「隠蔽」しており、その意味で緊張関係はあった。

ただ、当時の中国は、あまり日本と事を荒立てたくなかったし、日本も同様であった。江戸時代を通じてお互いの自制が働き、琉球はそのはざまで、内政と外交のイニシアチブをとるような状態が続いた。この期間が、沖縄の人たちがよく言う「独自外交」や「自己決定権」の歴史的な根拠になっている。

その関係が揺らぎ始めたのが明治時代以降だ。西洋的な主権国家の概念からすれば、同時に別の二国に従属するのはあり得ない状態である。明治維新によって近代国家を目指した日本は、西洋側の論理に立ち、「沖縄は日本の一部である」「外交権はない」との前提で話を進めていく。中国側は、儀礼的な関係が維持される分には、既存の秩序が保てるが、琉球との朝貢関係が壊されると、周辺諸国にも影響が及ぶ。琉球側も清朝を巻き込んで「両属」の継続を図ろうとするなど、「琉球救国運動」が起こった。

富坂 琉球士族の一部は清国に渡り、琉球国の回復を訴え、中には、〝抗議の自殺〟をした人もいた。

岡本 まさに。ところが、日本政府は1879年に廃藩置県を行い、首里城を接収し、琉球藩廃止と沖縄県を設置する「琉球処分」を行った。

当時の日本としても切羽詰まった状況にあったことが理解できるものの、それ以降、中国にとって日本は「在来の秩序を壊す存在」になり、日中関係は急速に悪化した。琉球処分について、中国は一貫して認めないまま日清戦争になり、うやむやのまま現在に至っている。

中国による沖縄工作は活発化しているのか?

──日本では近年、沖縄への影響力行使を懸念する報道もある。これをどう考えればいいのか。

富坂 日本の一部メディアには、「中国が沖縄を取り込もうとしている」「沖縄独立論を支援している」といった報道が見られる。

※こちらの記事の全文は「終わらない戦争 沖縄が問うこの国のかたち戦後80年特別企画・前編」で見ることができます。

終わらない戦争 沖縄が問うこの国のかたち

かつて、日本は米国、中国と二正面で事を構え、破滅の道へと突き進んだ。 世界では今もなお、「終わらない戦争」が続き、戦間期を彷彿とさせるような不穏な雰囲気や空気感が漂い始めている。あの日本の悲劇はなぜ起こったのか、平時から繰り返し検証し、その教訓を胸に刻み込む必要がある。 だが、多くの日本人は、初等中等教育で修学旅行での平和学習の経験はあっても、「近現代史」を体系的に学ぶ機会は限られている。 かのウィンストン・チャーチルは「過去をさかのぼればさかのぼるほど、遠くの未来が見えるものだ」(『チャーチル名言録』扶桑社、中西輝政監修・監訳)と述べたが、今こそ、現代の諸問題と地続きの「歴史」に学び、この国の未来のあり方を描くことが必要だ。 そこで、小誌では、今号より2号連続で戦後80年特別企画を特集する。前編では、戦後日本の歪みを一身に背負わされてきた「沖縄」をめぐる諸問題を取り上げる。

コメント