お釈迦様

■没後の当初は口伝が主体だった釈迦の伝記

仏教をひらいた釈迦は、紀元前6世紀から紀元前5世紀にかけて活躍した偉大な思想家である。後世に多様な伝説がつくられたが、釈迦がガウタマ(釈迦族)の姓をもつ実在の人物であることは間違いない。

古代のインドの人々は、「目的を達成した人」つまり悟りをひらいた聖人を意味するシッダールタの敬称を付けて、かれをガウタマ・シッダールタと呼んだ。

釈迦の生没年についていくつかの説があるが、現在ではおおむね生年を紀元前563年、没年を紀元前483年とする説がとられている。歴史上の人物としてみれば、釈迦は一介の修行者となって独自の哲学をあみ出しそれを広めた思想家であったと評価するほかない。

各地に展開した仏教の教団はアジアの歴史に大きな影響を与えたが、釈迦自身には新たな宗教をひらく意志はなかった。

しかし、多くの弟子が釈迦の思想に魅ひ かれ、釈迦の言葉を語り継いでいった。しかし弟子たちの記憶にずれが生じ、釈迦の没後に複数の伝えが語られるようになった。

そのため釈迦が亡くなった十数年後に、第一回仏典結集がなされた。500人のアルハト( 阿羅漢か)と呼ばれる高弟が正しい釈迦の言葉を選び、仏典の原形となる口伝をまとめたのだ。

そして2世紀頃から、口伝を文字にした経典が次々に記されるようになった。そういったものの中で最も忠実に釈迦の思想を伝えるものが、上座部仏教が重んじるパーリー語経典だといわれる。

今日の釈迦の研究者の多くは、パーリー語経典の仏伝などを手掛かりにして釈迦の伝記を組み立てている。

■妻子を置いて出家を行った釈迦

釈迦の教えは、アーリア人が信仰したバラモン教の発展の中で生まれた。インド・ヨーロッパ語族(白人)のアーリア人は、紀元前1500年頃からインドへ南下してきた。かれらは、多くの神を祀るバラモン教を信仰していた。

そして紀元前1200年頃から、『リグ・ヴェーダ』などのヴェーダと呼ばれるバラモン教の聖典をまとめ、それを口伝で広めていった。

バラモン教の神々の中には、帝釈天・弁財天のような、仏教を介して日本に伝わって祀られるようになった神仏も多い。

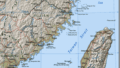

紀元前6世紀になると、インドのガンジス川の中流・下流の流域にアーリア人の都市国家がつくられた。コーサラ国やマガタ国が有力であったが、釈迦が生まれたシャカ族の国はコーサラ国に従う小国の一つであった。

都市国家が広まる中で、ウパニシャッド哲学という新たな思想が生まれた。多神教の神々の祭式を重んじるバラモンと呼ばれる祭司のあり方に疑問を持つ知識人が、宇宙の根本原理を追求しようとしたのだ。

ウパニシャッド哲学をおこした反ヴェーダ的自由思想家は、シャラマナ(沙門)と呼ばれた。「シャラマナ」は「つとめる人」という意味の言葉で、森林において修行し、村々で教えを説いて布施を受ける彼等が、学問、修行につとめる人びととみられたのだ。

釈迦も、そのようなシャラマナの1人であった。パーリー語の仏典は、釈迦が弟子たちにこのように語ったという。

「私は釈迦族の王子で、3人の妻と1人の子がいたが、29歳の時にすべてを捨てて城を出て出家した」

『スッタニパータ』というパーリー語の仏典には釈迦の次の言葉が記されている。

監修・文/武光 誠

コメント