収入が少なく生活に困窮している場合は、生活保護を受ける権利があります。生活保護を受けるには「資産を手放す」など所定の要件を満たさなければなりません。

しかし、なかには持家があっても生活保護を受給できるケースがあります。

この記事では、持家のある人が生活保護を受給できるケースについて解説します。また、生活保護の新規申請件数についても見ていきます。

1. 生活保護についておさらい

生活保護とは、生活に困窮する人々を保護して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を促す制度です。保護は世帯単位で行われます。

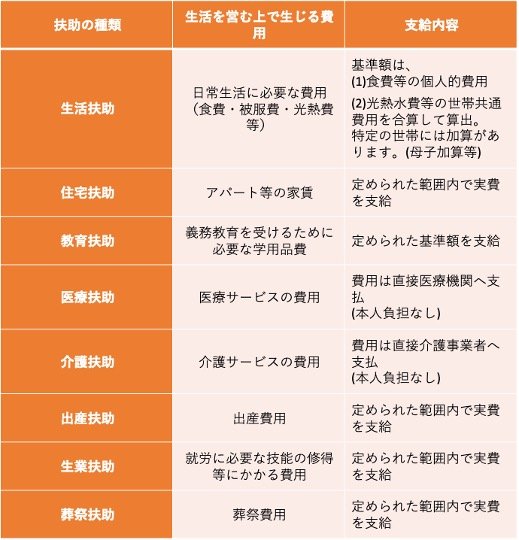

生活保護では、生活扶助や住宅扶助のように、日常のさまざまな支出に対して扶助を受けられます。(詳細以下画像)

生活保護:8つの扶助

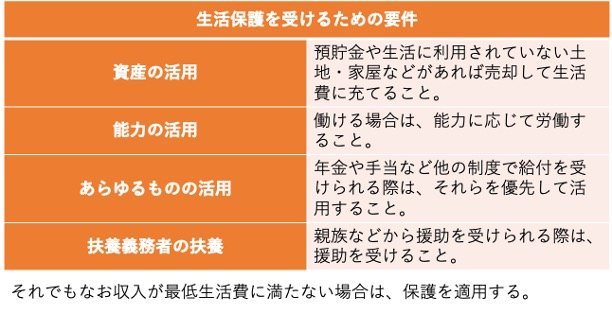

保護を受けるには、以下の4点を十分に活用する必要があります。

生活保護を受けるための要件

出所:厚生労働省「生活保護制度」をもとに筆者作成

※それでもなお収入が最低生活費に満たない場合は、保護を適用する。

利用できるものはすべて利用し、生活費を維持するのが前提条件です。それでもなお生活に困窮する場合に、初めて生活保護の支給対象になります。

生活保護は、住んでいる地域の福祉事務所または自治体窓口で申請します。事前相談なども受け付けているため、生活保護を受けようか悩んでいる人は一度問い合わせてみましょう。

次章では、持家があっても生活保護を受給できるケースを解説します。

2. 持家があっても生活保護が受給できるケースとは?

持家があっても生活保護を受給できるケースとしては以下の2つが考えられます。

持家を理由に生活保護を諦めてしまうのはもったいないことです。例外的に保護の対象となるケースをおさえて、受給を検討してみましょう。

2.1 持家に本人が居住している

持家に生活保護を受けようとする本人が居住している場合は、基本的に保有が認められたうえで保護が適用されます。

国の「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」では、居住用の持家については以下のような考え方を提示しています。

「被保護世帯の居住の用に供される家屋及びそれに付属する土地については、保有を容認し、保護を適用。」

引用:厚生労働省「2 不動産の保有の考え方」

ただし、実際に住んでいない住宅や投資用物件などは、すべて売却して現金化し、生活費に充てなければなりません。

2.2 持家の資産価値が高くない

持家の資産価値があまり高くない場合、売却しなくてもよいとみなされる可能性があります。売却しても十分な現金を得られる見込みが低いためです。

生活保護の要件のひとつである「資産の活用」は、資産を売却して現金化し、生活費に充てるよう定めています。

しかし、わずかな金額でしか売れない持家であれば、十分な生活資金は得られません。住環境自体も変わってしまうため、最低限度の生活が送れない可能性もあるでしょう。

築数十年が経っていたり、一部の損傷が激しかったりする持家は、売却せずに済むかもしれません。

一方、資産価値の高い家は売却して生活費に充てる必要があります。売却せずに済む金額は明確に定められていないため、家を売却する必要があるか確かめたい人は、福祉事務所や自治体の福祉窓口で相談してみましょう。

次章では、住宅ローンと生活保護の関係性について解説します。

3. 住宅ローンが残っていても生活保護を受けられる?

持家の住宅ローンが残っていても生活保護自体は受けられる可能性がありますが、基本的に受給は難しいでしょう。生活保護の扶助で住宅ローンの返済をすることは、生活保護の趣旨に反するためです。

生活保護の趣旨は、必要最低限度の生活を保障し自立を促すものです。本来生活費に充てるべきお金をローンの返済に充ててしまうと、返済が終わるまで自立した生活を実現できない可能性があります。

ローンの返済期間が残りわずかの場合やローン額が少ない場合は、住宅ローンが残っていても生活保護を受給できる場合があります。

ローンの実情は人によって異なるため、気になる場合は福祉事務所や自治体の福祉窓口に相談してみましょう。

次章では、生活保護の新規申請件数を確かめていきます。

4. 生活保護の新規申請件数をチェック

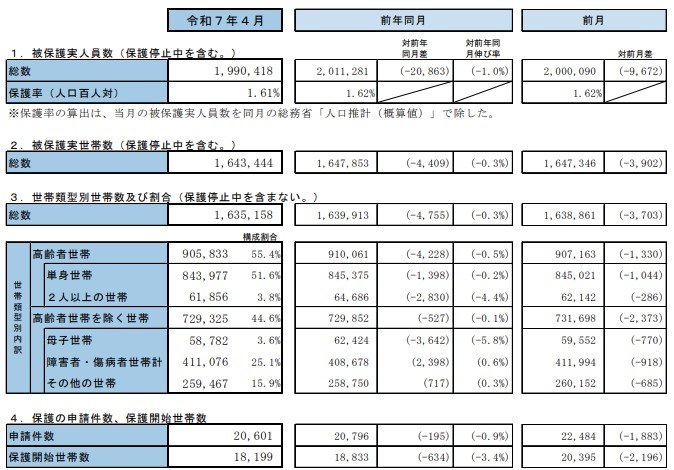

厚生労働省の「被保護者調査」(令和7年4月分概数)によれば、生活保護の新規申請件数は2万601件で、前年同月から0.9%、前月から1883件減少しています。(詳細以下画像)

最新:生活保護の被保護者調査結果(令和7年4月分概数)

出所:厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和7年4月分概数)の結果を公表します」

被保護実世帯数は164万3444世帯で前年同月から0.3%、被保護実人員数は199万418人で前年同月から1.0%の減少と、全体的に減少傾向となっているようです。

しかし、保護件数が減少に転じたのは4ヵ月ぶりです。

また、1ヵ月で2万件の保護申請があったことを考えると、生活に困窮している人はまだまだ多いと考えられるでしょう。生活保護が国民のセーフティネットとして果たす役割は、依然として大きいといえます。

5. まとめ

生活保護は持家があっても、資産価値が極端に低いとみなされたり、自身が居住していたりする場合は、例外的に保護が適用される可能性があります。

しかし、住宅ローンの残債が残っている場合は、保護を受給できない可能性が高いでしょう。

とはいえ、私たちには生活保護を受ける権利があります。生活が厳しくどうしようもないと感じたときは、ためらわずに福祉事務所や自治体の福祉窓口へ相談してみましょう。

参考資料

石上 ユウキ

AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元公務員

北海道教育大学旭川校卒業後、地方公務員として北海道内の市役所に入庁。経済部署では中小企業向け助成金の支給や学生の就職支援を担当。税務部署では主として「固定資産税」の業務に携わったほか、「市民税」の証明書発行や「国民健康保険」等の業務にも従事した。2022年8月に退職し、以後フリーランスの金融ライターとして活動。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、AFP(Affiliated Financial Planner)保有。

コメント