7月20日に開票された参議院選挙では「社会保障」が大きな争点となりました。高齢化や少子化が進む中、わたしたちの暮らしに深く関わるこの制度を、今あらためて見直すタイミングです。今回は社会保障制度の全体像と課題を3つの視点でわかりやすく整理します。

1. 【社会保障制度】私たちの一生とかかわるもの

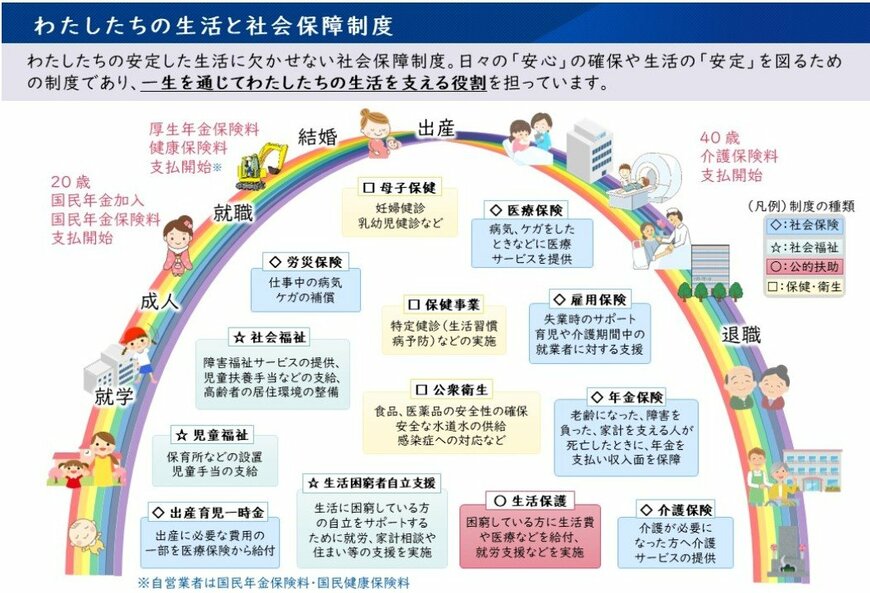

日々の暮らしの安定と安心を図るためにある社会保障制度は、一生を通じて生活に欠かせない社会基盤となっています。そんな社会保障制度は目的や役割によって、4つの種類に分けられます。

わたしたちの生活と社会保障制度

社会保険:年金・医療・介護・雇用・労災など、保険料を基に生活のリスクに備える役割

これらの制度は、子どもから高齢者まで、人生のさまざまな場面で支えとなっており、私たちの暮らしに密接につながっています。

2. 【社会保障の給付・負担】「誰が支えて、何にお金が使われている?」

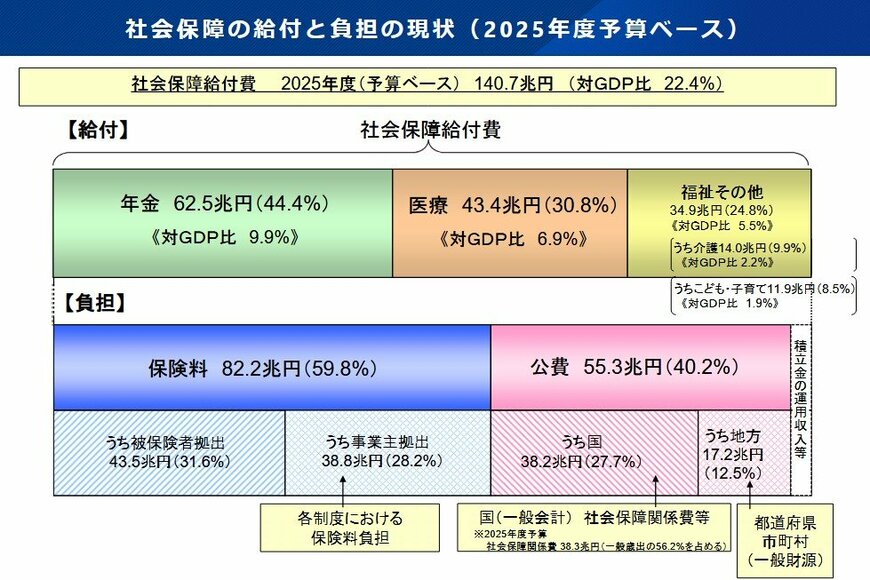

社会保障にかかるお金のうち、約6割は私たちが働いて払っている「保険料」からまかなわれています。残りの約4割は、税金(国や自治体の公費)でまかなわれており、国が27.7%、地方自治体が12.5%を負担しています。

社会保障の給付と負担の現状

出所:厚生労働省「社会保障の給付と負担の現状(2025年度予算ベース)」

2025年度の予算ベースでは、社会保障給付費は140兆7000億円(対GDP比22.4%)に達し、その内訳は年金が44.4%、医療が30.8%、福祉その他(介護、子育て含む)が24.8%を占めます。これらの給付を支える負担は、保険料が59.8%、公費が40.2%となっています。公費(税金からの支出)のうち国庫負担は27.7%、地方負担は12.5%です。

ただし、社会保障にかかるお金は年々ふくらんでおり、少子高齢化が進む中で「だれがどれだけ負担するのか」という問題がますます大きくなっています。

2.1 【社会保障給付費】「医療と年金」の伸びが顕著

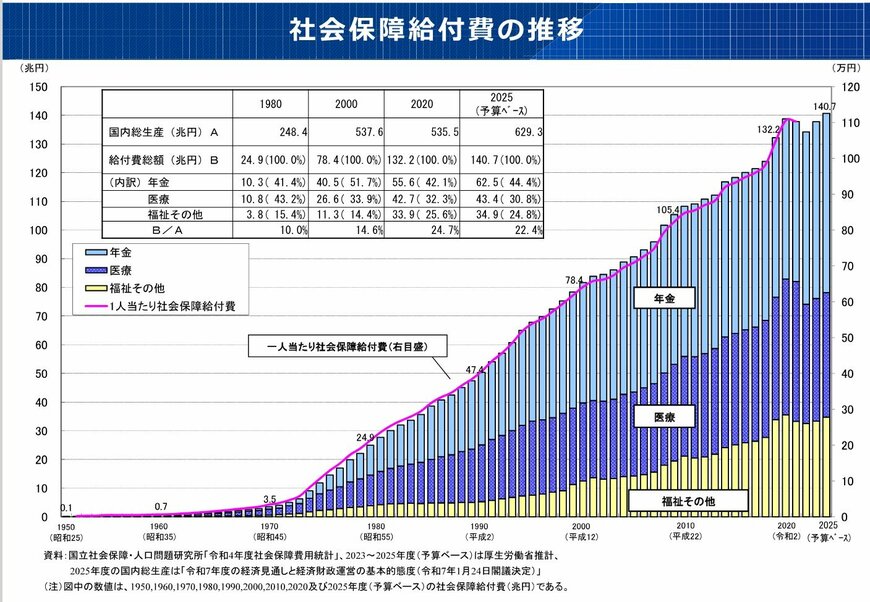

社会保障給付費の推移を見ると、1980年には約24兆9000億円だったものが、2020年には約132兆2000億円、2025年の予算ベースでは140兆7000億円と大幅に増加しています。

社会保障給付費の推移

特に2000年以降は医療と年金の伸びが顕著です。今後も高齢化の進展により給付費は増加すると見込まれており、持続可能な社会保障制度の構築には、給付と負担のバランスを見直す議論が不可欠です。このように社会保障の費用は増え続けていますが、そもそも日本の制度は世界的に見てどのくらい充実しているのでしょうか?

次は、 国際的な視点からその実態を見てみましょう。

3. 【社会保障の充実度】世界と比較!日本の社会保障

「社会保障って、どのくらいの規模なの?」

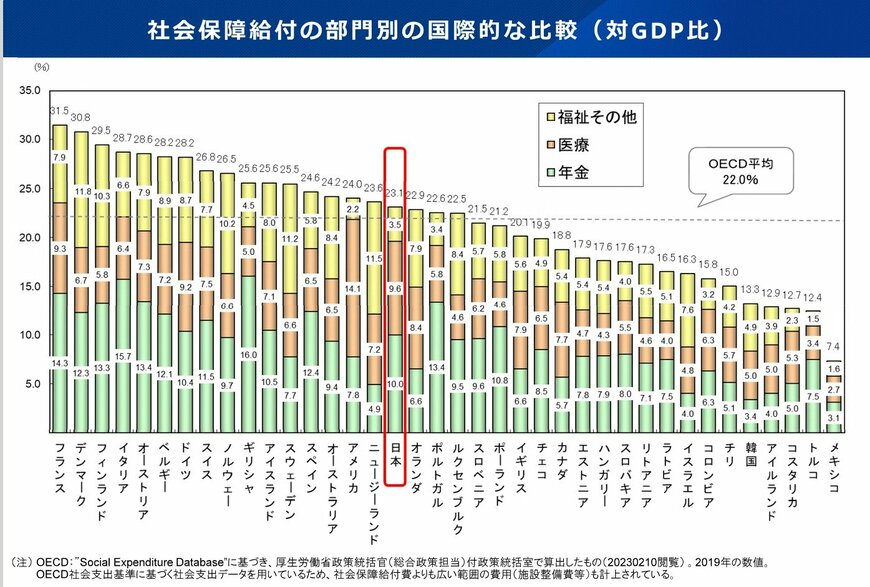

国の経済力に対して、どれだけ社会保障にお金を使っているかを見るための指標が「対GDP比の社会保障給付」です。ここでは、日本と他のOECD(経済協力開発機構)加盟国、つまり主に先進国の仲間たちを比べて、社会保障の規模や負担の大きさ、充実度を見てみましょう。

社会保障給付の部門別の国際的な比較(対GDP比)

世界の「対GDP比の社会保障給付」充実度【ランキング・トップ5】

- フランス:31.5%

- デンマーク:30.8%

- フィンランド:29.5%

- イタリア:28.7%

- オーストリア:28.6%

- OECD平均:22.0%

- 日本:23.1%

OECD加盟国の38か国でみてみると、日本の社会保障給付費はGDP比23.1%と、OECD平均(22.0%)よりやや高めです。ただし、「福祉その他」の割合は3.5%と低く、ヨーロッパ諸国と比べると、日本は家族や子ども、住まいに関する支援の割合が少ない傾向があります。日本は年金と医療に支出が偏っている構造であり、多様化する生活課題への対応力が問われています。

4. まとめにかえて

参議院選挙でも注目された社会保障制度は、今後の政治や暮らしに直結する重要なテーマです。支出の増大と制度の偏りという課題に対し、わたしたち一人ひとりが仕組みを正しく理解し、関心を持つことが求められています。

コメント