近年の物価上昇により、年金で暮らす世帯の家計は一層厳しさを増しており、さらに高齢者が負担する社会保険料も年々引き上げられています。

厚生労働省のデータによると、2024年度から2026年度にかけての介護保険料(第1号被保険者の全国平均)は「6225円」となり、過去最高額となりました。

では、65歳以上のシニア世帯が支払っている「健康保険料」と「介護保険料」は、平均でどの程度の金額になるのでしょうか。

本記事では、65歳以上のシニアが実際に負担している「健康保険料・介護保険料」の平均額を紹介します。

2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金」の徴収についても触れていますので、あわせて参考にしてください。

1. そもそも年金から何が天引きされている?

まずは、年金から差し引かれている「お金」について確認しておきましょう。

年金受給額から控除される税金や社会保険料は、以下の4項目です。

【年金から天引きされる税金・社会保険料】

それぞれ詳しく解説していきます。

1.1 年金から天引きされている「税金」は何がある?

年金から差し引かれる税金には、「所得税」と「住民税」があります。

所得税は、年金の受給額が一定以上ある場合に課税されるもので、各種控除後の課税対象額に対して5.105%の税率が適用され、源泉徴収という形で引かれます。

なお、現在は東日本大震災の復興財源として「復興特別所得税」も上乗せされており、所得税と併せて徴収されています。

住民税も同様に、一定額以上の年金収入がある方は天引きの対象となります。

個人住民税には、所得に応じて課される「所得割」と、すべての対象者が均等に負担する「均等割」があり、原則として両方を支払う必要があります。

1.2 年金から天引きされている「社会保険料」は何がある?

年金から差し引かれる社会保険料には、「健康保険料」と「介護保険料」があります。

健康保険料には、「国民健康保険」と「後期高齢者医療保険料」の2種類があり、加入者の年齢によって自動的に切り替わります。

国民健康保険は、65歳から75歳未満のうち、後期高齢者医療制度に加入していない年金受給者が対象で、年金収入が年間18万円以上ある場合に天引きされます。

一方、後期高齢者医療保険料は、75歳以上、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方が対象となり、こちらも年金が年間18万円以上であれば天引きされます。

介護保険料については、40歳〜64歳までは健康保険料の一部として徴収されますが、65歳からは独立して徴収される仕組みに変わり、年金額が年間18万円を超える場合は、介護保険料も年金から天引きされます。

次章では、65歳以上のシニア世帯が負担している、社会保険料(健康保険料と介護保険料)の平均額について確認していきましょう。

2. 【65歳以上シニア世帯】「健康保険料・介護保険料」の平均額はいくら?

続いて、総務省「家計調査報告 家計収支編」を参考に、65歳以上シニア世帯の「健康保険料・介護保険料」の平均額について確認していきましょう。

2.1 【無職世帯】65歳以上シニア世帯「健康保険料・介護保険料」の平均額

まずは、リタイア後に年金収入を中心として生活している、無職の65歳以上シニア世帯における健康保険料と介護保険料の平均負担額を確認していきます。

無職の65歳以上シニア世帯における健康保険料と介護保険料の平均負担額

出所:総務省「家計調査報告 家計収支編」を参考に筆者作成

健康保険料がおよそ1万円、介護保険料が約7000円とされており、社会保険料の合計だけでも月額でおよそ1万7000円が年金から差し引かれていることになります。

また、厚生労働省年金局が発表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、国民年金の平均受給額は「約5万円」、厚生年金の平均受給額は「約14万円」とされています。

現役時代と比べて年金収入は大きく減少しており、その限られた金額の中から社会保険料に加え税金も差し引かれるため、シニア世帯にとっては大きな経済的負担となっていることがわかります。

2.2 【勤労世帯】65歳以上シニア世帯「健康保険料・介護保険料」の平均額

続いて、65歳を過ぎても就労を続けているシニア世帯が負担している、健康保険料および介護保険料の平均額について見ていきましょう。

【勤労世帯】65歳以上シニア世帯「健康保険料・介護保険料」の平均額

出所:総務省「家計調査報告 家計収支編」を参考に筆者作成

社会保険料は収入に応じて金額が決まるため、年金世帯よりも所得が多い傾向にある就労シニア世帯では、無職世帯に比べて負担額が高くなるケースが一般的です。

また、2026年4月からは「子ども・子育て支援金」の徴収も始まり、これまでの天引き項目に加えて新たな負担が発生することになります。

3. 2026年4月から「子ども・子育て支援金」の徴収がスタート

「子ども・子育て支援金制度」は、少子化への対応として子育て支援を充実させるため、社会全体で費用を分担する目的で創設されました。

この制度では、2026年4月から医療保険料に上乗せする形で支援金の徴収が始まります。

そのため、現役世代に限らず、年金で生活するシニアも対象に含まれることになります。

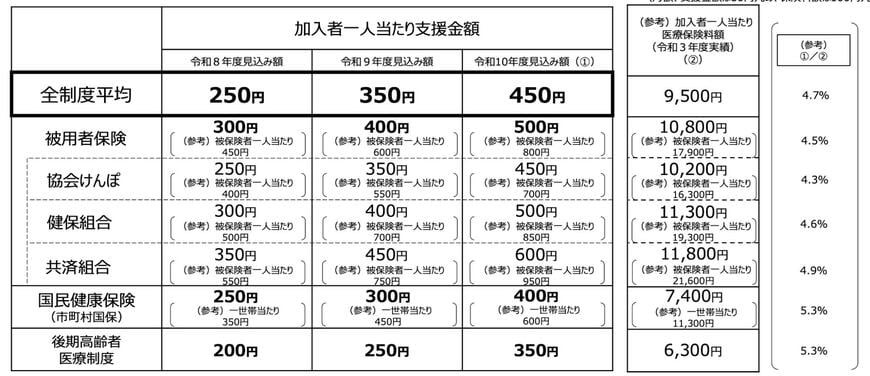

こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室の資料によれば、後期高齢者1人あたりにおける2026年度から2028年度にかけての負担増の目安は、以下のように示されています。

後期高齢者1人あたりにおける2026年度から2028年度にかけての負担増の目安

出所:こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室「子ども・子育て支援金制度について」

【2026年度〜2028年度の後期高齢者一人当たり平均月額(見込み額)】

こども家庭庁が公表した資料によれば、後期高齢者医療制度の加入者が負担する「子ども・子育て支援金」は、月額で概ね200円から350円程度になる見込みです。

なお、この支援金は年収に応じて金額が変動する点にも留意が必要です。

次章では、シニア世代の年収別に見た負担額の違いについて確認していきます。

3.1 【年収別】シニア世代が負担する「子ども・子育て支援金」をチェック

2028年度において、後期高齢者(単身世帯・年金収入のみ)の年収別「子ども・子育て支援金」負担額の目安は以下のとおりです。

【年収別】シニア世代が負担する「子ども・子育て支援金」

出所:こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室「子ども・子育て支援金制度について」をもとにLIMO編集部作成

注意点として、実際の負担額は保険料率の見直しなどにより変動する可能性があるため、現時点では確定していません。

ただし、2026年4月からは「子ども・子育て支援金」として、月に数百円程度が医療保険料に上乗せされる見込みであることは、事前に理解しておくとよいでしょう。

4. 毎月の家計収支を見直してみよう

本記事では、65歳以上のシニアが実際に負担している「健康保険料・介護保険料」の平均額を紹介していきました。

シニア世代の保険料負担は年々増加している一方で、年金の実質的な受取額は減少傾向にあります。

そうした中、2026年4月からは「子ども・子育て支援金」の徴収も始まり、月々の金額は少額であっても、長期的には家計に与える影響が懸念されます。

こうした状況を踏まえ、各制度の内容を正しく理解し、事前に準備をしておくことが重要です。

この機会に毎月の支出を見直し、家計全体のバランスを整えることも、将来の負担に備えるうえで効果的な対策といえるでしょう。

参考資料

和田 直子

コメント