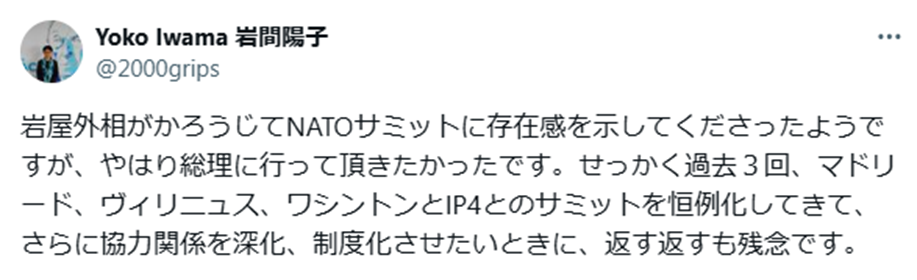

石破首相がNATO首脳会議に自ら参加せず、岩屋外務大臣を出席させた。この判断について、国際政治学者の方々が、次々と批判的な意見が出ているのを、頻繁に目にする。中心になっているのは、SNSで日ごろから熱心な発信をされている方々で、主に欧州の安全保障を専門とする方々だ。トランプ大統領が就任してウクライナ支援を軽視するようになってからは、「日欧同盟」を進めて、ウクライナ支援を強化すべきだ、とも主張して、話題を呼んだ方々でもある。

地域に特化した研究をする場合には、その地域に思いれが強くなるのはある程度は自然だが、ロシアのウクライナ全面侵攻以降、欧州重視が、「国際秩序を守るために」日本の進むべき道だ、という主張の発信を、SNSなどを通じて、国際政治学者の方々が熱心に行うようになった。

なぜNATOは、日本にとって、そこまで重要なのか。突出したNATO中心主義は、本当に日本の国益に合致するのか。十分な議論がなされているようには思えない。

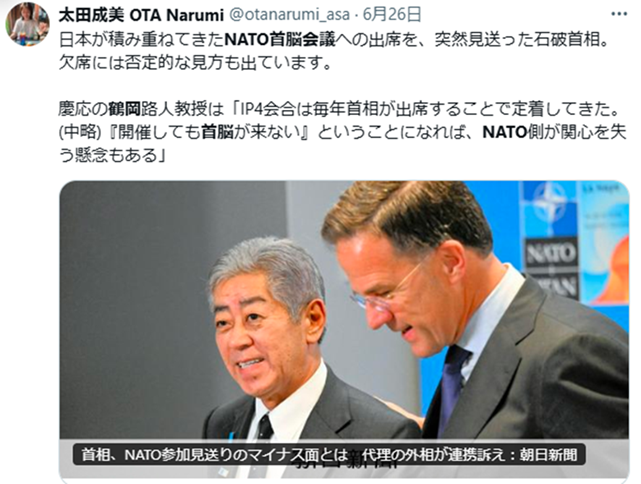

だがSNS界隈では「ウクライナ応援団」系の方々を中心に、欧州を専門とする国際政治学者の方々にしたがって、だから石破首相はダメだ、と断定する流れが強いようだ。朝日新聞なども、理由は不明だが、そういうことなのだろう、という相乗りをしている。

しかし日本はNATOの加盟国ではない。首相には一人分の身しかない。毎年必ず首脳が参加しなければならない、とまで強く主張できるのか。

確かにNATO構成諸国は、日本の同盟国のアメリカをはじめとして、日ごろから友好的な関係をもっている諸国が多い。岸田首相は、NATOの場で、それらの諸国の首脳と意見交換をしたいと考えた。大々的なウクライナ支援とロシア制裁を導入した岸田首相だった。それはそれで理解できる判断であった。しかし、岸田首相以外にNATO首脳会議に参加した日本の首脳はいない。加盟国ではないので、そちらのほうが当然だ。加盟国でもないのに、なぜ毎年必ず首脳を送らなければならないのか。よくわからない。

今回の首脳会議に関して言えば、日本はのみならず、NATOがアジア太平洋地域のパートナーとみなす「IP4」を構成する日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国のうち、首脳級を派遣したのは、ニュージーランドだけだった。つまり、韓国とオーストラリアも、日本と同様に、首脳級を送らなかった。

欧州地域を専門とする国際政治学者の方々や朝日新聞等のメディアの意見では、外務大臣の派遣だけでは全く不足なので、その意味では、韓国もオーストラリアも同じように責められなければならない、ということになる。

私個人は、韓国などと足並みをそろえた判断は、妥当であった、という気がしている。だが国際政治学者の方々は、それではダメで、他国はともかく、日本だけは率先してNATO加盟国であるかのように振る舞うべきなのだという。

なぜ、NATOが、日本にとってそこまで重要なのか。

NATOは、北米・欧州の安全保障を維持するための地域組織である。冷戦中の西側陣営の諸国が作った組織であるという点で、特に普遍的だとも言えない軍事同盟機構である。

オランダ・ハーグで開かれたNATO首脳会議 Wikipediaより

日本にとって、良好な関係を維持することに損失があるとは思わないが、NATOの政治的立ち位置の過度な美化や、その能力の過剰な評価をするのであれば、別次元の話になる。アジアでただ一国で突出して、NATOの加盟国でもないのに、あたかも加盟国であるかのように振る舞うことに、どれほどの日本の国益に合致する意味があるのか。いずれにせよNATOが、日本にどれほどの貢献をする組織なのか。冷静な議論が必要だろう。

EUのフォンデアライエン委員長やカラス上級代表は、「ロシアは負けなければならない、そうでなければ中国が台湾に侵攻する」といったレトリックを好んで多用しているが、これはEUやNATOが東アジア情勢の安定のために何かをしようとする話ではない。むしろ、アジア諸国に、欧州の安全保障に貢献させたい、という場面で言っているだけのことだ。

32か国あるNATO加盟国の中で、アジア太平洋に関心を持つ余裕があるのは、海外領土を持つ旧宗主国系の諸国など一握りだけだ。それらの諸国ですら、日本がウクライナ支援をしている程度にまで、アジアのために何かをしてくれているのかは、怪しい。

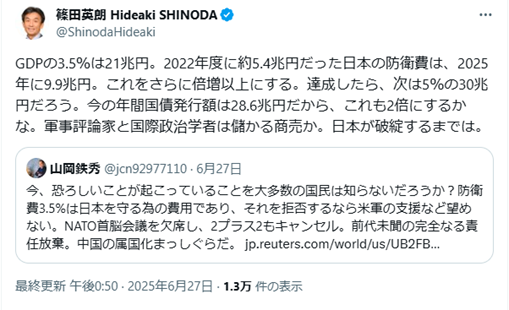

このNATO首脳会議では、加盟国の防衛費をGDPの5%までに引き上げることが決められた。トランプ大統領は上機嫌だったが、この問題を、安全保障の問題というよりは、アメリカの防衛産業の利益として捉えているからだろう。ほとんど中東諸国にアメリカへの投資を呼びかけるセミナーへの出席と同じ感覚であると思われる。アメリカの欧州の安全保障へのさらなる関与が議論されたわけではなく、ただ欧州諸国が大量の米国産の兵器を購入する方針が決まった。(もちろん理論的には欧州産の武器を購入してもいいし、取り決めでは増額分が武器購入にだけあてられるわけではないことにもなっているが、いずれにせよ米国の防衛産業にとっての特需であることには疑いの余地がない。)

日本は、岸田首相の時代に、防衛費を2倍にして、GDPの2%にまで引き上げる方針が決められた。現在、その目標に向かって、防衛費を増額中である。しかしアメリカからは、早くもGDPの3.5%にせよという要求が聞こえてきている。それを約束したら、その後は当然、NATOと同水準の5%だろう。アメリカは、儲け話の感覚で言ってきているわけなので、止まるところを知らない。

日本の軍事評論家・国際政治学者の間では、軍拡は善である、という風潮が強いようだ。ロシアのウクライナ全面侵攻以降に、「ウクライナ応援団」とも評される集団が、特定ファン層として生まれてきて、これを後押ししている世相もあるようだ。だがこれらの方々が、日本の財政問題とからめて、軍拡路線を説明するのを、見たことがない。軍事費の増額だけを、聖域として特別視して認めていくような余裕が、今の日本にあるのか、私は非常に疑問に思っている。特に、日本の場合、国内の防衛産業が非常に弱く、ドローンですら、イスラエルから購入するような有様だ。軍事費の増額による、経済成長効果への期待がない。現在進行中の防衛費増額を通じて、日本の防衛産業を強化する、という話も、まったく聞かない。対GDPでの防衛費の増額だけが、美談として、独り歩きしているような状況だ。

日本の場合、対GDP5%にしてみたところで、中国の国防費にはまだ及ばない。中国の2025年の国防費は1.78兆人民元(約 2460億米ドル)で、これは中国のGDPの1.3%程度だ。実際の中国の国防費はこれより多いという見方もあるようだが、それにしてもGDPの2%もいかない。現在の中国の円換算で約34兆円の国防費と、日本の9.9兆円の国防費の差は、経済規模の差の反映である。中国のGDPは、日本のGDPの4.65倍だ。しかも中国の経済成長率は5%なので、格差は広がり続けている。日本が軍拡競争を仕掛けても、まったく歯が立たない。

欧州諸国は「GDP5%でロシアに勝つ」と鼻息が荒い。その考えが正しいかどうかは別にして、その同じ考え方はアジアでは通用しない。

北東アジアの安定には、安全保障政策の努力も必要だろうが、外交の役割が不可欠だ。果たしてそのときに必要となる外交措置が、本当にNATOの加盟国でもないのに加盟国であるかのように振る舞うことであるのかについては、冷静な議論が必要と思われる。

2025.06.30 06:55

コメント