がんの耐え難い痛みから逃れる方法はあるのか。がん専門の精神科医の清水研さんは「がんの終末期に肉体的な苦痛が続くことが多くあった時代とは、いまはだいぶ状況が違う。耐え難い痛みを改善させる手段はあり、体の苦痛から逃れることは可能だ」という――。

※本稿は、清水研『不安を味方にして生きる:「折れないこころ」のつくり方』(NHK出版)の一部を再編集したものです。

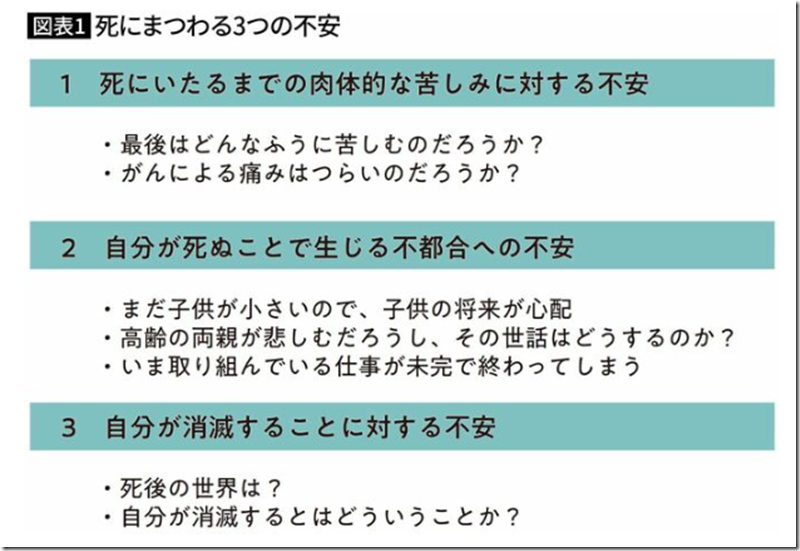

「死」にまつわる3つの不安

多くの人は自らが死ぬことを恐れ、不安を感じます。その理由は心理学において研究されており、大別すると3つに分類されます。

ひとつめは、死そのものではなく、「死にいたるまでの肉体的な苦しみに対する不安」です。

がんの場合なら、患者さんの多くは病気が進行したときの肉体的な苦痛を心配します。死にまつわる3つの不安のなかで、肉体的な苦しみに対する不安がもっとも多いということは、さまざまな研究で示されています。

ふたつめは、「自分が死ぬことで生じる不都合への不安」です。

残される家族がどうなるかという心配、大切な人との別れによるさびしさや悲しさ、責任をもって取り組んでいる仕事が中途半端になることへの懸念……。内容は人それぞれですが、どれも死後について考えたときに起きる不安です。

そしてみっつめが、「自分が消滅することに対する不安」です。

人間の脳は、死(消滅)を予感させるものを認識したときに、強い恐怖を感じるようにできています。たとえば、つかまるものもない断崖絶壁に立ったら、私なら恐怖でその場にへたり込んでしまうでしょう。このような脳の認識能力は、危険を回避し、人類が生き残るために役立ってきたと考えられています。

一方で、人間の脳は学習能力により、すべての動物が死にいたることを理解しており、自分自身にも必ず死がやってくることもわかっています。強い恐怖の対象である死が、いずれ自分にも訪れるという現実認識が、大いなる葛藤をもたらすのです。

出典=『不安を味方にして生きる:「折れないこころ」のつくり方』(NHK出版)p53

死にいたるまでの苦痛への対処

がん患者には死に対する不安が必ず生じるため、「死ぬのが怖いです」といった心境の吐露をする患者さんがいます。死に関する話題を避け、「そんなことを心配する段階ではないですよ」とはぐらかす医療者もいますが、あいまいにしておくほうが患者さんの不安が強くなります。私は患者さんから「死ぬのが怖いです」と言われたら、「○○さんは、死に関してどのようなことを恐れているのでしょうか?」と尋ねます。そうすると、前述した3つの不安のいずれかが出てくるので、そのことへの対話を心がけています。

3つの不安には対処法があります。最初は「死にいたるまでの肉体的な苦しみに対する不安」についてです。いま健康でも、将来病気になって苦しむのではないかという不安が、頭をよぎる人は多いでしょう。がん患者の吉田信二さん(仮名・58歳男性)とのやりとりをもとに、そのような心配に対する心構えについてお伝えします。

吉田さんは化学療法を定期的に受けながら、私の外来に通っています。ある日の診察時、「体調は安定して仕事や趣味の時間をもつことができ、元気に過ごしています」と穏やかな表情で話されました。しかし、その後少し表情が曇くもり、「死にいたるまでに痛みで苦しむのではないか? そう考えると眠れないぐらい不安になるときがあります」と話されました。

療養生活への過激なイメージ

がんによる療養生活と聞いて、みなさんはどのようなイメージをもつでしょうか。メディアの一部が「壮絶な闘病生活」と取り上げることもあり、苦しみに満ちた生活を想像するかもしれません。メディアは多くの人をひきつけるために過激な表現を使う傾向があるのでは、と個人的に感じます。病気と無縁と思えれば気にならないかもしれませんが、病気と向き合っている人には強い不安を与えるので、闘病の描写について考えてほしいと思います。

私が実際の診察現場で感じるものは、報道される過激なイメージとは異なり、もっと穏やかなものです。患者さんと、ご家族や友人、医療者とのあいだには温かい人間的な交流があり、病棟では笑顔が見られ、笑い声が聞こえることもあります。さまざまな苦悩はもちろんありますが、必ずしも暗いものばかりではないのです。

写真=iStock.com/Pornpak Khunatorn

※写真はイメージです

がんに伴う苦痛を過剰に恐れる必要はない

死にいたるまで苦しむのではないかという吉田さんの不安について、私は次のように伝えました。

がんの終末期に肉体的な苦痛が続くことが多くあった時代とは、いまはだいぶ状況が違います。それでも「怖い」イメージは消えないかもしれませんが、がんに伴う苦痛の内容や程度、対処法を正しく理解し、過剰に恐れないのが大切です。

具体的なデータもあります。2019~2020年にがん患者さんの遺族を対象として行われた調査では、「ひどい」「とてもひどい」という強い痛みを感じていたと遺族が回答した割合は、28.7パーセントでした。

[[2]患者さまが受けられた医療に関するご遺族の方への調査報告書(2018〜2019年度調査)/国立がん研究センター がん対策研究所2022年3月]

遺族の回答からは、7割の方は生活に支障があるような痛みを感じていないわけです。一方で、3割近くはそれなりの確率ですので、この回答で安心はできないでしょう。

ただ、この強い痛みを感じたという28.7パーセントのなかには、痛みを訴えられなかったり、対応してもらえる医療につながらなかったりしたケースもあると考えられます。つらいときに、体の苦痛をやわらげてくれる信頼できる医師(緩和ケアの専門医)とあらかじめ連携をとっておくと、苦しむ可能性をかなり下げられると思います。

実際、全国の緩和ケア病棟に入院した患者さんを対象とした調査では、中程度から強い痛みを感じている患者さんの割合は、非小細胞肺がんで34パーセント→7パーセント、大腸がんで39パーセント→19パーセント、乳がんで23パーセント→7パーセントと、入院時より、入院して治療を受けたあとのほうが減っています。

[[3] 緩和ケア病棟に入院された患者さんに関する調査結果(2017年1月~12月)/国立がん研究センター 東病院]

苦痛から逃れる手段はある

耐えがたい痛みも、専門家が対応すれば多くのケースに改善が認められます。この調査結果をどうとらえるかは人それぞれです。対策をとればまず大丈夫と思うかもしれませんし、痛みを感じる割合が0ではないかぎり安心できないと感じる人もいるでしょう。

専門家でもやわらげることが難しい痛みが生じた場合でも対策はあります。「苦痛緩和のための鎮静」と言いますが、麻酔薬を使用して眠る状態をつくり、苦しみを感じなくする方法をとることです。それを行うかどうかは患者さんの希望しだいですが、少なくとも、「耐えがたい体の苦痛から逃れるなんらかの手段はある」ということはお伝えできます。

説明を聞くと、吉田さんは次のように言いました。「現実の姿や具体的な対処法を知って少し安心しました。これで大丈夫とはまだ思えませんが、苦しいときには体の苦痛をやわらげる医療を受けられるように考えます」

がん医療に限らず、最近は苦痛緩和という考え方がほかの疾患にも広まり、心疾患や脳血管障害などの治療においても積極的に苦しみをやわらげるための視点がもたれるようになりました。以前の医療は救命や延命に力点がおかれていましたが、いまは病気と向き合いながら豊かな日々を過ごすために生活の質を重視するようになったのです。

がんの苦痛をやわらげる医療現場の実情を知り、苦痛から逃れる手段があることをみなさんにも理解していただけたらと願います。

写真=iStock.com/aydinynr

※写真はイメージです

安楽死の議論

肉体的な苦しみに対する不安と関連して、安楽死をめぐる議論にも少しふれたいと思います。

さまざまな疾患で苦痛緩和の技術が進歩しても、死にいたる過程における苦しみへの不安は完全に払拭ふっしょくされていません。

この不安に対して、より積極的に人間が苦痛をコントロールするために考え出した手段が安楽死や自殺幇助ほうじょです。医師が患者に致死薬を投与する行為が安楽死、医療従事者が処方した致死薬を患者が自ら摂取する行為が自殺幇助にあたります。

安楽死や自殺幇助は、オランダやスイスなど本人の意思を尊重する国で行われる傾向があります。スイスでは、安楽死が行われていない国から訪れた患者が自殺幇助を受けるケースも見られます。

一方で、「命の終わりを人間が決めるのは良くない」という道徳観が強い国では、安楽死や自殺幇助が禁止される傾向にあります。

日本における安楽死

清水研『不安を味方にして生きる:「折れないこころ」のつくり方』(NHK出版)

日本では、安楽死に関する問題の議論がまだ十分に行われていません。この難しい問題を避けようとしている風潮を感じることが多く、タブーとせずに議論をする必要があると私は思います。ただ、オランダの医師の報告などから、安楽死や自殺幇助が合法となると、ほかの手段(たとえば痛みであれば鎮痛薬の調整、こころの苦痛であればカウンセリングなど)でも苦痛が緩和しうる人に対して、安易に安楽死や自殺幇助が行われる恐れがあります。かたや、安楽死や自殺幇助が選びうる手段となれば、死にいたるまでの苦しみから逃れる確かな方法があるので、安心を感じる人もいるでしょう。

目をそむけたくなる課題をうやむやにすれば、うしろめたさや不安がこころに募ります。

あらゆる心配事にあてはまりますが、向き合うことはそれ自体に痛みが伴っても、疑心暗鬼にならず正しく対処するためには必要な行為ではないでしょうか。

コメント